婦人科

診療科の紹介

婦人科では、どの治療の患者さんに対しても、可能な限り低侵襲治療を行い、機能温存に努めております。患者さんの入院生活が快適に治療に専念できるよう、スタッフ一同穏やかな環境づくりを心がけています。

初期子宮体がん、良性腫瘍(子宮筋腫、異型子宮内膜増殖症などの疾患)に対しては、低侵襲手術(ロボット支援腹腔鏡下・腹腔鏡下手術)を積極的に行っています。

治療方針

良性腫瘍(異型子宮内膜増殖症、子宮筋腫、卵巣嚢腫など)

良性腫瘍は、年齢、既往歴、症状などを含め総合的に治療方針を検討し、腹腔鏡下手術の適応ありと判断された場合には、ロボット支援腹腔鏡下・腹腔鏡下子宮全摘術や腹腔鏡下附属器腫瘍摘出術を施行いたします。術後入院期間は4-7日間で、早期の社会復帰が可能です。

上皮性卵巣がん

上皮性卵巣がんは、初回手術が重要です。手術を行い、迅速病理組織診断による確定診断と、正確な病気の進行度を知ることが手術後の治療に大きく関わってきます。また、手術でできるだけ腫瘍を切除することにも大きな意味があるのが上皮性卵巣がんの特徴です。

手術療法

手術によって正確な進行期を把握することは、手術後に化学療法を追加する必要性があるかどうかを決める上で非常に重要です。また、手術時にすべての腫瘍を取りきることが難しい場合であっても、腫瘍をできるだけ減量することが卵巣がんの予後に反映されることがわかっていますので、最大限の腫瘍減量手術を行います。

一般的に上皮性卵巣がんに対する初回標準手術としては、単純子宮全摘術、両側附属器切除術、大網部分切除術、後腹膜リンパ節(傍大動脈・骨盤リンパ節)試験切除術が施行されます。

化学療法

卵巣がんに対する第一選択の化学療法としては、パクリタキセル、カルボプラチンの併用化学療法を施行しており、場合によりベバシズマブ(アバスチン(R)※)を併用しております。第二選択としては、ドキシル(R)※、塩酸イリノテカン、ゲムシタビン、ノギテカンなどの単剤治療を行っています。近年、PARP阻害剤(オラパリブ・ニラパリブ)も保険収載され、適応で使用しています。

※:(R)は登録商標です。

悪性卵巣胚細瘍

卵巣胚細胞腫瘍は、若年者に多いため、初回手術は妊娠の可能性を残す手術を行うことが基本です。また、卵巣胚細胞腫瘍は、一般的に抗がん剤への感受性が高いので、進行がんであっても片側の附属器切除にとどめ、術後の抗がん剤治療が治療の中心となります。

手術療法

妊娠を希望される場合は、子宮卵巣温存手術や片側のみの附属器切除術を検討します。

化学療法

卵巣胚細胞腫瘍に対する化学療法の第一選択はBEP治療(ブレオマイシン/エトポシド/シスプラチン)であり、その腫瘍縮小効果は90%前後といわれています。第二選択薬には特に効果の認められた多剤併用治療はありませんが、患者さんの病状やご希望などご相談しながら治療を選択していけるようサポートすることを心がけています。

子宮体がん

子宮体がんの診断が確定した患者さんは、開腹手術を行います。手術後の病理組織学的診断により、再発中もしくは高リスクのある方には手術後に補助化学療法を行います。再発低リスクの場合は、追加治療は行わず経過観察となります。手術で完全に病巣が取りきれなかった場合や、遠隔転移がある場合には、補助化学療法と同様の化学療法を行っています。

手術療法

早期子宮体がん(臨床進行期Ia期)に対し、ロボット支援腹腔鏡下、又は、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術を施行しています。

Ib期以上の場合は開腹手術として単純子宮全摘術、両側附属器切除、後腹膜リンパ節郭清などを行います。

子宮温存を希望する若年性の子宮体がんの患者さんのうち、高分化型、ステージIa期の方は、妊娠機能を温存する子宮内膜全面そうは掻爬術の後、高用量酢酸メドロキシプロゲステロンの内服を6か月行う妊よう性温存治療が可能な場合があります。

化学療法

手術後の病理結果で、筋層浸潤、リンパ節転移、脈管侵襲などの再発中もしくは高リスクのある方に対し術後補助化学治療(パクリタキセル/カルボプラチン,ドセタキセル/カルボプラチン、シスプラチン/ドキソルビシン治療など)を施行しています。

手術だけでは完全に病巣が取りきれなかった方や、遠隔転移がある方に対しては補助化学療法と同様の化学治療を施行しています。

子宮頸がん

子宮頚がんは、婦人科系のがんの中でもっとも多いがんです。子宮頸がんの治療は、病期やがんの種類、妊娠の希望の有無などを考慮し、手術療法、化学療法、放射線療法などをさまざまに組み合わせて治療を行っています。

手術療法

0期-IA1期で、子宮の温存を希望される患者さんに対してはLEEP円錐切除術を施行しています。

IA2-IIb期のうち、手術が可能な方は、広汎子宮全摘出術を行い、可能な限り骨盤内臓神経の温存をはかり術後排尿障害を減らすようにしています。手術後の病理組織検査で骨盤リンパ節に転移がある方については抗がん剤治療、傍子宮組織に浸潤がある方に対しては、放射線治療を行っています。

化学療法・放射線療法

IB2-IIB期のうち、腫瘍が非常に大きい場合や、III期の患者さんに対しては放射線単独治療またはシスプラチン同時併用放射線治療を施行しています。

腫瘍が大きい子宮頸部腺がんの患者さんは、重粒子線(炭素線)治療のため、量子科学技術研究開発機構、量子生命・医学部門QST病院にご紹介しています。

IVB期の患者さんに対しては、化学治療としてパクリタキセル/シスプラチン(又はカルボプラチン)/ベバシズマブ(アバスチン(R)※)治療を行っております。効果が得られなかったり、進行している場合は、放射線単独治療またはシスプラチン同時併用放射線治療を施行しています。

局所再発の治療では、過去に放射線による治療を受けていない場合は放射線治療を行います。過去に放射線治療を行った方や、遠隔転移のある方に対しては抗がん剤治療を選択しています。

進行がんで、標準治療を終了している場合、がん遺伝子パネル検査を施行し、治療を見つけることができる場合があります。

- リンパ浮腫についてお知りになりたい方は形成外科「リンパ浮腫」をご覧ください。

※:(R)は登録商標です。

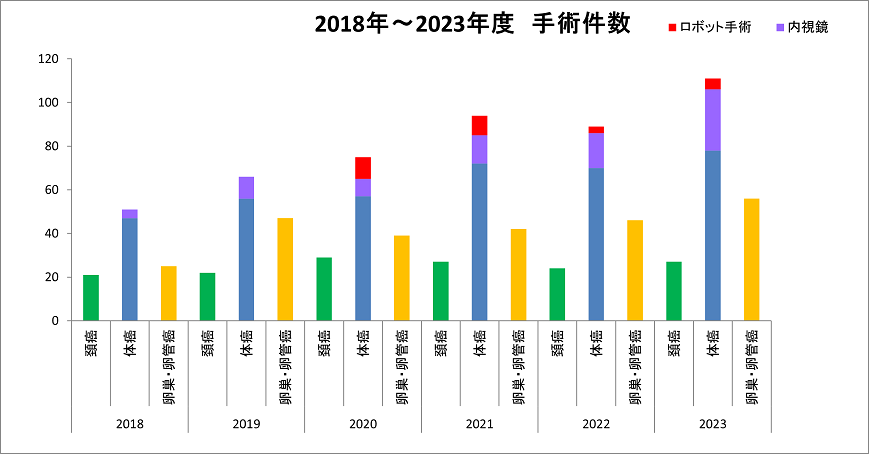

診療実績

医師のご紹介

婦人科部長

鈴鹿 清美(すずか きよみ)

【指導医、専門医、認定医など】

- 日本産婦人科学会 産婦人科専門医・指導医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医・教育研修指導医

- 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医・指導医

【専門分野/得意分野】

- 専門は婦人科がんの診断治療

主任医長

碓井 宏和(うすい ひろかず)

【指導医、専門医、認定医など】

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医

- 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医・指導医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 ・教育研修指導医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本肉腫学会希少がん肉腫指導医・専門医

- 日本女性医学会女性ヘルスケア専門医

【専門分野/得意分野】

- 専門は婦人科癌の診断治療、絨毛性疾患

医長

糸井 瑞恵(いとい みづえ)

【指導医、専門医、認定医など】

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本女性医学学会 女性ヘルスケア専門医

- 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医

【専門分野/得意分野】

- 専門は婦人科がんの診断治療

医員

東 真理恵(ひがし まりえ)

【指導医、専門医、認定医など】

- 日本産婦人科学会 産婦人科専門医

【専門分野/得意分野】

- 専門は婦人科がんの診断治療

非常勤医師

田中 尚武(たなか なおたけ)

【指導医、専門医、認定医など】

- 日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医・指導医

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医・指導医

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医・教育研修指導医

- 母体保護法指定医師

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本女性医学学会 女性ヘルスケア専門医

【専門分野/得意分野】

- 専門は婦人科癌の診断治療

非常勤医師

中嶋 太郎(なかしま たろう)

【指導医、専門医、認定医など】

- 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

【専門分野/得意分野】

- 専門は婦人科癌の診断治療

(PNG:39.8KB)

(PNG:39.8KB)