ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 千葉県感染症情報センター

更新日:令和8(2026)年2月12日

ページ番号:4643

千葉県感染症情報センター

千葉県感染症情報センターとは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による施策として位置づけられた感染症発生動向調査により得られた情報を集計・分析するとともに、情報提供・開示するため、千葉県衛生研究所に設置されています。

新型コロナウイルス感染症/インフルエンザ/麻しん/百日咳/腸管出血性大腸菌感染症/感染性胃腸炎/梅毒/風しん

週報(毎週水曜日に掲載予定です)

過去の注目疾患:2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年

※過去の週報:

2012年から2016年週報、2017年週報、2018年週報、2019年週報、2020年週報、2021年週報、2022年週報、2023年週報、2024年週報、2025年週報、2026年週報

今週の注目疾患

麻しん(はしか)

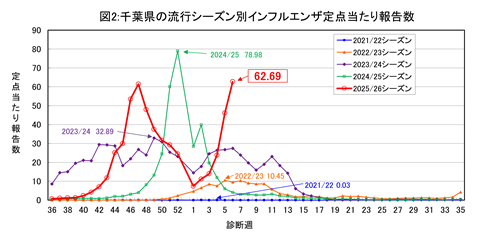

2026年第6週に県内医療機関から1例の届出があり、本年の累計は3例となった(図1)。この1例の年齢は40代で、麻しんワクチン接種歴は1回、推定感染地域は国内であった。

全国では2026年第5週に14例の届出があり、累計は23例となった1)。

全国においても、海外からの輸入症例が増加している一方で、海外渡航歴のない症例も報告されていることから1-2)、引き続き発生動向に注意が必要である。

県民のみなさまへ3-4)

第6週と第7週に届出があり、他の人に麻しんを感染させてしまう可能性がある期間(感染可能期間)に、不特定多数の方が利用する公共交通機関等を利用していたことが判明したので、千葉県及び千葉市では注意喚起のために報道発表を行いました。これらの施設等を同じ時間帯に利用された方は、利用した日から21日以内(特に10日前後)は健康状態にご注意いただき、発熱・せき・鼻水・眼球結膜の充血・発しん等の症状がある場合は、事前に保健所に連絡の上、指示に従って医療機関を受診してください。受診の際は、周囲へ感染を広げないよう、マスクを着用し、公共交通機関等の利用を避けてください。

海外旅行等で流行地へ渡航される場合は、ご自身の過去の罹患歴や予防接種歴を確認し、必要な検査や事前に予防接種を受けることをご検討ください。また、海外への渡航がない場合でも、麻しんの定期予防接種(第1期:1歳児、第2期:小学校就学前の1年間)をまだ受けていない方は、早めに予防接種を受けましょう。

参考・引用

3)千葉健康福祉部疾病対策課:麻しん(はしか)患者の発生について(令和8年2月6日)

4)千葉市保健福祉局医療衛生部健康危機管理課:麻しん(はしか)の発生について(PDF:232.1KB)

インフルエンザ

インフルエンザの予防のため、手洗いや咳エチケットの励行に努めましょう5)。

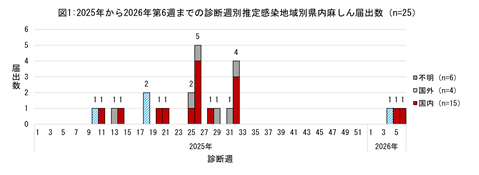

2026年第6週における定点当たり報告数は、62.69(人)となった(図2)。特に、海匝(95.33)、市原(86.00)、君津(84.58)保健所管内が多かった。報告数が増加し続けており、引き続き注意が必要である。

より重症な症例数の推移を反映する県内9か所の基幹定点医療機関からの入院患者報告数は、35例(前週31例)であった(うち10歳未満12例、10代9例、80歳以上6例)。

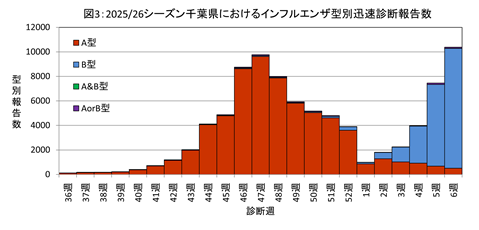

また、定点医療機関の任意の協力により集計している迅速診断の結果では、10,382例中9,774例(94.1%)がB型であった。2025/26シーズン(2025年第36週から2026年第35週までの期間)当初はA型が多かったが、2026年第3週にB型がA型を上回って以降、B型の占める割合が増加している(図3)。

参考・引用

5)千葉県健康福祉部疾病対策課:インフルエンザから身を守ろう

Topics:海外へ渡航された皆様へ

感染症には、潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が数日から1週間以上と長いものもあり、渡航中や帰国直後に症状がなくても、しばらくしてから具合が悪くなる場合があります。その場合は、医療機関に事前に電話連絡して海外渡航歴があることを伝えた上で受診し、渡航先、滞在期間、現地での飲食状況、渡航先での活動内容、動物との接触の有無、ワクチン接種歴等についてお伝えください1,2)。

参考・引用

月報

新型コロナウイルス感染症

2026年第6週の県全体の定点当たり報告数は、前週(2.58)から増加して、2.90となった。

2025年までの過去の発生状況については別ページに掲載しています。

インフルエンザ情報

2026年第6週の県全体の定点当たり報告数は、前週(46.08)から増加して、62.69となった。

2015/16シーズンから2024/25シーズンの過去の発生状況については別ページに掲載しています。

※県内の迅速診断の結果がとりまとめられています。

- インフルエンザ流行状況(千葉県健康福祉部疾病対策課)

- インフルエンザウイルス分離・検出速報(国立健康危機管理研究機構)

- インフルエンザ(疫学情報)(国立健康危機管理研究機構)

- インフルエンザに関する報道発表資料2025/2026シーズン(厚生労働省)

麻しん情報

千葉県では、2026年第6週に1例の届出があり、累計は3例となった。

2025年までの過去の発生状況については別ページに掲載しています。

国内で麻しん(はしか)の感染事例が報告されています。麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻しんの罹患歴がなく、2回の予防接種歴が明らかでない場合は予防接種をご検討ください。

また、発疹、発熱などの麻しんのような症状がある場合は、麻しんの疑いがあることを事前にかかりつけ医または医療機関に電話等で伝え、受診の要否や注意点を確認してください。医療機関へ移動される際は、周囲の方への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用は可能な限り避けてください。詳細については、下記ホームページをご参照ください。

百日咳が増加しています!

千葉県では2026年第6週に16例の届出があり、累計は63例となった。

2025年の過去の発生状況については別ページに掲載しています。

腸管出血性大腸菌感染症情報

千葉県では2026年第6週に届出はなく、累計は3例であった。

2010年から2025年の過去の発生状況については別ページに掲載しています。

感染性胃腸炎情報

2026年第6週の県全体の定点当たり報告数は、前週(10.12)から減少して、8.97となった。

2016/17シーズンから2024/25シーズンの過去の発生状況については別ページに掲載しています。

梅毒情報

千葉県では2026年第6週に8例の届出があり、累計は25例となった。

2021年から2025年の過去の発生状況については別ページに掲載しています。

風しん情報

千葉県では、2026年第6週に届出はなく、累計は0例であった。

2008年から2025年の過去の発生状況については別ページに掲載しています。

医師・獣医師の皆様へ(感染症法の届出について)

届出基準・届出様式

届出票の記入方法等

- 感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン【医師向け】(国立健康危機管理研究機構)(PDF:2,640.1KB)

- 届出をする医師の皆様へ 届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点(国立健康危機管理研究機構)

急性呼吸器感染症(ARI)定点から保健所への報告様式

保健所へは、小児科・ARI定点の医療機関は報告様式1と2の両方を、ARI定点は報告様式2をご報告ください。

なお、集計様式は、保健所への送付は不要です。

参考:急性呼吸器感染症(ARI)に関する説明会の開催について(千葉県疾病対策課)

急性呼吸器感染症定点にかかるシステム上の入力方法について 医療機関向け(PDF:1,419.1KB)

オンライン報告を希望される場合、ちば電子申請サービスから手続きをお願いします(県庁疾病対策課ホームページへ)

リンク

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください