ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年10月1日

ページ番号:1544

長期優良住宅建築等計画等認定制度

根拠法令|申請窓口|認定基準|認定手続|申請方法|申請手数料|提出書類|報告書

お知らせ

- 令和7年4月24日より、長期優良住宅認定申請等の電子申請を開始します。申請方法については、長期優良住宅建築等計画等認定制度の電子申請についてをご確認ください。(チラシ:オンライン申請始めます!(PDF:392.8KB))

- 令和7年4月1日から、一部の建築物の申請窓口が変更(建築物の種別変更のため)となります。お間違えの無いよう申請窓口についてをご確認ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(「法」)により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅(「長期優良住宅」)の計画を認定する制度が創設され、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅を建築し、維持保全しようとする建築主・分譲事業者は、その計画を作成し、認定を受けることができます。

「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ことにより、環境負荷の低減や国民の居住費負担を軽減し、より豊かな暮らしの実現を目指すものです。

- 長期優良住宅法関連情報

はこちら(国土交通省サイトへリンク)

はこちら(国土交通省サイトへリンク) 法律の条文、政令、省令、告示(基本方針、認定基準)および認定を受けた長期優良住宅に対する税制優遇の内容については、こちらから御確認ください。

法律の条文、政令、省令、告示(基本方針、認定基準)および認定を受けた長期優良住宅に対する税制優遇の内容については、こちらから御確認ください。

申請窓口について

長期優良住宅建築等計画の認定は、法第2条第6項に定める「所管行政庁」が行います。所管行政庁は、申請する住宅の建設地、規模・構造等により市町村長もしくは知事となります。

千葉県内の所管行政庁は次の表のとおりです。申請にあたっては、各所管行政庁へ申請してください。

| 建設地 | (建築物の種別) 又は第2号に掲げる建築物(注1) |

(建築物の種別) その他の建築物 |

|---|---|---|

| 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、成田市、佐倉市、 習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、浦安市 |

各市 |

各市 |

| 野田市、茂原市、鎌ケ谷市、君津市、四街道市、印西市、白井市 | 各市 (注2) |

千葉県 (住宅課) |

| その他の市町村 | 千葉県 (住宅課) |

千葉県 (住宅課) |

- (注1)令和7年3月31日までは、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物です。

- (注2)申請に係る建築物の新築等に関して、法律等の規定により知事の許可が必要である場合は、千葉県が所管行政庁となります。

千葉県の窓口・郵送先

〒260-8667

千葉市中央区市場町1番1号

千葉県庁住宅課住宅政策班 (連絡先:043-223-3255)

認定基準について

長期優良住宅の認定基準は以下のとおりです。

| 基準 | 内容 |

|---|---|

| 長期使用構造等の基準 |

|

| 住宅の規模の基準 |

※千葉県では別に定めていないため、省令のとおりとなります。 |

| 居住環境配慮基準 災害配慮基準 |

|

| 計画的な維持保全に関する基準 |

|

認定手続について

認定申請手続(法第5条第1項から第7項)

長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。

このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査等を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。

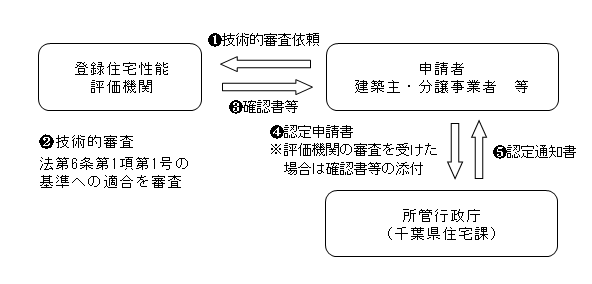

認定の基本フロー

- 技術的審査依頼(申請者から登録住宅性能評価機関)

- 技術的審査(登録住宅性能評価機関)

- 確認書等(登録住宅性能評価機関から申請者)

- 認定申請書(申請者から所管行政庁)

- 認定通知書(所管行政庁から申請者)

登録住宅性能評価機関について

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査実施機関一覧表(住宅性能評価・表示協会HP)(PDF:82.1KB)

登録住宅性能評価機関では、住宅品確法に基づく評価と本認定に関する技術的審査を併せて行い、これらが一体となった設計住宅性能評価書を受けることが可能です。詳しくは、各機関へお問い合わせください。

申請方法について

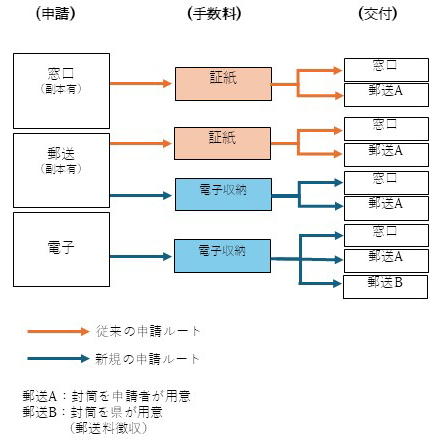

千葉県への申請は、以下から選択可能です。

- 窓口への持ち込み(手数料お支払い方法:千葉県収入証紙)

- 窓口への郵送(手数料お支払い方法:千葉県収入証紙もしくは電子納付)

- 電子申請(手数料お支払い方法:電子納付)

※注意点

- 申請書・認定書は信書に該当するため、郵送の場合は信書が送付できるサービスを利用してください。信書便以外の宅配便・メール便・ゆうパック等では送付できません。

- 通知書交付を郵送希望の場合、返信用封筒(レターパックもしくは、特定記録による発送のため、料金に210円を加えた切手を貼付けた封筒)をご用意ください。

- 受付日(手数料を収入証紙で納める場合は窓口に申請書が到着した日、電子納付の場合は手数料納付日)以降に工事着工が可能です。工事着工しているものは受付できません。

- 書類不備や通知書交付の連絡のため、委任状または申請書に連絡先(電話番号)を記載してください。

- その他、よくある不備(PDF:71.5KB)を確認ください。

電子申請

4月24日より、以下の申請等に係る電子申請を開始します。

- 認定申請(法第5条第1項から第7項)

- 変更認定申請(法第8条、第9条第1項、第3項)

- 地位の承継申請(法第10条)

- 申請取り下げ届

- 認定事項変更届

- 完了報告(電子申請受付中)

詳しい申請方法については、長期優良住宅建築等計画等認定制度の電子申請についてをご確認ください。

申請から手数料納付および通知書納付までの流れ(PDF:74.6KB)

申請手数料について

千葉県に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の手数料は以下のとおりです。

なお、手数料額は所管行政庁ごとに異なりますので、市に申請する場合は各市の担当課にお問い合わせください。

- 千葉県収入証紙にてお支払い

窓口申請もしくは郵送による申請の場合に選択いただける納付方法です。

千葉県収入証紙を申請書第一面の裏面に貼付の上、ご提出ください。(購入の際は、県収入証紙の購入場所をご確認ください)

- 電子納付にてお支払い

郵送による申請もしくは電子申請の場合に選択いただける納付方法です。

郵送による申請で電子納付を希望される場合、申請書(正本)第一面の裏面に「手数料電子納付」と明記してください。(手数料支払いのお申込みはちば電子申請サービス![]() から)

から)

※電子納付お申込み後(開庁日1日から3日程度)に納付額及び納付方法を示したメールが届きますので、忘れずにお支払いください。

(1)認定申請手数料(法第5条第1項から第7項)

認定申請(法第5条第1項から第7項)1棟あたり

新築

| 住宅の建て方等建築物全体の住戸数 | (注1)登録住宅性能 評価機関により 認められたもの |

その他のもの |

|---|---|---|

| 一戸建ての住宅(注2) |

8,000円 | 41,000円 |

| 共同住宅等(注3) 5戸以内 |

15,000円 | 101,000円 |

| 6から10戸 |

26,000円 | 163,000円 |

| 11から25戸 |

41,000円 | 322,000円 |

| 26から50戸 |

72,000円 | 586,000円 |

| 51から100戸 |

117,000円 | 1,020,000円 |

| 101から200戸 |

196,000円 | 1,890,000円 |

| 201から300戸 |

245,000円 | 2,706,000円 |

| 301戸から |

268,000円 | 3,313,000円 |

増築・改築・既存

| 住宅の建て方等建築物全体の住戸数 | (注1)登録住宅性能 評価機関により 基準適合が 認められたもの |

その他のもの |

|---|---|---|

| 一戸建ての住宅(注2) | 12,000円 | 62,000円 |

| 共同住宅等(注3) |

23,000円 | 152,000円 |

| 6から10戸 |

40,000円 | 244,000円 |

| 11から25戸 |

62,000円 | 483,000円 |

| 26から50戸 |

108,000円 | 879,000円 |

| 51から100戸 |

176,000円 | 1,531,000円 |

| 101から200戸 |

295,000円 | 2,835,000円 |

| 201から300戸 |

367,000円 | 4,060,000円 |

| 301戸から |

403,000円 | 4,970,000円 |

(注1)住宅性能評価機関において、認定基準の長期使用構造等の区分(法第6条第1項第1号)の技術的審査を受け、認定基準に適合している場合

(注2)一戸建ての住宅

住宅以外の用途に供する部分がないもの(規則第4条第1項第1号)

(注3)共同住宅等

(注2)の「一戸建ての住宅」以外のもの:共同住宅、長屋、併用住宅等(規則第4条第1項第2号)

申請手数料について、共同住宅等は住戸単位の申請のため、1戸あたりの金額は、表の額を申請対象戸数で割った額となります。(100円未満の端数がある場合は切り捨て)

ただし、区分所有住宅(法第4項、5項又は7項)については、棟単位の申請となります。

≪計算例≫

○共同住宅(全体戸数6戸のうち、3戸分の新築申請を行う場合。登録住宅性能評価機関の基準適合済で、区分所有住宅以外のもの)

- 申請1戸あたり:26,000円÷3戸=8,666.66円 ⇒ 8,600円(100円未満切り捨て)

- 申請手数料:8,600円×3戸=25,800円

(2)その他の申請手数料

| 変更認定申請(法第8条)(注1) | 変更認定申請 (法第9条)(注2) 1件(1戸)あたり |

地位の承継申請 (法第10条)(注3) 1件(1戸)あたり |

|---|---|---|

| 認定申請手数料の2分の1の額 | 1,700円 | 1,700円 |

- (注1)変更認定申請(法第8条):認定を受けた計画内容に変更が生じた場合

- (注2)変更認定申請(法第9条):譲受人(建売住宅や分譲マンションの購入者)等が決定した場合

- (注3)地位の承継申請(法第10条):売買や相続等により所有権や建物の管理権限を承継する場合

提出書類及び標準処理期間について

※注意点

- 書類の不足により受付ができない可能性がございますので、以下の表および注意点をご確認いただき、提出書類をご用意ください。

- 提出書類への押印は不要です。

-

電子申請の場合、以下の表と提出書類が異なります。電子申請における提出書類は長期優良住宅建築等計画等認定制度の電子申請についてをご確認ください。

- 審査の円滑化のため提出書類の綴り方(PDF:92.6KB)をご確認の上ご提出ください。

- 添付書類等を長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する取扱要綱(PDF:119KB)として定めています。

認定申請等の手続き

| 区分 | 提出部数 | 提出書類 | 標準処理期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 認定申請 (法第5条第1項から第3項) |

2部 (正・副) |

|

14日(注) | |||

| 認定申請 (法第5条第4項及び第5項) |

2部 (正・副) |

|

14日(注) | |||

| 認定申請 (法第5条第6項及び第7項) |

2部 (正・副) |

|

14日(注) | |||

| 変更認定申請 (法第8条) |

2部 (正・副) |

|

7日(注) | |||

| 変更認定申請 (法第9条第1項) |

2部 (正・副) |

|

7日(注) | |||

| 変更認定申請 (法第9条第3項) |

2部 (正・副) |

|

7日(注) | |||

| 地位の承継申請(法第10条) |

2部 (正・副) |

|

7日(注) | |||

(注)処理日数には、土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始は含まれません。

その他の手続き

| 区分 | 提出部数 | 提出書類 |

|---|---|---|

| 認定事項の変更の届け出 | 2部 (正・副) |

|

| 申請を取り下げる旨の申し出 | 2部 (正・副) |

|

| 維持保全を取りやめる旨の申し出 | 2部 (正・副) |

|

工事の完了報告

建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。千葉県では行政手続の電子化・ペーパーレス化を推進しているため、完了報告の際はぜひちば電子申請サービス![]() をご利用ください。なお、当面の間、窓口・郵送での受付もしています。提出書類は以下の通りです。(チラシ:ペーパーレス化の推進に伴う工事完了報告書の提出方法について(PDF:125.4KB))

をご利用ください。なお、当面の間、窓口・郵送での受付もしています。提出書類は以下の通りです。(チラシ:ペーパーレス化の推進に伴う工事完了報告書の提出方法について(PDF:125.4KB))

※提出部数は1部です。今後副本のお返しはいたしません。

| 区分 | 提出部数 | 提出書類 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 工事の完了報告 | 1部 (正) |

|

|||

建築又は維持保全の状況の報告について

法第12条の規定による建築又は維持保全の状況について報告を求められた場合は、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況についての報告書を提出してください。提出書類は以下のとおりです。

| 区分 | 提出部数 | 提出書類 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 建築又は維持保全の状況の報告 | 1部 (正) |

||||

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください