ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > インフルエンザから身を守ろう

更新日:令和7(2025)年12月10日

ページ番号:4725

インフルエンザから身を守ろう

「インフルエンザ」とは

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症です。

インフルエンザは、突然の高熱、頭痛、関節痛など、普通の風邪に比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを合併し重症化することが多いので、体力のない高齢者や乳幼児などは、特に注意が必要です。

インフルエンザ対策

インフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう

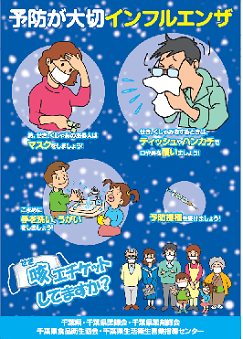

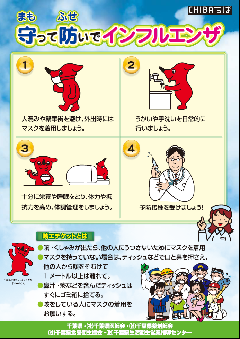

インフルエンザの予防のため、次のことを心がけましょう

- こまめな手洗いを行いましょう。

- 予防接種を受けましょう。

- 適度な湿度を保持しましょう。

- 十分な休養とバランスのとれた栄養を摂取しましょう。

- 人混みや繁華街への外出を控えましょう。

- 室内ではこまめに換気をしましょう。

インフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対かからない、というものではありません。

しかし、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。

国内における研究報告において、ワクチン接種を受けた高齢者では、34パーセントから55パーセントの発病の阻止やおよそ8割の死亡を阻止する効果が期待できるとされています。近年では新規開発されたインフルエンザワクチン(高用量不活化ワクチン)や経鼻弱毒生ワクチン(2歳から19歳未満に限る)等も登場しています。

インフルエンザにかかると重症化しやすく、特に接種の効果が高い方は、定期予防接種の対象となっています。

定期予防接種の対象の方(65歳以上の方・60歳から64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活を極度に制限される方・60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方)は、早めに予防接種を受けましょう。

定期予防接種については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

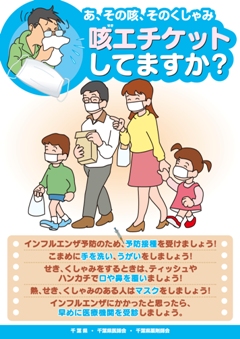

「咳エチケット」を推奨します。

- 咳・くしゃみが出たら、マスクを着用しましょう。

- マスクを持っていない場合は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、他の人から顔をそむけて1メートル以上離れましょう。

- 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗いましょう。(正しい手洗いの方法)(PDF:54KB)

- 咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。

社会福祉施設等におけるインフルエンザ対応手引き

千葉県医師会・県の合同委員会(千葉県新型インフルエンザ等対策委員会)において、社会福祉施設向けの施設内感染対策マニュアルを作成しましたので御活用ください。

社会福祉施設等におけるインフルエンザ等の患者発生時への対応にあたるための手引き(PDF:2,343KB)

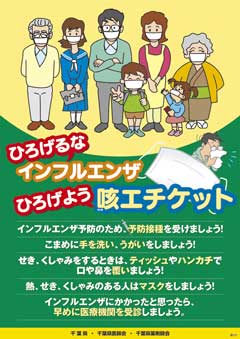

インフルエンザ予防啓発ポスター

千葉県では、インフルエンザの予防啓発のため、ポスターを作成しています。

必要に応じてダウンロードをして、活用をお願いします。

令和7年度作成ポスター

令和6年度作成ポスター

令和5年度作成ポスター

令和4年度作成ポスター

令和3年度作成ポスター

令和元年度作成ポスター

平成30年度作成ポスター

平成28年度以前作成ポスター

「インフルエンザ」予防接種を受けましょう。

- インフルエンザ予防接種を行うことで、インフルエンザによる重篤な合併症や死亡を予防し、健康被害を最小限にとどめることが期待できます。

- 予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5ヶ月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月上旬までに接種を受けておくことをおすすめします。

- インフルエンザ予防接種の副反応として予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがありますが、通常2日から3日で消失します。

また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられることもありますが、やはり2日から3日のうちに消失します。

予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどくはれたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などが現れたら、医師(医療機関)の診療を受けてください。 - 定期の予防接種については、市町村が行うことになっており、対象者は、65歳以上の方及び60歳以上65歳未満の方で心臓やじん臓、呼吸器に重い病気のある方などです。個人通知や広報などの方法でお知らせしています。

この通知などは、住民基本台帳及び外国人登録台帳に基づいて行いますので、転居した時は、必ず届けを出しておきましょう。

関連ホームページ

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(PDF:755KB)

(PDF:755KB)