ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年11月10日

ページ番号:9317

森林は、二酸化炭素を吸収し、蓄えています

地球温暖化は、人間をはじめとする生物界全般に深刻な影響を与えることが指摘されており、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減は、人類共通の課題です。

森林は、二酸化炭素を吸収固定し、地球温暖化防止に大きく貢献しています。

森林の二酸化炭素吸収量認証制度について

千葉県では、企業を含む県民の皆さんによる森林整備活動を促進するため、ここで御紹介する算定方法等を基に、「活動の成果としての森林の二酸化炭素吸収量を認証する制度」を創設し、平成21年8月21日から認証申請の受付を開始しました。詳しくは認証制度のページをご覧ください。

森林の二酸化炭素吸収のメカニズムは?

樹木は、大気中の二酸化炭素を吸収し、光合成により体内に固定して成長します。

樹木の集合体である森林は、二酸化炭素の吸収源となります。

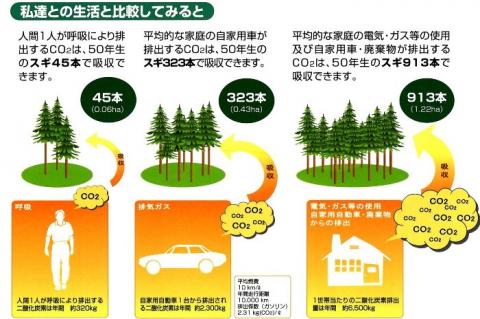

私たちの生活と比較すると

私たちが日常生活において排出している二酸化炭素量を、千葉県の50年生のスギの吸収量と比較してみると、人間1人の呼吸排出量はスギ45本分、自家用車1台の排出量はスギ323本分、1世帯当たりの電気・ガス等の使用及び自家用車・廃棄物の排出量はスギ913本分となっております。

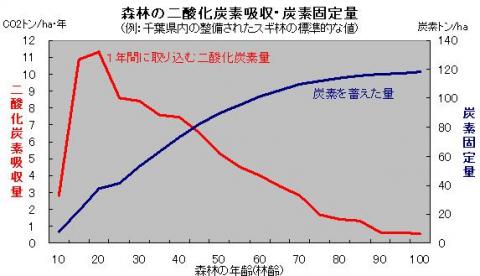

森林の二酸化炭素吸収量は?

森林の二酸化炭素吸収量は、森林を構成する樹木の成長量から推定できます。樹木の集合体としての森林が安定して成長するためには、特にスギやヒノキの人工林では、適度な樹木密度に保つ間伐等の整備が必要です。また、間伐した森林は、間伐木を含めた二酸化炭素の総吸収量が間伐しなかった森林よりも大きくなると考えられます。

算定式

森林吸収量(t-CO2/年)

=森林面積(ヘクタール)×樹幹の成長量(注1)×拡大係数(注2)

×容積密度(注3)×炭素含有率(注4)×二酸化炭素換算係数(注5)

「日本国温室効果ガスインベントリ報告書(NIR)」![]() に準じています。

に準じています。

注1樹幹の成長量

森林を構成する樹木の幹が1年間に成長する量(単位:立方メートル/ヘクタール/年)

解説

森林の成長量は、土壌や気候などの自然条件に大きく左右されるため、同じ林齢の樹種でも地域により異なります。このため、森林の成長量を正確に把握するためには詳細な調査が必要となります。

<森林の蓄積の変化を現地で調査する方法>

「森林を構成する樹木の材積」(蓄積。炭素固定量算定の根拠にもなります。)を、1年ごとに測定し、その差を求める。

各樹木の材積は、その胸高直径(地際から1.2メートルの高さの幹の直径)と樹高を測定し、材積表(PDF:55KB)【注】を使用して求める。

【注】千葉県では、「立木幹材積表」(林野庁計画課編)等を使用しています。

また、スギやヒノキの人工造林地のように樹種と林齢がそろっていて、標準的な取扱い(適切な施業)がされている森林については、次の推定方法もあります。

<森林の年齢(林齢)、樹高から推定する方法>

森林の上層部を構成する樹木の高さを測定し、その平均値(主林木平均樹高)と林齢の関係から、収穫予想表(PDF:43KB)【注】を使用して推定する。

【注】樹種・林齢・地位(樹高の違い)別の標準的な値を予想する表で、千葉県でも、県内の森林について作成しています。

樹幹の成長量に枝や根の成長量を加算補正するための係数

成長量(材積)をバイオマス(乾燥重量)に換算するための係数(単位:ton/立方メートル)

注4炭素含有率

樹木の乾燥重量に占める炭素比率で、乾燥重量から炭素量への換算に用いる(50%)

注5二酸化炭素換算係数

炭素量を二酸化炭素量に換算するための係数(44÷12)

試算例

試算条件

- 樹種:スギ

- 林齢:35年生

- 地位:2等(樹高:16メートル)

- 整備内容:間伐

- 整備面積:1ヘクタール

試算結果

CO2吸収量:7.6t-CO2

(1ヘクタール×8.6立方メートル/ヘクタール・年×1.23×(1+0.25)×0.314ton/立方メートル×0.5×(44÷12)=7.6t-CO2/年)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください