ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) > 規制区域指定の際の工事の届出について

更新日:令和7(2025)年6月13日

ページ番号:759012

規制区域指定の際の工事の届出について

千葉県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、令和7年5月26日(月曜)に千葉県全域(千葉市・船橋市・柏市除く)を宅地造成等工事規制区域に指定し、規制を開始します。

規制開始日(令和7年5月26日(月曜))に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。

なお、届出の受付開始は、令和7年5月26日です。(それ以前は受付をしておりません。)

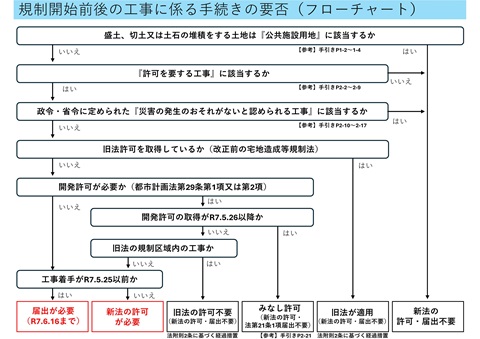

1.規制開始前後の工事に係る手続きの要否(フローチャート)

規制開始前後の工事に係る手続きの要否(フローチャート)

- 盛土、切土又は土石の堆積をする土地は「公共施設用地」に該当するか。(【参考】手引きP1-2~1-4)

該当する場合(はい):新法の許可・届出不要

該当しない場合(いいえ):次の質問に進む。 - 「許可を要する工事」に該当するか。 (【参考】手引きP2-2~2-9)

該当しない場合(いいえ):新法の許可・届出不要

該当する場合(はい):次の質問に進む。 - 政令・省令に定められた「災害の発生のおそれがないと認められる工事」に該当するか。 (【参考】手引きP2-10~2-17)

該当する場合(はい):新法の許可・届出不要

該当しない場合(いいえ):次の質問に進む。 - 旧法許可を取得しているか。(改正前の宅地造成等規制法)

取得している場合(はい):旧法が適用され、新法の許可・届出不要(法附則2条に基づく経過措置)

取得してしない場合(いいえ):次の質問に進む。 - 開発許可が必要か。(都市計画法第29条第1項又は第2項)

必要な場合(はい):質問6に進む。

必要ない場合(いいえ):質問8に進む。 - (開発許可が必要な場合のみ)開発許可の取得が令和7年5月26日以降か。

令和7年5月26日以降の場合(はい):みなし許可であり、新法の許可及び法第21条1項届出は不要(【参考】手引きP2-21)

令和7年5月25日以前の場合(いいえ):質問7に進む。 - (開発許可を令和7年5月25日以前に取得した場合のみ)旧法の規制区域内の工事か。

規制区域内の場合(はい):旧法の許可不要であり、新法に基づく許可・届出も不要(法附則2条に基づく経過措置)

規制区域外の場合(いいえ):質問8に進む。 - 工事着手が令和7年5月25日以前か。

令和7年5月25日以前の場合(はい):令和7年6月16日までに届出が必要

令和7年5月26日以降の場合(いいえ):新法の許可が必要

※「新法」とは、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)をいいます。

※「旧法許可」とは、宅地造成等規制法第8条の規定による工事の許可をいいます。

※「開発許可」とは、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可をいいます。

公共施設用地

道路(林道等を含む)、公園、河川(ダム、頭首工等を含む)その他政令に定める公共の用に供する施設の用に供されている土地

その他政令で定める公共の用に供する施設(政令第2条)

- 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの

- 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの

その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの(省令第1条第1項)

雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設

国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるもの(省令第1条第2項)

学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設

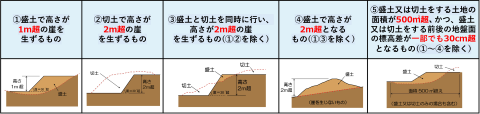

許可を要する工事

<土地の形質の変更(盛土・切土)>

例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等

※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

<一時的な土石の堆積>

例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等

災害の発生のおそれがないと認められる工事

下記に記載する工事については、災害の発生のおそれがないと認められるため、盛土規制法の許可・届出は不要となります。

詳しい要件については、政令第5条第1項又は省令第8条をご確認ください。

- 鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)

- 鉱業法に基づく鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)

- 採石法に基づく岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)

- 砂利採取法に基づく砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)

- 土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)、土地改良事業に準ずる事業

- 火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等

- 家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却

- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等

- 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等

- 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分

- 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

- 国若しくは地方公共団体又は特定の法人(地方住宅供給公社、土地開発公社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構)が、非常災害のために必要な応急措置として行う工事

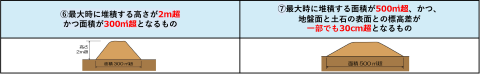

- 政令第3条第1号から第4号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超える土地の形質の変更に関する工事のうち、高さ2m以下であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートルを超えない盛土又は切土をするもの

- 高さが2メートルを超える土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないもの

- 高さが2メートル以下の土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもので、「土石の堆積を行う土地の地盤面」の標高と「堆積した土石の表面」の標高との差が30センチメートルを超えないもの

- 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの

旧法の宅地造成工事規制区域

旧法の宅地造成工事規制区域の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

2.届出の添付書類及び様式

届出における添付書類及び様式については、以下の通りとなります。

なお、届出に使用する各様式については、以下のリンクをご欄ください。

土地の形質の変更(盛土・切土)

- 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(別記様式第15)に下表のAに記載の図面を添付して提出すること。

- 次の1から5のいずれかに該当する規模の工事である場合は、下表のAからDに掲げる図面等を添付すること。

- 盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの

- 切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの

- 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ず ることとなるもの(1又は2に該当する盛土又は切土を除く 。)

- 1又は3に該当しない盛土であって、高さが5メートルを超えるもの

- 1から4のいずれにも該当しない盛土又は切土で、当該盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの

提出書類

- 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(別記様式第15)(押印不要)

- 委任状(押印不要)(※代理人が届出書を提出する場合に添付)

- 添付書類:以下の通り

| 区分 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |

|---|---|---|---|

| A | 位置図 |

|

縮尺は、10,000分の1以上とすること |

| B | 地形図 |

|

縮尺は、2500分の1以上とすること 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |

| C | 土地の平面図 |

|

縮尺は、2500分の1以上とすること 植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること ※一定の規模を超える場合に添付 |

| D | 工事を行う土地及び周辺の写真等 | ー | 盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況が分かるものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |

一時的な土石の堆積

- 土石の堆積に関する工事の届出書(別記様式第16)に下表のAに記載の図面を添付して提出すること。

- 次の1又は2に該当する規模の工事である場合は、下表のA~Dに掲げる図面等を添付すること。

- 高さが5mを超える土石の堆積で、その面積が1,500平方メートルを超えるもの

- 1に該当しない土石の堆積で、その面積が3,000平方メートルを超えるもの

提出書類

- 土石の堆積に関する工事の届出書(別記様式第16)(押印不要)

- 委任状(押印不要)(※代理人が届出書を提出する場合に添付)

- 添付書類:以下の通り

| 区分 | 図面等の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |

|---|---|---|---|

| A |

位置図 |

|

縮尺は、10,000分の1以上とすること |

| B |

地形図 |

|

縮尺は、2,500分の1以上とすること 等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |

| C | 土地の平面図 |

|

縮尺は、500分の1以上とすること ※一定の規模を超える場合に添付 |

| D | 工事を行う土地及び周辺の写真等 | ー | 土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況が分かるものとすること ※一定の規模を超える場合に添付 |

3.工事の届出の変更

工事の届出(盛土規制法第21条第1項)に係る事項を変更しようとするときは、「宅地造成等に関する届出工事の変更届出書」(参考様式)に変更に関する図面等を添付して、遅滞なく当該変更後の工事の計画を届け出ること。

ただし、変更後の内容がその内容単体で許可対象となる場合は、当該内容について改めて盛土規制法第12条第1項の許可を得る必要があります。

変更部分がその内容単体で規制対象規模になる場合

例:届出600平方メートルが、変更後1200平方メートルのように、増加部分(600平方メートル)だけで規制対象規模(500平方メートル)を超える場合

工事の届出の変更にかかる様式

様式:宅地造成等に関する届出工事の変更届出書(参考様式)

届出に使用する各様式については、以下のリンクをご欄ください。

4.届出内容の公表

届出のあった内容については、盛土規制法第21条第2項の規定により、以下の事項が県ホームページで公表されるとともに、関係市町村へ通知されます。

- 工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地

- 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図

- 工事の届出年月日

- 工事施行者の氏名又は名称

- 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日

- 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ

- 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積

- 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

5.窓口

届出窓口(千葉市・船橋市・柏市を除く)

規制開始日時点で行っている工事の届出については、宅地安全課が窓口となります。

千葉県庁 宅地安全課 盛土対策室(南庁舎2階 宅地安全課分室)

届出の受付には、ちば電子申請サービスが窓口受付時間外でもご利用いただけて大変便利です。

ご利用される方は以下のリンクからお手続きいただけます。

※ちば電子申請サービスにご提出いただくデータは、お手数ですが、全てのファイルをZIP形式に圧縮するなど、一つのファイルにまとめてからアップロードしてください。

※窓口での受付も引き続き行っております。

※千葉市・船橋市・柏市の盛土規制法に係る運用につきましては、各市にお問合せください。

※メールは県ホームページの「お問い合わせフォーム」(電子受付)からお問い合わせください。

※その他、許可申請及び相談は以下のリンクをご欄ください。

6.よくある質問

質問1:指定日前に造成工事が完了する場合、届出は必要ですか。

回答1:指定日前に土地の形質の変更にかかる工事が完了していれば、届出は不要です。ただし、土地の形質の変更の判断には路盤や舗装に使用する砕石(クラッシャーラン含む)も考慮されます。

質問2:旧法に基づく宅造規制区域外において、指定日前に都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受け、指定日以降に工事完了します。届出は必要ですか。

回答2:指定日前に工事に着手している「許可を要する工事」に該当する工事は、届出が必要です。工事に着手していない場合は届出不要ですが、盛土規制法の許可を受ける必要があります。

質問3:工事の着手とはどのような行為を指すのでしょうか。

回答3:工事の着手とは、宅地造成又は特定盛土等の場合は盛土又は切土の行為に着手することを指します。請負契約の締結又はそれに基づく労務者の雇入れ、若しくは資材の購入、看板や柵の設置等の行為は、工事の着手とは扱いません。

質問4:規制区域指定の際の工事の届出をするのは誰ですか。

回答4:宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主(盛土規制法において、工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。)が知事に届け出る必要があります。

質問5:公共工事により発生した残土の処分は、規制対象となりますか。

回答5:残土処分を行う土地が公共施設用地外であれば、規制対象となります。

質問6:地方公共団体による残土処分場の整備は、規制対象となりますか。

回答6:残土処分場については、地方公共団体が整備する場合であっても規制対象となります。

質問7:公共事業で発生した残土を処分するための残土場は規制対象外でしょうか。

回答7:公共事業で発生した残土を処理する施設で、公共施設に該当しないもの(公共工事に伴い発生した残土を単に処分する残土処理場)については、規制対象となります。

質問8:治山施設は規制対象でしょうか。

回答8:治山施設は、公共施設である林地荒廃防止施設として、盛土規制法の規制対象外です(省令第1条)。

質問9:工事に付随して行われる土石の堆積について、工事現場やその付近に堆積するものは許可不要となっていますが、その付近とはどの範囲までが許可不要になりますか。

回答9:省令第8条第10号ハにより、工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するものは許可不要としています。この「工事の現場の付近」については、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当します。

質問10:法第21条第1項の届出書の添付書類である「工事を行う土地及び周辺の写真等」について、「盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況が分かるもの」や「土石の堆積を行っている土地及びその付近の状況が分かるもの」とは具体的にどのような写真でしょうか。

回答10:「盛土又は切土をしている土地」については、盛土又は切土の高さがわかるもの、「土石の堆積を行っている土地」については、土石の堆積の高さがわかるもの、「付近の状況が分かるもの」については、区域付近の状況(人家等保全対象との距離、道路や河川との位置関係)がわかるものをご用意いただくようお願いします。

質問11:届出書の様式に記載する代表地点の緯度経度は、どのように調べればよいでしょうか。

回答11:国土地理院が公表している地理院地図や千葉県で公表しているちば情報マップ等を利用いただくほか、現地での計測によりご確認いただく方法等があります。緯度経度で示す地点は、工事が行われる区域の中心地点を基本とします。なお、緯度経度は60進法(度分秒)を用い、秒の小数点以下第1位まで記入してください(例:35度36分14.1秒)。

質問12:届出書の様式に記載する「工事をしている土地の所在地及び地番」は、”~〇〇番地ほか△△筆”のように省略して記載してよいか。

回答12:すべての土地の地番を省略せずにご記入ください。記入欄に書ききれない場合は、別紙を作成し記入してください。

質問13:既存の駐車場(アスファルト舗装)の舗装を打ち替える場合、盛土規制法の許可の対象となるか。

回答13:路盤や舗装に使用する砕石(クラッシャーラン含む)を土に含め、土地の形質の変更の有無を判断します。

したがって、現況がアスファルト舗装である場合、表層のアスファルト舗装部分は考慮せず、現況の路盤の高さと、計画する路盤の高さを比較し、その標高差により許可の要否を判断することとします。

なお、現況の路盤高さの把握が困難な場合は、舗装の表面(現況地盤面)と計画後の路盤高さで標高差を算定してよいものとします。

質問14:届出書の様式に記載する「工事主」又は「工事施行者」が法人であるときは、どのように記載すればよいか。

回答14:「工事主」又は「工事施行者」が法人であるときは、氏名は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください(例:株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○)。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください