ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 3R(スリーアール) > ちばエコスタイル > ちば食品ロス削減エコスタイル > 食品ロスの削減について(令和7年度第1回インターネットアンケート調査の結果について)

![]()

更新日:令和7(2025)年9月4日

ページ番号:792210

食品ロスの削減について(令和7年度第1回インターネットアンケート調査の結果について)

発表日:令和7年9月4日

千葉県環境生活部循環型社会推進課

1.調査の目的

県では、令和元年10月1日に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づき、「千葉県食品ロス削減推進計画」を策定し、食品ロスの削減に向けた取組を進めています。

食品ロスの削減のためには、私たち一人ひとりが理解と関心を深めるとともに、主体的にこの課題に取り組み、社会全体で対応していくことが重要です。

本調査では、食品ロス削減に対する意識を調査し、計画策定や今後の事業展開の基礎資料として活用するため、皆様のご意見を伺いました。

《用語解説》

・てまえどり

購入後すぐ食べる場合は、棚の手前にある商品など、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶこと

・フードドライブ

家庭で余った食品・食材を回収し、フードバンクや福祉施設などに寄付、寄贈する取組

2.調査の実施状況等

(1)調査対象:アンケート調査協力員 300人

(2)調査時期:令和7年7月3日(木曜日)から7月16日(水曜日)まで

(3)調査方法:インターネットアンケート専用フォームへの入力による回答

(4)回答状況:アンケート調査協力員300人のうち268人が回答(回答率 89.3%)

(5)調査項目

- 問1.食品ロス削減のために、家庭で実施している取組はありますか。

- 問2.食品ロス削減のために、買い物や外食の際に実施している取組はありますか。

- 問3.どのような取組があれば、食品ロス削減に取り組みやすいですか。

- 問4.「フードドライブ」を知っていますか。また、知っている場合、「フードドライブ」に協力したことがありますか。

- 問5.どのような取組があれば、「フードドライブ」に取り組みやすいですか。

- 問6.食品ロス削減に取り組む人の増加のために、どのような取組が必要と考えますか。

- 問7.食品ロス削減の推進に関して、ご意見・ご提案がありましたら、ご記入ください。

3.調査結果

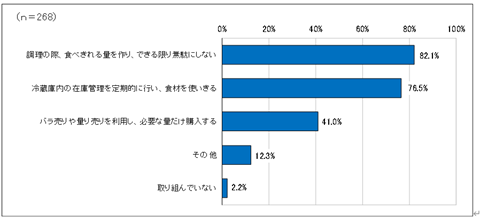

問1.食品ロス削減のために、家庭で実施している取組はありますか。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:268人)

食品ロス削減のために、家庭で実施している取組についてたずねたところ、『調理の際、食べきれる量を作り、できる限り無駄にしない』が82.1%と最も多く、次いで『冷蔵庫内の在庫管理を定期的に行い、食材を使いきる』が76.5%でした。

また、『その他』の答えの中には、「使い切れない食品は冷凍保存する」、「家にある食材をリスト化する」などの意見がありました。

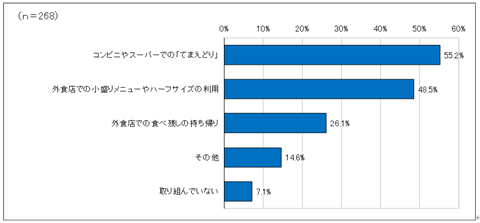

問2.食品ロス削減のために、買い物や外食の際に実施している取組はありますか。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:268人)

食品ロス削減のために、買い物や外食の際に実施している取組についてたずねたところ、『コンビニやスーパーでの「てまえどり」』が55.2%と最も多く、次いで『外食店での小盛りメニューやハーフサイズの利用』が48.5%でした。

また、『その他』の答えの中には、「値引き商品の購入」、「規格外食品等の購入」、「外食時には注文しすぎないよう少量の注文にし、足りなければ追加注文する」、「食べ残しをしない」などの意見がありました。

《用語解説(再掲)》

・てまえどり

購入後すぐ食べる場合は、棚の手前にある商品など、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶこと

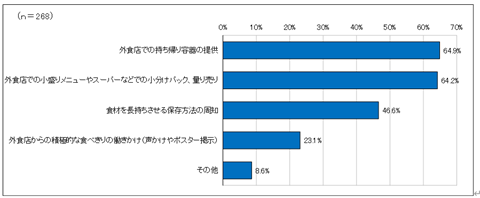

問3.どのような取組があれば、食品ロス削減に取り組みやすいですか。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:268人)

どのような取組があれば、食品ロス削減に取り組みやすいかたずねたところ、『外食店での持ち帰り容器の提供』が64.9%と最も多く、次いで『外食店での小盛りメニューやスーパーなどでの小分けパック、量り売り』が64.2%でした。

また、『その他』の答えの中には、「持ち帰り容器の提供を行っている飲食店であることがわかるポスター等の掲示」、「賞味期限と消費期限の違いの周知」、「消費期限間近の商品の値引き」、「規格外食材等の店頭販売」などの意見がありました。

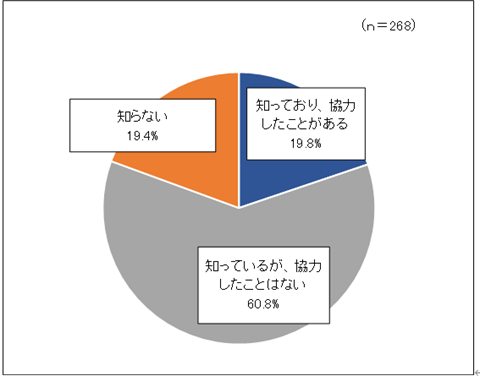

問4.「フードドライブ」を知っていますか。また、知っている場合、「フードドライブ」に協力したことがありますか。(1つだけ選択)(回答者数268人)

「フードドライブ」を知っているか、また、知っている場合、「フードドライブ」に協力したことがあるかたずねたところ、『知っているが、協力したことはない』が60.8%と最も多く、次いで『知っており、協力したことがある』が19.8%でした。

《用語解説(再掲)》

・フードドライブ

家庭で余った食品・食材を回収し、フードバンクや福祉施設などに寄付、寄贈する取組

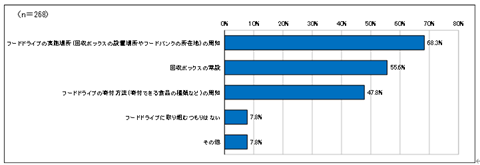

問5.どのような取組があれば、「フードドライブ」に取り組みやすいですか。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:268人)

どのような取組があれば、「フードドライブ」に取り組みやすいかたずねたところ、『フードドライブの実施場所(回収ボックスの設置場所やフードバンクの所在地)の周知』が68.3%と最も多く、次いで『回収ボックスの常設』が55.6%でした。

また、『その他』の答えの中には、「日常的に訪れる場所に回収ボックスを設置してほしい」、「制度や仕組みの周知」、「賞味期限の制限の緩和」などの意見がありました。

一方、『フードドライブに取り組むつもりはない』理由として、「家で使いきるため、寄付する食品がない」、「余っていても知人に提供する」、「衛生面で不安」などの意見がありました。

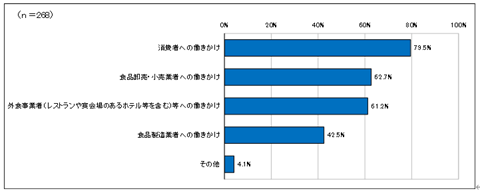

問6.食品ロス削減に取り組む人の増加のために、どのような取組が必要と考えますか。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:268人)

食品ロス削減に取り組む人の増加のために、どのような取組が必要かたずねたところ、『消費者への働きかけ』が79.5%と最も多く、次いで『食品卸売・小売業者への働きかけ』が62.7%でした。

また、『その他』の答えの中には、「小・中学生など将来を担う若者への教育」、「少量パック商品の種類の増加」、「賞味期限が近い食品を安く購入できる機会の増加」などの意見がありました。

問7.食品ロス削減の推進に関して、ご意見、ご提案がありましたら、ご記入ください。(回答者数:137人)

(寄せられたご意見・ご提案には次のようなものがありました。一部抜粋して記載します。)

(1)「普及啓発」等に関する意見等

-

販売場所である小売業者での周知が一番効果的だと思います。

- てまえどりキャンペーンを徹底すれば良いと思います。日付が1日でも違えば価格が変わる仕組みを導入するなどすれば、食品ロスは減ると思います。

- 現在食品ロス削減推進サポーターなのですがこの存在をもっと周囲に周知したほうがいいと思います。

- 食べ残した料理をいかしてできるメニューなどをネットで紹介する。

- 食品ロス削減について、その効果を楽しく学べるようなイベントがあればぜひ参加してみたいです。一人ひとりの小さな努力の積み重ねが今後につながっていくと思うので、自分自身もきちんと自覚したいと思います。

- フードドライブが、もっと気軽に利用できるようになると良いと思う。

- フードドライブ、外食持ち帰りなど、メディアなどで広めていくと良いと思う。

- 食品ロス削減に向けたチラシ、張り紙等を用いて啓発活動を繰り返し行う。

- 「千産千消」と合わせて、地域の活性化や県民の交流促進につながるような楽しい企画や事業をこれからもよろしくお願いいたします。

- 子どもたちのほうが、食品ロスに対する意識が高いような気がします。大人は、私もそうですが、食品ロス削減を頭では分かっていても、自分の生活の融通が利くようにと、後回しにしがちです。様々なライフステージやライフスタイルに合わせた、食品ロス削減方法の提案をもっと発信したら良いのではと思いました。

(2)スーパー・飲食店・消費者等の取組に関する意見等

-

持ち帰りしやすい環境をつくることが大事。例えば持ち帰り用の容器が容易に手に入るとか。

- スーパーが積極的にフードロスを減らすための啓発を行う。特に売り場での掲示が効果的ではないか。

- 季節により食中毒の問題もあり、外食店によっては持ち帰り厳禁というところもあります。厳しいとは思いますが利用者の自己責任をしっかり明記してもらうことも大切だと思います。

- スーパーでは必要な分だけ購入し、家では必要な分だけ調理すれば良いと思います。冷蔵庫に何がどれだけ残っていて、次に何を作るかを決めた上で、スーパーで買い物をすれば良い。

- 小分け商品の販売はお客様からの要望を聞きながらメーカーに伝え、実現できてある程度売上・利益に繋がるものであれば商品展開して欲しい。

- 賞味期限が近い食材や商品を1ヶ所に集めて販売する店舗が運営できれば良いと思う。

- 過剰な生産を控え、売り切れる範囲に小売することを社会の目標とする。

- 外食時に残りを持ち帰ることや、提供される料理の量が事前に目安としてわかると良いのではないか。

- 賞味期限が近いものを割安で売り出し、それでも余った食材は子ども食堂などに寄付するシステムを強化してほしい、と願っています。

- 1/3ルールの慣習を止め、食品に応じた期限の検証と周知。

- 安全に配慮しつつ消費期限をできるだけ長くしたり、少し古くなってしまったものでも早急に値引きするなどし消費者が手に取りやすい状況を作るのが良いと思う。

- 県として、野菜や肉、魚等の規格外等商品のスーパー、量販店での積極的な販売要請。又、食品製造業、外食チェーン等での積極的な使用要請の推進。県による販売、使用業者の公表や表彰等。県民にどこの会社、スーパーが食品ロスに協力してくれているのかの見える化。

たくさんのご意見ありがとうございました。

今回の調査では、食品ロス削減のために、家庭における取組や、買い物や外食の際における取組を実施している方が多くいらっしゃることがわかりました。

また、フードドライブについては、取組自体は知っている方が多い一方で、実施したことがない方が多くいらっしゃいました。その理由としては、「家で使いきるため、寄付する食品がない」ということのほかに、「フードドライブの仕組みや実施場所の周知が十分ではない」などの課題もあることがわかりました。

皆様からいただいたご意見は、次期「千葉県食品ロス削減推進計画」の策定や今後の事業展開のために役立ててまいります。

関連リンク

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください