ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 計画と評価 > 発酵県ちばポータルサイト > 千葉県の「発酵」

更新日:令和7(2025)年11月28日

ページ番号:745440

千葉県の「発酵」

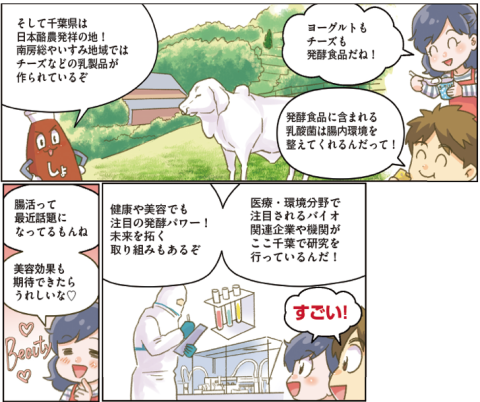

千葉県は、和食の代表的な調味料である醤油やみりんの生産量が全国一であるほか、酒蔵や酪農など、発酵に関連する文化や産業が各地域で発展しています。

また、発酵の技術は、バイオテクノロジーを支える一分野でもあり、県内には関連する企業や研究機関が集積していることから、様々な産業分野の発展に繋がることが期待されています。

そんな千葉県の「発酵」をご紹介します!

漫画で分かる 千葉の「発酵」

千葉県の「発酵」を徹底調査しました!!

千葉県と発酵の関係を探求したところ、食・文化・技術など、様々な分野で両者には深い関わりがあることが見えてきました。

江戸の味「濃口醤油」は千葉で発展!!

現在、全国的に「醤油」といえば関東の濃口醤油が一般的ですが、江戸時代初期はまったく状況が違っていました。

江戸時代初期は関東の産業自体が未発達で、生活物資を上方からの下りものに頼らざるを得ず、醤油もその例外ではなく、いわゆる「下り醤油」が多く流通していました。

しかし、江戸の町が整備されるとともに、関東でさまざまな産業がおこり、だんだんと上方からの輸送に依存しなくなっていきました。

関東における醤油生産の中心として発展したのが、下総国の野田と銚子です。

醤油作りに適した気候、江戸川・利根川を利用した水運、また周辺に原料となる大豆・小麦を産する平野がひらけていたことで、野田と銚子は醤油の一大産地となりました。

また、銚子や野田で生産された醤油は、利根川や江戸川の水運を利用することによって短期間で大量に江戸へと輸送されました。

下り醤油よりも濃厚でキレのある濃口醤油は、江戸の町で絶大な支持を得るようになり、次第に下り醤油を上回るようになったのです。

この濃口醤油とかつお節、そして後述の白みりんの3つが組み合わさって、江戸前寿司のツメ(アナゴやシャコ、貝類などの寿司ネタに塗る甘辛いタレ)、ウナギの蒲焼き、天ぷらやそばのつゆなど、江戸前を代表する食文化が次々と花開いていきました。

世界で販売される醤油(キッコーマン株式会社)

醤油の仕込蔵(ヤマサ醤油株式会社提供)

今やスタンダードと化した「白みりん」の生まれ故郷

醤油と並び、生産量日本一を誇る千葉の調味料がみりん。

千葉におけるみりん生産は、江戸時代後期にさかのぼります。

流山の醸造家であった堀切紋次郎と秋元三左衛門は、 さまざまな工夫を凝らし、それまでとは大きく異なる「白みりん」の開発に成功しました。

折しも当時は江戸の食文化の発展が著しかった時期。

白みりんの誕生で、甘いお酒として飲まれていたみりんの使い道が大きく変わることになりました。

従来の赤く濁ったみりんとは違い、淡く美しい透明な白みりんは、料理の彩りを崩すことなく豊かな風味とやさしい甘味を加えることのできる調味料として、江戸っ子の舌をたちまちのうちに魅了しました。

江戸時代に大きく花開いた和食文化を、濃口醤油とともに支えていたのが、流山の白みりんだったのです。

万上みりん(流山市提供)

名水で醸す!千葉に「日本酒文化」あり

千葉県内で日本酒造りが盛んになったのは、やはり江戸時代。

醤油醸造と同様、関東平野に広がる水田地帯からの原料供給と、水運による江戸への輸送の利便性を背景に、多くの酒蔵が立ち上がりました。

中でも現在県内で唯一「平成の名水百選」に選ばれた自噴井戸群を擁する君津市久留里地区には、現在も酒造が数多くあります。

また、千葉県は『総の舞』という、県内のみで生産される酒米の栽培でも知られています。総の舞で醸すお酒は独特の香り、ふくよかな味わい、適度なキレが特徴といわれています。

千葉県内の日本酒(千葉県酒造協同組合提供)

日本の酪農発祥地 千葉の「発酵乳製品」

県内では南房総市やいすみ市などの南房総エリアを中心に、牛乳を使った発酵食品としてチーズやヨーグルトの生産が行われています。

そして日本の酪農の発祥地は千葉県の南房総。

江戸幕府の八代将軍・徳川吉宗がインド産といわれる白牛3頭を嶺岡牧(現在の南房総市大井地区)に放牧し、疲労回復の強壮剤「白牛酪」を造らせたのがそのルーツと考えられています。

現在でも同地区には酪農の伝統が引き継がれており、同地の千葉県嶺岡乳牛研究所の敷地には「日本酪農発祥の地の記念碑」が建てられています。

現在「千葉県酪農のさと」では、酪農発祥のシンボルとして吉宗公が導入し、今ではここにしかいないといわれている白牛を飼育しています。

白牛(千葉県酪農のさと提供)

「日本酪農発祥之地」記念碑(嶺岡乳牛研究所提供)

バイオ関連企業や研究機関が集まる千葉

ゴミの分解、エネルギーの産生、プロバイオティクス(人体によい影響をもたらす微生物)の活用、機能性食品の生産など、微生物が起こす発酵の力はバイオテクノロジーのさまざまな分野で注目を浴びています。

そして千葉県はこうした技術の最先端を行く研究機関や関連企業が立地し、また積極的に誘致している自治体でもあります。

世界初のDNAを専門に研究する機関として設立された「かずさDNA研究所」をはじめ、東京圏のバイオ産業関係機関のネットワーク「GTB(Greater Tokyo Biocommunity)」において、「千葉・かずさエリア」「柏の葉エリア」が推進拠点として選定されていることや、バイオ生産実証を推進するバイオファウンドリ拠点の設立などは、上記の取り組みの象徴といえるでしょう。

また、県では、現在「第2次千葉県バイオマス活用推進計画」に基づき取り組みを進めています。

大阪・関西万博でも千葉県のバイオテクノロジーをパネル(JPG:4,012.8KB)で紹介しました。

※ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください。

千葉バイオマスセンター(J&T環境株式会社画像提供)

みそ・焼酎・かつお節・染め物 千葉の発酵の可能性は無限大

千葉県の発酵文化は数多くあります。

千葉は豊富な穀類と塩に恵まれていたため、江戸幕府の繁栄とともに多くのみそを江戸に納入していました。

そのため、佐倉市や市原市、東金市などにはみそ蔵が現存しています。

ほかにも勝浦港で水揚げされた生鮮カツオを用いたうま味たっぷりの房州産かつお節、仕込みの段階で発酵を促す成田山の定番みやげ・鉄砲漬け、伝統的な製法で造る鎌ケ谷市や香取市の酢なども、県内で親しまれている発酵食品です。

そしてあまり知られていませんが、実は千葉県の甲類焼酎の生産量は全国1位。

甲類焼酎に千葉県の特産物、落花生を使った乙類焼酎をブレンドした甲乙混和焼酎や、県産の紅あずまを100%使用した芋焼酎など、個性的な品がそろいます。

「道の駅 発酵の里こうざき」がある神崎町では、江戸時代から続く蔵元を中心とした「酒蔵まつり」や「発酵マラソン大会」を行い、発酵をテーマとした地域活性化に取り組んでいます。

このマラソン大会で人気の参加賞、藍染Tシャツも発酵文化との関わりが深く、染料の「すくも」に灰を溶いた灰汁を加え、発酵させて染液を作る「藍建て」は伝統に息づく発酵パワーです。

伝統的な製法で仕込んだ味噌(株式会社ヤマニ味噌)

藍染(千葉県立房総のむら)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください