ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年9月29日

ページ番号:6914

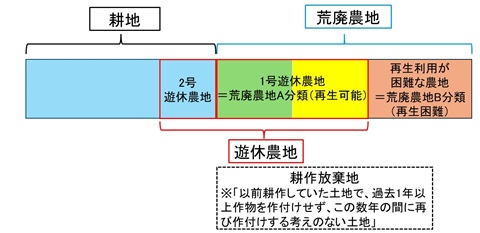

遊休農地・荒廃農地(耕作放棄地)とは

遊休農地と荒廃農地と耕作放棄地

各用語のイメージについて

法令等により「遊休農地」や「荒廃農地」、「耕作放棄地」といった様々な用語で定義づけられています。

「遊休農地」

農地法において、「1.現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」「2.その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地(1.の農地を除く)」と定義され、農地の有効利用に向けて、遊休農地に関する措置を講ずべき農地のことです。(法律上の用語)

「荒廃農地」

荒廃農地調査※において、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている基準に該当する農地」とされ、現地調査により把握したものです。(調査上の用語)

※「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」(旧耕作放棄地全体調査)へ

荒廃農地調査は令和3年度に廃止されましたが、「荒廃農地」という用語は現在でも使用されています。「耕作放棄地」との違いについては、農林水産省北陸農政局の広報誌(平成31年3月発刊No.98)掲載の下記を参考にしてください。

「荒廃農地」と「耕作放棄地」の違い(PDF:1,323.6KB)

「耕作放棄地」

農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する考えのない土地」とされ、農家等の意思に基づき調査把握したものです。(統計上の用語)

※農林業センサスにおける耕作放棄地面積については、「2020年農林業センサス」から調査項目が削除となっています。

遊休農地・荒廃農地(耕作放棄地)の現状

全国の荒廃農地について

全国の荒廃農地面積は、平成25年以降、増加傾向であったものの、平成29年をピークに平成30年から約1.4万ヘクタール程度で推移しています。

千葉県内の荒廃農地について

「遊休農地に関する措置の状況に関する調査」によると、令和5年の千葉県の荒廃農地面積は 11,680ヘクタールで、このうち、草刈りや基盤整備等により耕作可能と判断される農地(A分類)は7,476ヘクタール、森林の様相を呈しているなど農地として復元することが不可能と見込まれる土地(B分類)は4,204ヘクタールとなっています。

| 区分 | 再生利用が可能な (A分類) |

再生利用が可能な (A分類) |

再生利用が困難と (B分類) |

再生利用が困難と (B分類) |

荒廃農地 合計 |

荒廃農地 うち農振農用地 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成22年 | 9,000 | 4,222 | 1,492 | 365 | 10,492 (287) |

4,587 (174) |

| 30年 | 6,086 | 3,036 | 6,917 | 1,682 | 13,003 (303) |

4,718 (191) |

| 令和元年 | 6,199 | 3,167 | 6,922 | 1,733 | 13,120 (341) |

4,901 (208) |

| 2年 | 6,466 | 3,316 | 6,992 | 1,561 | 13,457 (330) |

4,877 (194) |

| 3年 | 7,024 | 3,480 | 5,115 | 953 | 12,139 (176) |

4,433 (97) |

| 4年 | 6,313 | 3,235 | 5,121 | 1,144 | 11,435 (308) |

4,379 (194) |

| 5年 | 7,476 | 3,734 | 4,204 | 1,060 | 11,680 (351) |

4,793 (202) |

(注)「A分類」:抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が 可能となると見込まれるもの(農地法第32条第1項第1号に該当する農地)

「B分類」:森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な もの、又は周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することができない と見込まれるものに相当するもの

※( )内は、営農再開や保全管理による解消が確認された土地

※令和3年以降の荒廃農地面積については、国からの非農地判断の徹底通知、遊休農地調査との一本化等 により令和2年度以前までとの合計値の単純比較はできないことに留意

荒廃農地の発生原因

令和3年に実施した全国市町村を対象としたアンケートによれば、全ての農業地域類型のおいて、荒廃農地となる理由(土地)では、「山あいや谷地田など、自然条件が悪い」の割合が最も高くなっており、特に中山間地域でその割合が高くなっています。

また、荒廃農地となる理由(所有者)では、「高齢化、病気」の割合が最も多く、次いで「労働力不足」となっています。

土地、所有者以外の理由では、中山間地域で「鳥獣被害」の割合が高くなっています。

詳細については、下記リンクを参考にしてください。

荒廃農地が与える影響

荒廃農地は、周りの環境に様々な悪影響を与えるおそれがあります。また、一度耕作をやめて数年経てば、農地の原形を失うほどに荒れてしまいます。

荒廃農地が及ぼす周辺地域の営農環境への悪影響としては、病害虫・鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設の管理への支障等が考えられます。また、地域で中心となって農業を担う経営者への農地集積の阻害要因ともなっています。

また、地域住民の生活環境への悪影響としては、土砂やゴミの無断投棄、火災発生の原因となる等が考えられます。

中山間地域等、上流地域で発生した荒廃農地は、周辺の営農・生活環境を悪化させるだけでなく、下流地域の国土保全機能の低下をも招くことが考えられます。

荒廃農地の発生抑制・解消に向けた取組を促進しよう!

荒廃農地の発生を抑制するためには、「中山間地域等直接支払制度」や「多面的機能支払交付金」を活用し、地域が力を合わせて発生防止に取組むことが必要です。

また、荒廃農地の解消に向けては、改正農地法による遊休農地解消に向けた措置を適切に運用することはもちろん、再生利用にも積極的に取組む必要があります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください