ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 普及・技術 > 千葉県農業改良普及情報ネットワーク > フィールドノート履歴一覧 > フィールドノート履歴一覧(畜産) > 飼料用トウモロコシの安定的な収量確保には早期播種が有効!

更新日:令和7(2025)年1月21日

ページ番号:727691

飼料用トウモロコシの安定的な収量確保には早期播種が有効!

1.はじめに

飼料用トウモロコシは収量性や嗜好性、栄養性に優れることから本県の基幹飼料作物となっていますが、近年の気候変動による台風の脅威増大に伴い、大幅な収量減少のリスクが増加しています。その対応として、気候変動による春季の気温上昇から播種を早められると仮定し、それに伴う収穫日の早期化の程度と、生育および収量への影響を調査しました。

図1飼料用トウモロコシの草姿

2.トウモロコシの播種時期について

本県の技術資料『飼料作物栽培利用技術必携』では、トウモロコシの播種時期は4月中旬から6月中旬とされています。本試験ではこれよりも早い、3月中旬、3月下旬および4月上旬の3つの播種時期と、現行の推奨内の4月中旬、4月下旬および5月中旬の3つの播種時期を合わせた、合計6つの播種時期を設けて試験を行いました。なお、試験地は八街市とし、品種はRM(相対熟度)123の品種を用いました。

3.早期播種による生育や収量への影響

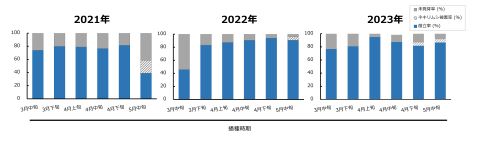

(1)初期成育(図2)

2021年は、5月中旬播種でネキリムシの被害が発生したことで苗立率*が低下しました。2022年は、3月中旬播種で未発芽率が54パーセントと高く、これにより苗立率が低下しました。2023年については、4月下旬播種と5月中旬播種で5パーセントのネキリムシ被害が確認されました。

*苗立率:発芽し虫害等被害にあわず生き残った苗の割合

(JPG:37.2KB)

(JPG:37.2KB)

図2初期成育

(2)収穫日数及び収穫日

播種から収穫までに必要な日数である収穫日数は3月中旬播種で146日、5月中旬播種で108日となり播種を早めることで長くなりましたが、実際の黄熟期の到達日である収穫日は播種を早めることで早期化しました。収穫日が早くなる日数としては、4月中旬播種を基準とすると、4月上旬播種では4日、3月下旬播種では6日早くなりました。

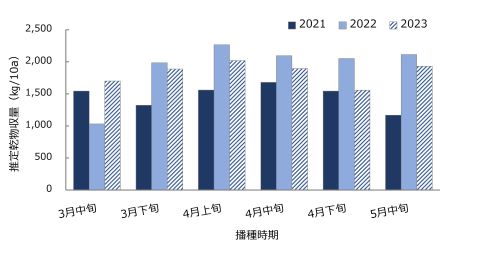

(3)推定乾物収量(図3)

苗立率を加味した乾物収量として推定乾物収量を算出したところ、3年間を通した統一した傾向はみられませんでした。一方で、2022年の3月中旬播種については10アールあたり1,031キログラムであり、同年の最も収量が多かった4月上旬播種の2,266キログラムと比較して半分以下となりました。この要因については、播種時期の違いによる1本当たりの重量に顕著な差はみられなかったことから、苗立率の低下が大きく影響したと考えられました。

(JPG:62.8KB)

(JPG:62.8KB)

図3推定乾物収量

(4)折損

折損については、年によるばらつきはあるものの、折損は播種が遅くなると増えており、また台風による折損も4月中旬以降の播種で確認されました。

4.まとめ

3月中旬播種については、苗立率の低下によって推定乾物収量が大幅に減少する年があったものの、それ以降の播種時期では生育および収量に差はみられませんでした。このことから、3月下旬まで播種を早められると考えられます。併せて、推奨播種時期内についても、播種が遅くなることで苗立率の低下や倒伏・折損の増加による乾物収量低下の懸念があることから、播種は早い方が望ましいといえます。そのため、気候変動に対応した安定的な収量確保のための栽培技術として、早期播種が一つの有効な手法であると考えられました。

表1試験のまとめ

(JPG:73.6KB)

(JPG:73.6KB)

初掲載:令和7年1月

畜産総合研究センター

企画環境研究室

研究員 岡庭 就祐

電話番号:043-445-4511

お問い合わせについて

お問い合わせに対しては、千葉県の農業振興の観点から、千葉県下の営農技術としての情報を基本として

対応、情報提供させていただいております。

農業を職業とされる方向け技術のため、家庭菜園向けの技術については、対応に不向きなものもあるため、

園芸に関する各種雑誌・書籍もご覧ください。

また千葉県外の方は、地域事情に合わせた技術情報が得られますので、各都道府県の普及指導センター等へ

お問い合わせください。→各都道府県の普及指導センター(一般社団法人全国農業改良普及支援協会HP)![]()

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください