ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年1月30日

ページ番号:694468

サンブスギ

サンブスギってどんなスギ?

サンブスギ?山武杉?

サンブスギと言った場合、それが指すものは人によって様々です。ある人は、山武地方に生育するスギ全体のことを示して用いたり、またある人は、かつて建具材として利用された年輪の詰まった大径材のことを示して用いたりします。

そこで、当研究所では混乱を避けるために、山武地方において古くから育てられてきた挿し木スギの一品種(クローン)をカタカナでサンブスギと表記し、その他のスギ(山武杉、さんぶ杉など)と区別しています。

ここでは、このカタカナで表記される品種としての「サンブスギ」について解説します。

このサンブスギは,千葉県で生まれた優良な性質を多く持つ挿し木スギであり,250年以上前から山武林業地において挿し木造林の技術とともに受け継がれてきたものです。また,地元の山武地方では,カンノウスギという名称で呼ばれてきたものです。

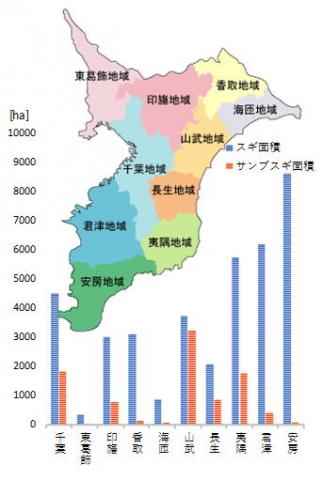

サンブスギの分布

千葉県内におけるサンブスギ林の面積は,平成29年度の森林課の調査によれば9,180haであり,県のスギ林面積の24%に当たります。地域別に見ると比率が最も高いのは山武地域で,スギ林の87%がサンブスギ林となっています。また,千葉,印旛,長生,夷隅地域もその比率が高く,26~42%となっています。

千葉県外では、関東一円のほか福島県,愛知県,三重県に植栽されており,かつては,九州,四国,三重県,和歌山県,静岡県などにも苗木が出荷されていました。

千葉県内のサンブスギの分布

(平成29年度森林課調査)

サンブスギの特徴

| 区分 |

特徴 |

|---|---|

| 繁殖方法 |

挿し木による(発根性が良い)【写真1】 |

| 成長 |

早生型 |

| 材の性質 |

通直,完満であり,断面は正円に近い |

| 材色 |

淡紅色で美しい |

| 枝の性質 |

細く枯れ上がりが早く自然落枝しやすい【写真2】 |

| 樹冠の形状 |

樹冠(クローネ)の幅が狭い【写真2】 |

| 針葉の形 |

先端が鋭く握ると痛い【写真3】 |

| 花粉症対策 |

雄花(花粉)をほとんど着けない【写真4】 |

| 病虫害抵抗性 |

赤枯病にかかりにくい スギカミキリの被害を受けにくい スギ非赤枯性溝腐病に弱い【写真5】 |

| 気象害抵抗性 |

冠雪害、風害に弱い |

写真1 挿し木(クローン)であるため成長がよくそろっているサンブスギ林

写真2 枝は細く,枯れ上がりが早く自然落枝しやすい

写真3 サンブスギの葉(握ると痛い!)

花粉をほとんど飛ばさないサンブスギ

サンブスギは、スギ花粉を飛ばす雄花をほとんど着けないことが知られており、雄花の量は種子から育てられた普通のスギの数パーセント程度となっています(※)。

※雄花生産量を調査するため、サンブスギ林、一般的なスギ林のそれぞれで、花粉飛散後に落ちた雄花の重量を9年間測定した結果、一般的なスギ林では雄花生産量が年によって大きく変動するのに対し、サンブスギ林ではすべての年で雄花生産量が少ないことが分かりました。そこで、雄花生産量を年ごとに比較すると、一般的なスギ林の雄花生産量が少ない年では差が小さくなり、サンブスギ林の雄花生産量は一般的なスギ林の約0.2~11%ほどとなりました。

写真4 森林研究所クローン集植所におけるサンブスギの雄花着生状況(平成15年3月撮影)

非赤枯性溝腐病による被害

現在,サンブスギに大きな被害を与えている非赤枯性溝腐病は,昭和35年に茨城県で初めて確認された木材腐朽菌による病害です。

この病気は,幹を腐朽させ,材価を著しく低下させることから林業上の大きな問題となっています。

写真5 非赤枯性溝腐病の被害木

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください