ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 安全・保健・給食 > 学校給食・食育 > 食育・食に関する指導に関すること > いきいきちばっ子食育推進事業 > 地域における食育指導推進事業 > 平成30年度の公開授業(地域における食育指導推進事業)

更新日:令和4(2022)年9月30日

ページ番号:343073

平成30年度の公開授業(地域における食育指導推進事業)

葛南教育事務所管内

船橋市立七林中学校ー平成30年10月17日

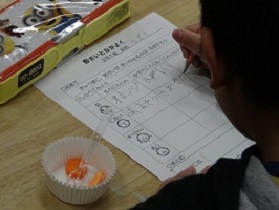

2年生理科「動物の生活と生物の進化」の単元において、給食の食材に含まれる栄養素を予想し、調べる授業を行いました。実験を主導する教科担当、栄養素の説明を行う栄養教諭の役割が明確で、連携の良い授業でした。栄養素を調べる試薬としてヨウ素液(デンプンの検出)とウリエース(糖とタンパクの検出)を使用しました。食材には様々な栄養素が含まれており、食事によって栄養素をバランスよく摂ることの大切さを学習しました。七林中学校は「確かな学力の向上」についての研究実践に取り組んでおり、生徒の主体的な学習活動が見られました。

浦安市立舞浜小学校ー平成30年12月4日

1年生特別活動において、「すききらいなくなんでもたべよう」をテーマにした食育に関する授業が行われました。授業当日の給食を題材とし、「赤」「黄」「緑」の食べ物の働きを学習する授業でした。給食がバランスの良い食事の見本であることに気付かせる良い機会となりました。また、T1(担任)とT2(栄養教諭)のやりとりが良く、役割分担がうまく機能していました。実物の野菜を、カットした状態とカットしていない状態の両方を比較させた点は、視覚的な効果が高い提示方法でした。

東葛飾教育事務所管内

流山市立流山北小学校ー平成30年11月22日

6年家庭科において、「くふうしようおいしい食事」を題材とする授業が実施されました。「栄養を考えた食事」を柱とし、バランスのとれたお弁当について学習しました。バランスの理想は主食・主菜・副菜の比率が3:1:2となることを説明し、実際に給食を弁当箱に詰める様子を書画カメラで投影しました。お弁当づくりのポイントを標語にし、その頭文字を並べると「お」「い」「し」「そ」「う」となります。子どもたちは、お弁当づくりのポイントを踏まえて、流山オリジナル弁当を考えました。

我孫子市立布佐小学校ー平成30年11月27日

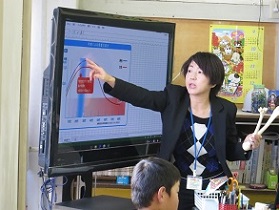

4年体育科(保健)「育ちゆく体とわたし」の単元において、発育や健康のため、いろいろな種類の食品をバランスよく摂ることの大切さを学習しました。栄養教諭が成長期に必要な栄養について説明し、その栄養が多く含まれる食品を子どもたちに考えさせました。自分たちの生活を振り返り、課題を見つけ、よりよく成長するために大切な目標を発表しました。視覚に訴える教材に工夫が見られ、上腕骨の模型と骨密度グラフ、写真等を使用した掲示物などが効果的に使われ、説明の助けとなりました。

北総教育事務所管内

成田市立公津の杜中学校ー平成30年6月20日

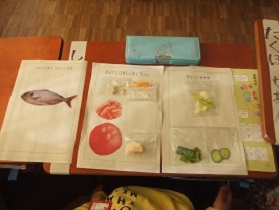

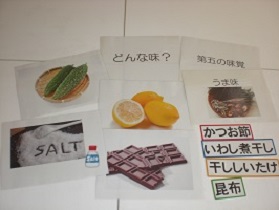

2年技術・家庭科(家庭分野)「地域の食材を生かした調理、地域の食文化」の単元において、「だし」についての授業を行いました。イラストカードを用いて味覚の種類を確認し、和食の特徴である「うま味」が多く含まれた「だし」を、実物を用いて説明しました。生徒たちは、お湯で味噌をといたものとだし汁で味噌をといたものの飲み比べを行い、「うま味」を実感しました。いわし煮干し・かつお節・昆布・しいたけのだしの取り方やうま味成分の違いを説明し、天然だしのよさにも言及しました。

白井市立桜台中学校ー平成31年1月21日

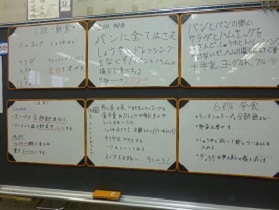

1年保健体育科において「生涯にわたって健康で充実した人生を支える体づくり」を研究主題とした授業を行いました。運動・生活習慣・栄養の3領域について、それぞれ体育の教科担当・養護教諭・栄養教諭がポスターセッションを行い、異なる領域を学習した生徒3人で構成されたグループでジグソー学習による対話や教え合いを行いました。自身の問題点や改善点を発見し、生涯にわたって健康に過ごすための意識や態度を高めることができました。教員3人のそれぞれの専門を生かした説明が生徒の関心を高める一助となりました。

東上総教育事務所管内

山武市立睦岡小学校ー平成30年10月26日

2年学級活動において、野菜の魅力に気付き、今までより一口でも多く野菜を食べようとする態度を育てたいと考え、「野さいとなかよく」というテーマで授業を行いました。給食に野菜が毎日出るのはなぜかを子供たちに考えさせ、たくさんの意見を引き出しました。続いて、睦岡地区の特産品であるにんじんを3種類の状態(生・ゆで・ジュース)で試食し、分かったことをワークシートにまとめました。栄養教諭は野菜の栄養と働きについて説明し、野菜を毎日摂ることの大切さを子どもたちに伝えました。

東金市立西中学校ー平成30年11月9日

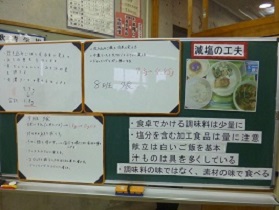

2年学級活動において、食べ物と栄養を題材に「食塩摂取と健康」についての授業を行いました。学校給食摂取基準で減塩の改定がされ、早くから生活習慣病予防の知識を身につけ実践していくことはとても大切です。学級担任と栄養教諭が連携して授業を進め、生徒たちは自身の食生活を振り返り、塩分の摂り過ぎが健康に及ぼす影響を知り、減塩の大切さを学びました。班ごとの話し合いでは、東金市の食生活改善推進員から減塩のポイントをアドバイスされ、活発な意見交換がなされました。

南房総教育事務所管内

南房総市立嶺南中学校ー平成30年10月22日

2年社会科「関東地方の各地に広がる農業地域」の単元において、地産地消の重要性を考える授業を行いました。栄養教諭と教科担任が嶺南中学校の給食には地元で採れた新鮮な野菜が多く使われていることを説明した後、生徒たちは、給食に地元の野菜を使用することの利点を班ごとに話し合い、発表しました。教室の内外にある掲示資料や書籍を使った調べ学習を踏まえて活発な意見交換を行いました。生産者・給食提供者・消費者のそれぞれの立場について学び、これからの農業のあり方や消費者としての考え方を学習する良い機会となりました。

上記公開授業の他に、複数の教科にわたって食に関する6つの授業が展開されました。いずれも学級担任または教科担当による授業で、食に関する指導が学校教育全体で実施されている好事例となっています。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください