ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 地震・津波対策 > 地震の揺れや津波に備える > 建築物の耐震化 > 住宅の液状化被害にそなえて

更新日:令和7(2025)年5月28日

ページ番号:27740

住宅の液状化被害にそなえて

目次

- 1 建築物の液状化対策講習会 資料

- 2 液状化による住宅の被害

- 3 液状化にそなえて

- 4 液状化対策についての相談先

- 5 液状化対策の関連リンク先

- 6 Q&A(液状化被害を受けた場合)

- 関連リンク(液状化現象)

1 建築物の液状化対策講習会 資料

本県が過年度に開催した液状化対策講習会の資料を、3ページに分けて掲載しております。

※ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。

講習会資料を掲載しているページ(リンク)

建築物の液状化対策講習会 資料その1

1 発生原因

2 発生事例

建築物の液状化対策講習会 資料その2

3 対策方法(1)

4 対策方法(2)

建築物の液状化対策講習会 資料その3

5 対策方法(3)

6 対策方法(4)

2 液状化による住宅の被害

地盤が液状化すると、地耐力の低下、地盤の沈下、噴砂、局部的な陥没などが起こります。その結果、建物の傾斜や次のような局部破壊などを生じます。

- 基礎の破壊

- 建物と基礎との遊離

- 壁・柱・はり・屋根などの移動、傾斜、変形

- 内・外装材の落下

- 1階床の浮き沈みによる破壊

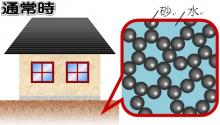

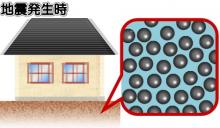

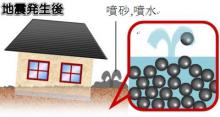

液状化被害のイメージ図

粒子同士がバランスをとってかみ合い、建物の重さを支えている。

強い振動で粒子間のバランスが崩れ、水と混ざって液状化し、ドロドロの状態となる。

液状化した地盤は建物の重さが加わり、粒子と水を噴き出し、地盤が沈下する。

東日本大震災では、建物本体の被害は少なかったようですが、建物の傾斜、全体沈下などの被害や敷地内の噴砂・傾斜などの被害がありました。

3 液状化にそなえて

戸建て住宅など比較的小規模な建物に有効な液状化対策として、

(1)地盤が液状化しにくいように地盤改良する。

(2)杭基礎とする。

(3)被害を受けにくいような建築物にする。

といった対策が考えられます。

(1)地盤改良の主な工法

- 締め固めた砂杭、又は振動、衝撃等で密度を大きくすることにより地盤強度を上げる締め固め工法

- 地盤内に透水性の非常によい砕石等のパイルの打設、ポリエチレン又はポリプロピレン製の円筒形ドレーン等を設置することによって、過剰間隙水圧の消散を早める過剰水圧消散工法

- 地盤内にセメント等の安定剤を攪拌混合し、地盤を固結させる固結工法

- 砕石などのような液状化しない材料で地盤を置き換える置換工法

- 盛土等によるプレロードで地盤を過圧密状態にして地盤強度を大きくするプレロード工法

などの工法がありますが、このほかにも様々な工法が提案されています。どの工法を採用するかは、地盤の状況、敷地の状況、経済性などを勘案して決定することになります。

なお、広範囲の液状化や地震の震源の位置、規模等が想定と異なる場合は、地盤改良を行っても被害が起こることがありますが、その被害は軽減されると考えられます。

(2)杭基礎

鉄筋コンクリート製杭又は鋼製杭(羽根付き等)を支持層に貫入させる工法です。

埋立地のように支持層が深い場合は杭の長さが何十メートルとなるので経済性の面から採用することは難しいと考えられます。

杭基礎とする場合は液状化による地盤の水平抵抗の低減を行い、液状化時の杭の構造安全性の検討を要します。

(3)建築物に施す対策・工法

地盤改良や杭基礎が採用できない場合は、建築物本体の被害の軽減を図るために次のような工法があります。

○建築物全体をバランスのよい形状とする。

建築物全体の平面形や立面形を単純にし、壁をバランスよく配置する。

凹凸の多い建築物は、地震に対し弱くなります。また、荷重が偏っていると不同沈下の原因となります。

○鉄筋コンクリート造の基礎を一体化するよう配置する。

建築物の外周及び間仕切壁などの下部に、全体が連続して一体化するよう、基礎を配置することが必要です。

べた基礎とすることも液状化後の傾斜や沈下を補修しやすくする上で有効な方法ですが、基礎そのものの自重が大きくなるので、その採用には十分な配慮が必要です。

○基礎にハンチを設ける。

基礎の隅角部、交点にハンチを設けます。

○基礎下の水処理を行う。

基礎底面及び基礎の周りは、透水性のよい材料で十分突き固め、水の通りをよくしておきます。

○屋根などの重量を軽くする。

なお、被害を受けにくいような建築物にしても、液状化した場合は、建築物全体が沈下することがあります。

液状化対策はまだ研究途上のものもあり、戸建て住宅に対する安価で有効な方法については今後の研究課題です。

液状化対策の方法のうち、何が有効かはそれぞれの建築物の形状や地盤の性状により異なりますので、地盤調査結果などを踏まえ、また、敷地周辺の状況にも配慮し、専門家の意見を聞いて効果の高い方法を検討することになります。

4 液状化対策についての相談先

戸建て住宅などの具体的な液状化対策についての相談は、千葉県建築設計6団体で扱っています。

| 団体名 |

連絡先 |

ホームページ |

|---|---|---|

| 公益社団法人千葉県建築士事務所協会 |

電話:043-224-1640 ファックス:043-225-2066 |

http://www.chiba-jk.or.jp/ |

| 一般社団法人千葉県建築士会 |

電話:043-202-2100 ファックス:043-202-2101 |

http://chiba-kenchikushikai.com/ |

| 公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部千葉地域会 |

電話:043-225-7881 ファックス:043-227-7867 |

http://www.chiba-kentikuka.jp/ |

| 一般社団法人日本建築構造技術者協会関東甲信越支部JSCA・千葉 |

電話:050-3332-3131 ファックス:047-466-7127 |

https://www.jscachiba.com/ |

| 一般社団法人千葉県設備設計事務所協会 |

電話:043-227-6531 ファックス:043-221-1898 |

http://setsuji-chiba.org/ |

| 一般社団法人日本建築学会関東支部千葉支所 |

電話:090-9205-8031 ファックス:043-227-7867(JIA千葉内) |

http://kanto.aij.or.jp/branch-office/branch-chiba |

5 液状化対策の関連リンク先

液状化現象について

液状化現象について、以下のページでも説明されています。

また、以下のページでは、液状化現象をアニメーションや実験で、過去の被害状況を映像で紹介しています。

液状化被害で傾斜した住宅の補修方法について

一般社団法人日本建築構造技術者協会関東甲信越支部JSCA・千葉で、「液状化による傾斜住宅の補修方法(PDF 約1.7MB)」の資料が公開されています。

液状化しやすさ・危険度マップ、揺れやすさマップについて

千葉県では、「液状化しやすさ・危険度マップ」、「揺れやすさマップ」を「ちば地震被害想定のホームページ![]() 」に掲載しています。

」に掲載しています。

概要については、以下のリンク先のページをご覧ください。

住宅の液状化について

一般財団法人日本建築防災協会にて住まいの液状化被害と備え![]() という要点をまとめたパンフレットが公開されています。

という要点をまとめたパンフレットが公開されています。

6 Q&A(液状化被害を受けた場合)

Q1:もう一度液状化することはないか。

A1:これまでは一般的に一度閉め固まっているので、液状化が起きる前より液状化する可能性は低くなると言われていましたが、ニュージーランド地震の例や九十九里地方の今回の被害例をみてみますと再度液状化する可能性はあると考えられます。

Q2:液状化で傾いた建物を復旧する場合、地耐力は大丈夫か。

A2:一般的には、水が噴き出したことにより砂が締まると言われていますが、液状化により砂の粒子の結合が壊れるので強度が上がらないと考えられます。そのため、補修にあたってはあらかじめ平板載荷試験等を実施することが望ましいと考えます。

Q3:今すぐ復旧工事を行っても大丈夫か。

A3:場所によっては、数が月後に数cmから数十cm沈下することがありますので、沈下の状況を十分に観察する必要があると考えられます。

Q4:補修工事の見積もりをもらったが、適正な価格か判断できないが。

A4:見積もりは1社だけでなく、数社からとって比較することが大切です。また、工事項目や単価等の見積もり内容を信頼の置ける建築士等に確認してもらうこともよい方法と考えます。

Q5:液状化被害にあった建築物を復旧する場合に建築確認申請は必要か。

A5:通常は不要です。ただし、新しい敷地に移転する場合や敷地内で曳き家する場合は建築確認申請が必要です。また、建築基準法第6条第1項第一号及び第二号に該当する建築物の屋根、外壁等の過半の修繕も併せて行う場合は建築確認申請が必要です。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください