ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 県立病院・県内医療機関 > 千葉県病院局 > 千葉県立病院医療安全管理について > 令和6年度分報告 > 県立病院における医療安全の取組について(令和6年度 包括公表)

![]()

更新日:令和7(2025)年7月25日

ページ番号:788611

県立病院における医療安全の取組について(令和6年度 包括公表)

発表日:令和7年7月25日

病院局経営管理課

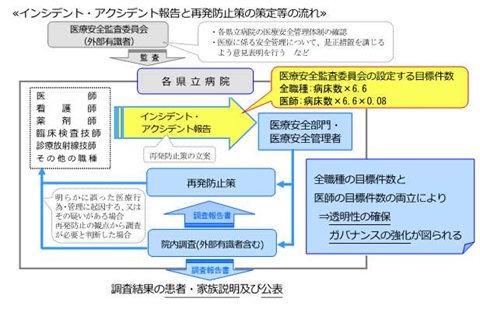

病院局では、医療の透明性と県民の医療に対する信頼の一層の向上を図るため、外部有識者で構成する医療安全監査委員会を設置し、各県立病院の医療安全監査を実施するとともに、インシデント・アクシデント報告の充実についての指導、助言を受けるなど、医療安全管理体制の確保に取り組んでいます。

この度、「県立病院におけるインシデント・アクシデント公表基準」に基づき、令和6年度の包括公表を実施するとともに、医療安全の取組についてお知らせします。

※「県立病院におけるインシデント・アクシデント公表基準」(PDF:132.6KB)

千葉県立病院におけるインシデント・アクシデントの公表に関して公表の内容や公表の基準などについて掲載されています。

1 千葉県病院局の医療安全管理体制

各県立病院:医療安全管理委員会

医療安全管理部門(部門長:原則として副病院長又は医療局長)

病院局:医療安全対策会議

各県立病院の医療安全管理部門長、医療安全管理者、病院局経営管理課で構成

医療安全監査委員会

特定機能病院(※)に準じて、監査委員会を設置

※特定機能病院 高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大臣が個別に指定

2 令和6年度 医療安全監査委員会の概要

(1) 医療安全監査の実施

平成28年度から各県立病院の監査を実施し、医療安全管理体制の確認を行っており、令和6年度は9月5日に循環器病センター、令和7年1月30日に総合救急災害医療センターの監査を実施しました。

主な監査項目は、1.医療安全管理体制の確立、2.医療安全管理活動、3.患者の権利保障の取組、4.高難度新規医療技術導入のプロセス、5.事故防止の実際、6.感染対策の実施状況、7.薬剤管理の実際、であり、医療安全に係る会議の開催状況の確認や、病院幹部、現場の医療従事者からのヒアリング等を通して、医療安全管理体制の状況を確認し、専門の見地から、課題について指摘、助言等をいただきました。

(2) 医療安全監査委員会

医療安全監査委員会は監査委員、各病院長及び病院局経営管理課等が参加する会議を年3回開催し、各病院から監査での指摘事項の改善状況等の報告等を行い、着実に改善を図ることとしています。

令和6年度は、前年度に監査を受けたこども病院、がんセンターの改善経過報告書を医療安全監査委員会に提出し、改善状況を報告しました。

千葉県病院局医療安全監査委員会委員名簿 (敬称略)令和7年3月31日現在

| 委員氏名 | 役職等 |

|---|---|

| 長尾 能雅(会長) | 名古屋大学医学部附属病院 副病院長 患者安全推進部 教授 |

| 五十嵐 昭子 |

NPO法人 支えあう会「α」理事長 |

| 大久保 佳織 |

鈴木牧子法律事務所(弁護士) |

| 太田 豊 | 公益社団法人 千葉県医師会 理事 太田耳鼻咽喉科医院 院長 |

| 隈本 邦彦 |

学校法人江戸川学園 江戸川大学メディアコミュニケーション学部 特任教授 |

| 真田 範行 |

真田・中間・谷中綜合法律事務所(弁護士) 千葉県コンプライアンス委員会 会長 |

| 豊田 郁子 |

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院医療安全対策室 医療対話推進者、患者・家族と医療をつなぐNPO法人架け橋 理事長 |

3 令和6年度の医療安全向上に向けた取組の状況

(1) インシデント・アクシデント報告

報告の目的

県立病院では、医療の透明性と県民の医療に対する信頼の一層の向上を図るため、職員に対し各病院内で発生したインシデント及びアクシデントの積極的な報告を求めています。

職員が積極的に報告を行うこととしており、職員個人の責任追及ではなく、発生した事象を的確に把握し、再発防止策を講じることにより、医療事故の防止、医療安全の確保に取組むこととしています。

報告件数の目標設定

各病院の医療の透明性の確保とガバナンスの強化を図るため、報告件数の目標を全職種の報告件数については病床数の6.6倍、医師については、病床数の6.6倍の8%と定めて、積極的な報告を求めています。

この目標は、医療現場で起きている重大な問題の多くを把握するためには、一定の報告数が必要であるという医療安全監査委員会の意見を受けて設定しています。

(2) インシデント・アクシデントの定義と患者影響度分類

インシデント・アクシデントは疾病そのものではなく、医療(療養)の提供過程を通じて患者が死亡若しくは心身に傷害が発生した又はその恐れのあった事象をいい、 医療行為や管理上の過失の有無を問いません。合併症、医薬品による副作用や医療機器・材料による不具合を含みます。

県立病院における医療の提供過程で発生したインシデント・アクシデントは、その影響度レベルに応じて「0」から「5」まで7段階に分類しています。

アクシデント

| レベル | 継続性 | 傷害の程度 | 障害の内容 |

|---|---|---|---|

| 5 | 死亡 | 死亡 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く) |

| 4 | 永続的 | 軽度から高度 | 永続的な障害や後遺症が残った(残る可能性も含む) |

| 3b | 一過性 | 高度 | 人工呼吸器の装着、手術のほか、入院を必要とするような濃厚な処置や治療を要した |

インシデント

| レベル | 継続性 | 傷害の程度 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 3a | 一過性 | 中等度 | 消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与のほか、入院を必要としない簡単な処置や治療を要した |

| 2 | 一過性 | 軽度 | 患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じたが、 処置や治療は行わなかった |

| 1 | なし | - | 患者に医療は提供されたが、実害はなかった |

| 0 | - | - | エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった |

※「国立大学附属病院医療安全管理協議会」作成のインシデント影響度分類を参考に整理

(3) 令和6年度のインシデント・アクシデント報告件数

影響度レベル別報告件数 [表1] [表2]

影響度レベル3a以下のインシデント報告は12,404件(99.3%)3b以上のアクシデント報告は92件(0.7%)、総計12,496件でした。

[表1] 令和6年度 インシデント報告件数(令和6年4月から令和7年3月)

| 病院名 | レベル0 | レベル1 | レベル2 | レベル3a | インシデント計 |

|---|---|---|---|---|---|

| がんセンター (450床) | 1,148 | 1,054 | 1,037 | 430 | 3,669 |

| 総合救急災害医療センター (150床) |

767 | 1,023 | 803 | 202 | 2,795 |

| こども病院 (218床) | 673 | 1,084 | 590 | 150 | 2,497 |

| 循環器病センター(220床) | 328 | 613 | 550 | 133 | 1,624 |

| 佐原病院 (199床) | 687 | 639 | 406 | 87 | 1,819 |

| 合計 | 3,603 | 4,413 | 3,386 | 1,002 | 12,404 |

| 総計に対する割合 | 28.8% | 35.3% | 27.1% | 8.0% | 99.3% |

| 病院名 | レベル3b | レベル4 | レベル5 | アクシデント計 |

|---|---|---|---|---|

| がんセンター (450床) | 33 | 3 | 3 | 39 |

| 総合救急災害医療センター (150床) | 14 | 0 | 1 | 15 |

| こども病院 (218床) | 3 | 1 | 0 | 4 |

| 循環器病センター (220床) | 15 | 5 | 2 | 22 |

| 佐原病院 (199床) | 8 | 0 | (1) 4 | 12 |

| 合計 | 73 | 9 | (1) 10 | 92 |

| 総計に対する割合 | 0.6% | 0.1% | 0.1% | 0.7% |

※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0にならないことがある。

※括弧内は医療事故調査・支援センターに医療法第6条の10に該当する医療事故として届け出た件数

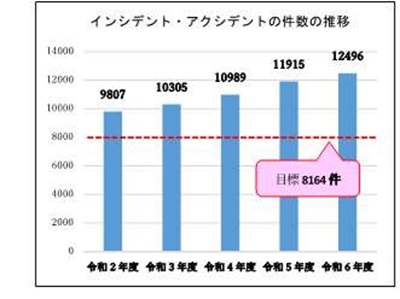

(4) 総報告数と医師の報告数とその推移

令和6年度の全職種の総報告数は12,496件であり、目標の8,164件を上回ったものの、医師の報告数は563件となり、目標の653件を下回る結果となりました。

全職種の目標数 1,237床×6.6=8,164件

医師の目標数 1,237床×6.6×0.08=653件

(5) 事由別報告状況 [表3]

インシデント報告を事由別にみると、「療養上の世話」に関するものが3,407件でインシデント報告全体の27.5%と最も多く、次いで「薬剤」に関するものが3,219件で全体の26%となっています。

一方、アクシデント報告を事由別にみると、「治療・処置」に関するものが63件でアクシデント全体の68.5%となっています。

[表3] 令和6年度 事由別 報告件数(令和6年4月から令和7年3月)

| 概要 | 具体例 | インシデント [件数] |

インシデント |

アクシデント [件数] |

アクシデント [%] |

|---|---|---|---|---|---|

| 薬剤 | 内服忘れ、量・日時間違い等 | 3,219 | 26.0 | 4 | 4.3 |

| 療養上の世話 | 転倒、禁食指示忘れ、テープによる表皮剥離 | 3,407 | 27.5 | 10 | 10.9 |

| ドレーン・チューブ | ドレーンや胃管などの自己抜去 | 1,682 | 13.6 | 3 | 3.3 |

| 検査 | オーダーの部位漏れ、検査条件の不適 | 1,286 | 10.4 | 6 | 6.5 |

| 治療・処置 | 手術・処置の合併症 | 652 | 5.3 | 63 | 68.5 |

| 医療機器等 | 医療機器の不具合、設定間違え | 518 | 4.2 | 2 | 2.2 |

| 輸血 | 投与速度の調整ミス、実施記録忘れ | 192 | 1.5 | 0 | 0 |

| その他 | 書類の渡し忘れ、分類不能 | 1,448 | 11.7 | 4 | 4.3 |

| 合計 | - | 12,404 | 100 | 92 | 100 |

※事由区分は、日本医療機能評価機構の「医療事故情報収集等事業」の分類を参考に整理

※割合については、小数点第2位を四捨五入したものであり、合計が100.0 にならないことがある。

(6) 病院局全体の医療安全の取組状況

各病院への監査で、患者確認の徹底の重要性が指摘されていることから、令和6年度は、病院局全体の取組として11月を患者誤認防止月間とし、職員や患者に対する啓発を行うとともに、職員向けの研修会等を開催し患者確認手順の認知度向上を図りました。今年度も継続して患者確認の徹底に取り組んでいます。

県立病院で発生したアクシデントについて、県立5病院の医療安全管理部門の長等で構成する、医療安全対策会議で事例の共有を図るとともに再発防止等についての検討を行っています。

(7) 各病院の医療安全の取組状況

インシデント・アクシデント報告件数の増加に向けた取組

- 報告件数の少ない部門等を対象とした報告制度についての説明会を実施し、報告件数が多かった部門を表彰しています。

- 未然防止できた事例や、体制の見直し、改善につながった事例等を「good job」などとして表彰するとともに、各病院で周知しています。

再発防止の取組

- 患者確認について、研修や啓発を行うとともに、インシデント報告の分析や院内の遵守状況の直接確認を行い、佐原病院では、令和6年度の患者確認に関するインシデントの件数が、上半期に対して下半期は減少しました。

医療の質管理・向上の取組

- アクシデントの発生後、速やかに医療安全管理委員会を開催。さらに専門的な検討を要する事例等については、各種カンファレンス等を開催し、事例の内容、再発防止策を院内で共有することとしています。

- がんセンターでは、血糖管理に関するアクシデントを受け、血糖検査を強化し、血糖異常がある場合は糖尿病チームが介入する体制のほか、低血糖・高血糖への対応マニュアルを整備しました。

- 総合救急災害医療センターでは、転倒・転落アセスメント評価マニュアルの見直しを行い、電子カルテの表示やカラーバンドの導入により、転倒・転落リスクの高い患者を共通認識できる仕組み作りを行いました。

- こども病院では、患者・家族参加型の患者誤認防止の取組として、Webアンケートを実施し、遵守率の向上に取り組むこととしました。

- 循環器病センターでは、患者確認について、患者参加のポスターの内容と掲示場所を定期的に更新して、患者誤認防止に取り組んでいます。

(8) 医療事故の件数

医療法第6条の10の医療事故に該当する件数は1件でした。なお、本件につきましては、現在、院内医療事故調査委員会を設置し、原因究明、再発防止策の検討を実施中です。

※医療法6条の10に該当する医療事故とは、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」

令和6年度のアクシデントと医療事故、調査委員会開催件数([表2]の内訳)

アクシデント 92件

- レベル5の10件のうち、医療法第6条の10に該当する医療事故と判断して医療事故調査委員会を開催 1件(調査中)

- 再発防止の観点から医療安全調査委員会を開催(医療事故以外) 2件(調査中)

- 上記以外の89件については、各病院内で再発防止策を策定

4 アクシデントに対する調査の実施状況について(包括公表)

県立病院では、アクシデントが発生し、医療法第6条の10の医療事故に該当すると判断した場合や、明らかに誤った医療行為又は管理に起因する、又はその疑いが否定できないと判断した場合、その他、再発防止等の観点から調査が必要と判断した場合は、調査委員会を設置して調査することとしています。

このうち明らかに誤った医療行為又は管理に起因するもの以外の事案について、毎年1回、包括的に公表しています。(明らかに誤った医療行為又は管理に起因する事案で、公表の同意が得られたものは、随時「個別公表」することとしています。)

調査報告書がまとまり、家族説明が終了した事案は、以下のとおりです。

(1) 公表同意を得られた事案(明らかに誤った医療行為又は管理に起因するもの以外の事案)

| 病院名、発生年月日 | 概要 | 調査結果 |

|---|---|---|

| がんセンター

令和元年9月 発生 令和3年7月 家族説明 令和6年7月 家族説明

※医療事故・調査支援 センター報告案件 |

【肺癌術直後の出血による死亡事案】 70代 男性 左下葉肺癌に対して開胸下右肺下葉切除、リンパ節郭清術を行った。麻酔覚醒時(抜管時)に大量の出血があり、急激に血圧が低下し、心停止となった。 出血源を術中に切離した下肺静脈断端と考え、緊急再開胸し、他院の応援のもと、経皮的心肺補助装置(PCPS)を使用のうえ止血し、自己心拍は再開した。 その後、PCPSの使用継続と集中治療のため、前述の他院に転院したものの、胸腔内の再出血、凝固異常、消化管出血を来たし、死亡した事案。 |

死因は、肺癌術直後に生じた右下肺静脈切離断端からの大量出血と考えられた。 術前の手術についてのインフォームドコンセントは適切に行われたが、胸腔鏡下手術の説明文書を一部修正して開胸手術の説明を行っていたことは改善の余地がある。 下肺静脈の切離について、シーリング切離した位置は妥当、自動縫合器の使用方法は適切だった。 シーリング切離後に出血は見られなかったことから、追加縫合を行わなかったことは標準的だが、切離ラインを見て、追加縫合する選択肢もあった。 シーリング切離において両側2列のステイプルを使用したことは妥当だが、心房に近いところでは、両側3列のステイプルを使用する選択肢もあった。 抜管直後の出血から開胸止血術開始までの対応は十分標準的だった。 断端部からの大量出血が原因と考えられる状況で止血操作を行うための経皮的心肺補助装置導入の判断、自己心拍を維持するためのPCPSの継続と集中管理目的のための転院は妥当だった。

「医療事故調査報告書」には、事例概要、原因を明らかにするための調査結果、再発防止策などの内容が掲載されています。 |

(2) 公表同意を得られなかった事案

調査委員会を設置し、報告書を作成して家族説明を行ったものの、すべての項目で公表同意が得られなかった事案は2件でした。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください