ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 災害ボランティア > 多様な主体による災害ボランティア活動の推進体制について

更新日:令和7(2025)年8月6日

ページ番号:786419

多様な主体による災害ボランティア活動の推進体制について

多様な主体による災害ボランティア活動の推進

大規模災害の発生時には、行政が全ての被災者支援を行うことは難しいため、一般ボランティアのほか、専門的なスキルやノウハウを持つ災害ボランティア団体や企業等、多様な主体と連携・協力していくことが重要となっています。

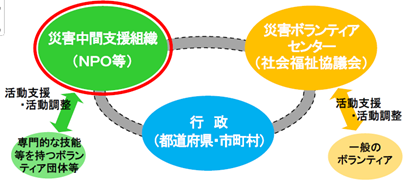

被災者支援における三者連携体制

災害ボランティアセンター

災害時には、市町村社会福祉協議会が運営する「市町村災害ボランティアセンター」が、一般ボランティアの受入登録・派遣等を行います。

また、大規模災害時には、県が設置し「千葉県災害ボランティアセンター連絡会(※)」が運営する「千葉県災害ボランティアセンター」が、先遣隊・支援隊の被災地への派遣等、「市町村災害ボランティアセンター」の後方支援を行います。

(※)県内で防災・被災者支援活動を行う16団体を主な構成員とし、千葉県社会福祉協議会及び日本赤十字社千葉県支部が事務局を担います。

災害中間支援組織

災害発生時に、多様な主体がそれぞれの専門性や特長を生かして効果的に活動できるよう、多様な主体の活動調整や情報共有を「災害中間支援組織」が担っています。

千葉県では、令和元年房総半島台風等での災害ボランティア活動を契機に、有志により令和3年に結成された「災害支援ネットワークちば(CVOAD)」が、県域の災害中間支援組織として活動しています。

三者連携訓練(コア会議運営訓練)の様子

写真提供:全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

三者連携推進の取組

三者連携による被災者支援が災害時に有効に機能するためには、平時から顔の見える関係作りや連携方法を確認しておくことが必要です。このため千葉県では、令和6年度からCVOADと共同で「災害ボランティア地域ミーティング」を開催し、各地域(市町村域)における三者連携体制の構築を目指しています。

災害ボランティア地域ミーティング事業(内閣府「官民連携による被災者支援体制整備」モデル事業)

各地域において被災者支援の主体(市町村、市町村社会福祉協議会、地域の市民活動支援団体等)が集まり、地域の支援リソースを確認し、役割分担や発災時における連携のあり方について、意識の共有・検討を行います。

(令和6年度)

グループワークでは、具体的なシチュエーションが記載された課題シートをもとに、市町村、市町村社会福祉協議会、地域の市民活動支援団体等のセクターごとに、発災時を想定した対応方法について検討を行いました。

- 海匝・山武地域…令和6年10月9日 山武合同庁舎

- 安房・君津地域+市原市…令和6年10月17日 東京ベイプラザホテル

- 印旛・香取地域…令和6年10月29日 成田国際文化会館

- 長生・夷隅地域…令和7年2月13日 シーサイドオーツカ

- 東葛地域…令和7年2月19日 BeARIKA

-

葛南地域…令和7年2月20日 TKP千葉駅東口ビジネスセンター

令和6年度災害ボランティア地域ミーティング(海匝・山武地域)の様子

(令和7年度)

過去の大規模災害における被災者支援においては、支援の漏れやムラが問題となったことを踏まえ、今年度は、ボランティアの活動調整の場となる情報共有会議(オンライン)を模擬的に実施し、関係者への情報発信と情報共有の重要性を実践形式で学びます。

- 山武地域…令和7年6月17日 山武合同庁舎

- 安房地域…令和7年7月1日 館山市菜の花ホール

- 君津地域+市原市…令和7年7月2日 東京ベイプラザホテル

- 夷隅地域…令和7年7月3日 夷隅合同庁舎

- 海匝地域…令和7年7月7日 海匝合同庁舎

- 長生地域…令和7年7月9日 シーサイドオーツカ

- 葛南地域+千葉市、東葛飾地域、印旛地域、香取地域は、令和8年1月~2月開催予定

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください