ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年9月19日

ページ番号:82

県内水道の統合・広域連携の推進

目次

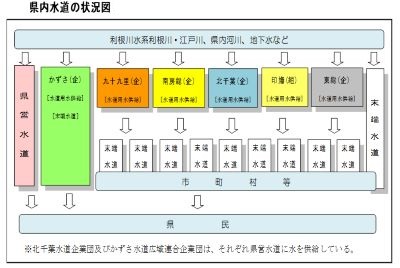

1.県内水道の現状

- 県内の水道事業体は、設立経緯や水源の多くを利根川に依存しているという地理的要因などから小規模な事業体も多く、経営は厳しい状況です。

- さらに以下のような課題に直面しています。

- 人口減少による給水量・料金収入の減少

- 物価上昇等による運営費用の増加

- 老朽化が進んだ施設・設備の更新や耐震性を欠く施設の更新

- 施設・設備の更新を担う技術職員の不足

- こうした課題すべてを単独の事業体で解決することは困難です。

- 将来にわたる安定給水を維持していくため、各水道事業体は、それぞれの実情に応じて、水道事業体の経営基盤を強化する統合・広域連携の取組が求められています。

県内水道事業体の一覧(「千葉県の水道」から抜粋)

2.水道事業体の統合・広域連携

水道事業は主に市町村や市町村で構成する一部事務組合が経営しており、小規模で経営基盤が脆弱な事業者が多いことから、施設や経営の効率化・基盤強化を図る統合・広域連携の推進が重要です。料金収入の安定化やサービス水準等の格差是正、人材・資金・施設の経営資源の効率的な活用、災害・事故等の緊急時対応力強化等の大きな効果が期待されます。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 事業統合 |

(水道法の事業認可、組織、料金体系、管理が一体化されている。) |

| 経営の一体化 |

(組織、管理が一体化されている。事業認可及び料金体系は異なる。) |

| 管理の一体化 |

|

| 施設の共同化 |

|

| その他 |

|

3.取組方針と国・県による支援措置

(1)国の取組方針

- 国では人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、水道法を改正し、基本的な方針を示しました。(令和元年10月1日施行)

- また、平成31年1月25日付け総務省自治財政局長及び厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官からの通知において、各都道府県に対し、水道広域化推進プランを策定し、市町村等の水道事業の広域化の取組を推進するよう要請しました。

(2)県の取組方針

- 水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画(千葉県版水道ビジョン)

県では、人口減少が見込まれる中、引き続き県民に安定して水を届けるため、将来における県内水道の理想像を掲げ、それを実現するための当面10年間の取組(各事業体における取組と統合・広域連携による運営基盤強化の方向性)を提示した基本計画(千葉県版水道ビジョン)を令和元年9月に策定しました。

水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画(千葉県版水道ビジョン)

(参考)水道事業基盤強化に係る千葉県基本計画(千葉県版水道ビジョン)(素案)に関する意見募集結果について

- 千葉県水道広域化推進プランの策定

国からの要請を受け、県内の各地域で統合・広域連携に係る検討をしていくため、令和5年3月に「千葉県水道広域化推進プラン」を策定しました。

- これまでの取組方針

県内水道の統合・広域化の当面の考え方(平成22年3月)(PDF:110.2KB)

九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合の考え方(平成22年3月)(PDF:108.3KB)

県内水道の統合・広域化の進め方(取組方針)(平成27年9月)(PDF:104.4KB)

(3)支援措置

県では末端給水事業体の統合に係る検討に対し、人的支援として統合・広域連携に係る研究会等の事務局を担う事業体への職員派遣、財政的支援として統合・広域連携の調査対象に要する経費への補助などを行っています。

また、国の財政支援策として、地方公共団体等が行う水道施設等の耐震化や老朽化対策ほか、水道事業の広域連携の取組を支援し、水道の基盤を強化することを目的とした「社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)」があります。

4.取組の進捗状況

水道用水供給事業体の統合について

- 県ではリーディングケースとして九十九里地域・南房総地域の用水供給事業体と県営水道の統合に取り組んでいます。

九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合について

九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合協議会

末端給水事業体の統合について

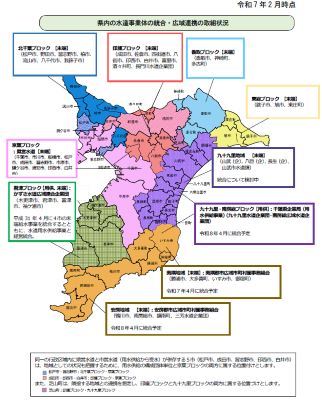

- 千葉県版水道ビジョンで設定した8ブロックのうち、平成31年4月に統合した君津ブロックを除く7ブロックにおいて、令和5年3月に策定した「千葉県水道広域化推進プラン」の広域化に係る推進方針等に基づき、統合・広域連携の検討を進めています。

君津ブロック【君津地域の水道事業の統合広域化について(県ホームページ)】【かずさ水道広域連合企業団![]() 】

】

南房総ブロック・夷隅地域【夷隅郡市広域市町村圏事務組合![]() 】

】

5.よくある質問

水道事業における用水供給事業と末端給水事業は、どう違うのですか。

【回答】 末端給水事業は、各家庭などの需要者まで水を届ける、いわば小売業であり、用水供給事業は河川や湖沼、井戸などから取水し、浄水場で飲める水へ浄水処理をして末端給水事業者へ供給する、いわば卸売業です。

近年の給水量はどうなっているのですか。

【回答】 令和4年度の千葉県全体の給水量は634,837千立方メートルであり、5年前の平成29年度の給水量643,890千立法メートルと比べ、1.4%減少しています。

近年の料金収入はどうなっているのですか。

【回答】 令和4年度の千葉県全体の料金収入(=給水収益)は147,642百万円であり、5年前の平成29年度の料金収入の151,189百万円と比べ、2.3%減少しています。

施設の老朽化はどれぐらい進んでいるのですか。

【回答】 高度経済成長期に集中的に整備した施設の老朽化が進んでおり、法定耐用年数を経過している割合は、令和4年度では管路が30.0%、浄水場の建物等が3.4%、電気・機械などの設備が47.7%となっており、破損や故障等による断水リスク等が増加しています。

耐震化率はどうなっているのですか。

【回答】 施設等の耐震化率について、令和4年度の基幹管路の耐震適合率は5年前の平成29年度と比較して、6.7ポイント増加し62.3%、浄水場の耐震化率は6.4ポイント増加し42.4%、配水池の耐震化率は2.8ポイント増加し55.6%となっています。基幹管路の耐震適合率については、全国平均と比べて県全体では平均以上ですが、耐震化が進んでいない事業体も見受けられます。

(参考)水道カルテ![]() (国土交通省ホームページ)

(国土交通省ホームページ)

| 区分 | 令和4年度 | 平成29年度 | 増減 |

|---|---|---|---|

| 基幹管路の耐震適合率 | 62.3% | 55.6% | +6.7ポイント |

| 浄水施設の耐震化率 | 42.4% | 36.0% | +6.4ポイント |

| 配水池の耐震化率 | 55.6% | 52.8% | +2.8ポイント |

(注釈)

- 基幹管路:導水管・送水管及び配水本管(給水分岐のないもの)のこと。

- 耐震適合率:管路の総延長に対する耐震適合性のある管路延長の割合を示す指標。

近年の技術職員数はどうなっているのですか。

【回答】千葉県企業局を除く、令和4年度の千葉県内の上水道及び水道用水供給事業の全体の職員数は1,097名であり、うち技術職員数は480名で減少傾向にあり、特に小規模の事業体では技術職員の確保が困難になっている状況です。

近年の収支状況はどうなっているのですか。

【回答】 令和4年度の収益的収入は186,495,734千円であり、5年前と比較して4,220,575千円減少しているのに対し、令和4年度の収益的支出は175,188,292千円であり、5年前と比較して13,684,846千円増加しており、収支状況は悪化しています。

水道事業体の統合・広域連携とはどのような取り組みですか。

【回答】水道事業者間の連携の取り組みで、事業統合、経営の一体化、管理の一体化や施設の共同化など様々な形態があります。

(参考)広域連携の推進![]() (国土交通省ホームページ)

(国土交通省ホームページ)

統合・広域連携で課題は解決するのですか。

【回答】水道事業者間の利害関係の調整を行う必要がありますが、運営に必要な人材の確保や施設の効率的な運用、経営面でのスケールメリットの創出等が可能となり、水道事業体が直面する課題の一体的な解決に有効な手段の一つです。

統合した場合、水道料金はどうなりますか。

【回答】老朽化対策や耐震化の促進による施設設備や近年の電気代や薬品代など物価上昇の影響により多額の費用が必要となり、統合に伴う財政措置などで、統合しない場合に比べて水道料金の上昇抑制効果が見込まれますが、統合協議の際、健全経営を維持できる水道料金の水準について、十分に議論する必要があります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(PDF:78.3KB)

(PDF:78.3KB) (PDF:345.6KB)

(PDF:345.6KB)