ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 3R(スリーアール) > ちばエコスタイル > ちば食品ロス削減エコスタイル

更新日:令和8(2026)年1月8日

ページ番号:15537

ちば食品ロス削減エコスタイル

ちば食品ロス削減エコスタイルとは?

ちば食品ロス削減エコスタイルキャラクター「ノコサーヌ」

「ちば食品ロス削減エコスタイル」とは、食品ロスの削減のため、身の回りでできることを実践するライフスタイルのことです。

皆さんも、食品ロスを削減するために「誰でも、すぐに、簡単に」取り組めることから始めてみませんか?

1.食品ロスとは?

2.食品ロスを削減するためにできること

・(1)消費者の方へ

・(2)事業者の方へ

3.ちば食品ロス削減パートナー

4.飲食店向け 食品ロス削減動画(千葉県公式セミナーチャンネル)

5.その他

1.食品ロスとは?

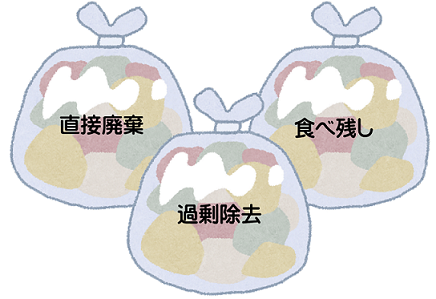

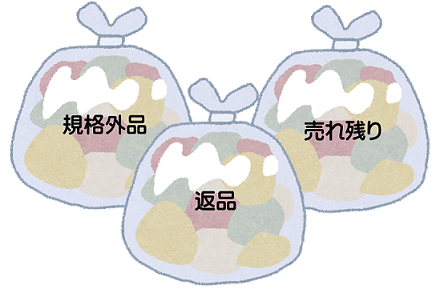

食品廃棄物のうち、本来食べられるにも関わらず捨てられているものが「食品ロス」です。

例えば、売れ残りや食べ残し、調理をする際に過剰に皮などを取ることで発生します。

日本国内では年間約464万トン、千葉県内では年間約23.6万トンが食品ロスになっていると推計されています(令和5年度)。

また、国民一人当たりの食品ロス量は一日に約102グラムと試算されていて、これはおにぎり約1個分のご飯の量に近い量です。

食品ロスの発生状況

家庭系ごみ 233万トン

事業系ごみ 231万トン

『日本の食品ロスの状況(令和5年度)』(農林水産省HP)

2.食品ロスを削減するためにできること

(1)消費者の方へ

消費者の立場からできること

外食をするときは・・・

小盛やハーフサイズなど

適量を注文

注文した料理を

完食

- 小盛やハーフサイズなども利用し、ちょうどいい量を注文しましょう。

- 注文した料理は食べきりましょう。

買い物のときは・・・

家にある食材を確認して

買いすぎない

「バラ売り」や「少量パック」などを

上手に活用

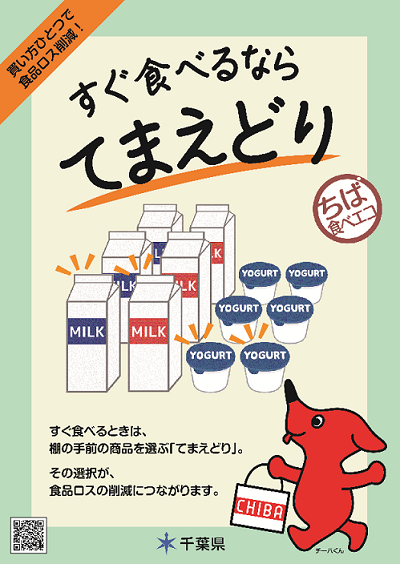

購入後すぐに食べるときは、

棚の手前から(てまえどり)

- 家にある食材を確認して買いすぎないようにしましょう。

- 「バラ売り」や「少量パック」「見切り品」なども上手に活用しましょう。

- 購入後すぐに食べるときは、棚の手前からとりましょう。(てまえどり)

外食時や買い物の際は、ちば食品ロス削減パートナーの店舗を活用してみましょう!

ちば食品ロス削減パートナー一覧

料理をするときは・・・

食べる分だけ作る

余った料理はリメイク

- 食べきれる量だけ食卓に並べるようにしましょう。

- 余った料理はリメイクなどで食べきりましょう。

保存するときは・・・

食材が長持ちするよう

賞味期限と消費期限の違いを

正しく理解

上手に保存

- 食材が長持ちするよう上手に保存しましょう。

- 賞味期限と消費期限を正しく理解しましょう。

| 区分 | 賞味期限 | 消費期限 |

|---|---|---|

| 意味は? | おいしく食べることができる期限です。 この期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。 |

この期限を過ぎると食べないほうがいい期限です。 |

| 表示方法は? | 3ヶ月を超えるものは年月で表示 3ヶ月以内のものは年月日で表示 |

年月日で表示 |

| 対象の食品は? | スナック菓子、カップめん、缶詰など | お弁当、サンドイッチ、生めんなど |

食品・食材が余ったら…

フードドライブを活用

フードドライブとは?

家庭で余った食品・食材を回収し、フードバンクに寄付、寄贈する取組です。

フードバンクとは?

企業や家庭から引き取った食品・食材を、食べ物を必要としている人たちや施設へ無償で届ける活動をしています。※福祉施設・団体・個人等に寄付・寄贈されます。

フードバンク活動団体の一覧は(農林水産省ホームページ「フードバンク」)

(2)事業者の方へ

事業者の立場からできること

規格外食品の活用

(加工品等への活用、安価での販売等)

食品の完売の促進

(量り売り、てまえどりの呼び掛け)

完食の推奨

(ハーフサイズ等による提供等)

食品ロス削減に向けた取組を実施している事業者の皆さまは、「ちば食品ロス削減パートナー」に登録し取組をPRできます。

3.ちば食品ロス削減パートナー

食品ロスの削減に取り組む「ちば食品ロス削減パートナー」を募集しています。

(1)登録のメリット

県ホームページで取組が紹介されます

専用のロゴマークを使用してPRできます

(2)登録要件

食品ロスの削減のため、身の回りでできることを実践する「ちば食品ロス削減エコスタイル」の普及に資する、次の取組を行う事業者等

- 規格外食品の活用

(加工品等への活用、安価での販売等) - 食品の完売の促進

(量り売り、てまえどりの呼びかけ等) - 完食の推奨

(ハーフサイズ等による提供、持ち帰り要望への対応等) - その他「食品ロスの削減」につながる取組として県が認めるもの

(3)登録方法

ちば電子申請システムから登録申請を行ってください。

パートナー登録制度の詳細はこちらのチラシをご覧下さい。

県内の事業者や団体の皆さま ちばエコスタイルパートナーに登録しませんか?(PDF:2,698KB)

(4)ちば食品ロス削減パートナー一覧

「ちば食品ロス削減パートナー」の登録をしていただいた皆さんを、順次紹介していきます。

ちば食品ロス削減パートナー一覧

ちば食品ロス削減パートナーの皆さんによる具体的な取組例

4.飲食店向け 食品ロス削減動画(千葉県公式セミナーチャンネル)

食品ロス削減のためには、消費者だけでなく、飲食店の皆さまの取り組みも大変重要となります。

飲食店の皆さま向けの食品ロス削減についての動画(約8分)を千葉県公式セミナーチャンネル(YouTube)で公開しましたので、ぜひ御視聴ください。

5.その他

千葉県食品ロス削減推進計画

国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進していくため、令和元年に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が制定されました。

この法律に基づき、千葉県では令和3年3月に「千葉県食品ロス削減推進計画」を策定しました(第10次千葉県廃棄物処理計画に位置付け)。

関連情報

お知らせ

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください