ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害のある人への差別をなくし、理解を促進するために > 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり > 障害者福祉について(令和7年度第2回ちばインターネットアンケート調査の結果)

更新日:令和7(2025)年11月11日

ページ番号:806849

障害者福祉について(令和7年度第2回ちばインターネットアンケート調査の結果)

1.調査の目的

県では、令和6年3月に「第八次千葉県障害者計画」を策定し、障害者施策の推進に取り組んでいます。本調査では、障害者福祉に関する皆様の意識を把握し、今後の施策の検討に活用することを目的として、皆様のご意見を伺いました。

2.調査の実施状況等

(1)調査対象

「ちばインターネットアンケート調査協力員」300人

(2)調査時期

令和7年9月5日(金曜日)から9月16日(火曜日)まで

(3)調査方法

インターネットアンケート専用フォームへの入力による回答

(4)回答状況

258人(回答率86.0%)

(5)調査項目

- 問1.あなたは障害のある人に日頃接する機会はありますか。

- 問2.あなたは、今の世の中において、障害を理由とした差別や偏見についてどのように感じていますか。

- 問3.問2でそう思う理由をお答えください。

- 問4.あなたは、障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、支え合って暮らすことを目指す「共生社会」という考え方を知っていますか。

- 問5.障害者団体などでは、障害者を支援するため、さまざまなマークを作成し、周知に努めています。あなたは、この中で見たことがあるマークはありますか。

- 問6.問5で選択したもののうち、意味も知っているマークはありますか。

- 問7.障害のある人に関する取組のうち、もっと力を入れる必要があると思うものは何ですか。

- 問8.問7で選択したもののうち、最も力を入れる必要があると思うものは何ですか。

3.調査結果

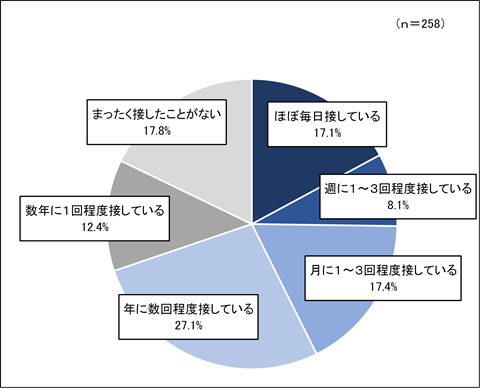

問1.あなたは障害のある人に日頃接する機会はありますか。(1つだけ選択)(回答者数:258人)

障害のある人に日頃接する機会があるかたずねたところ、『年に数回程度接している』が27.1%と最も多く、次いで『まったく接したことがない』が17.8%でした。

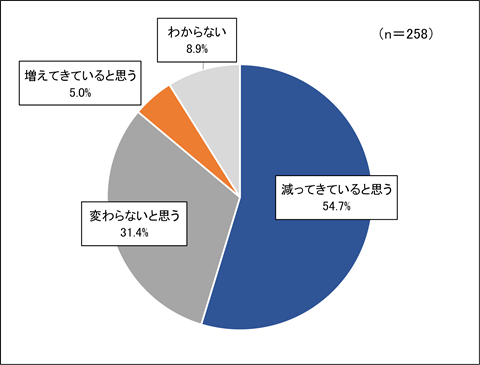

問2.あなたは、今の世の中において、障害を理由とした差別や偏見についてどのように感じていますか。

(1つだけ選択)(回答258人)

今の世の中において、障害を理由とした差別や偏見についてどのように感じているかたずねたところ、『減ってきていると思う』が54.7%と最も多く、次いで『変わらないと思う』が31.4%でした。

問3.問2でそう思う理由をお答えください。(100文字以内)(回答者数:228人)

(減ってきていると思う理由)

- 大人は障がいのある方の雇用が増え、子どもは保育や教育現場での対応が細かくなり、理解しようとしている機運を感じるので。

- 学校でも特別クラスとかではなく通常クラスの児童と一緒に授業や課外活動をする機会が増えてきていると感じるので。

- 職場や家族、友人で理解、配慮してくれている人がたくさんいるから。

- 児童や生徒など子どもたちが授業などでダイバーシティについて学ぶ機会が多く、若い世代の理解力が高いと思います。

- 障害者を街なかでよく見かけるようになった。

- 昔よりも障害についての発信が増えていて、理解が広まっているように感じるから。また、カフェなどで働いている障害者の方と接する機会が増えており、普通のこととして捉えられるようになっていると思う。

- みんなの意識が高まり、支え合いと言う気持ちが高まっているから。

- 昔は障害者を卑下したり、軽蔑する言葉を聞きましたが、ここ数年そのような言葉を耳にしていません。

- 街の中で、バリアフリーなどの対策が少しずつ進んでいると思う。

(変わらないと思う理由)

- 差別は減っているかもしれませんが、人の見方はなかなか変わらないと思うので。

- 新聞の記事やテレビ等のマスコミによる事件、事故の報道をみるとまだまだ差別が減少しているとは思わない。

- 私自身障がい者ですが、差別は様々な形で今もあると感じます。

- 地域や学校で、偏見や差別を無くす取組が増えてきているが、SNS、インターネット上には、むしろ過激さが感じられるから。

- 障害者の労働は工賃という名の低賃金でまともな最低賃金ももらえないから。

- 多様性という言葉が広がってはいるが、言葉だけ広がって認識まで変えるのはまだ難しいと思う。

(増えてきていると思う理由)

- 日常生活の行動範囲内では感じないが、SNS、マスコミ等ではやや増えたなと思う。

- 障害者差別をなくそうという社会が進むことで、今まで表に出てこなかった差別や偏見が表面化してきたと思う。

- もしかしたら元々そういう考えの人は多くいたのかもしれないが、SNSなどで発信する機会が増え、差別的な投稿なども目にするようになったので。

(わからない理由)

- 普段から接する機会がほとんどないため。

- 障害者を見かけても声をかける勇気が出ないし、相手から声をかけられたこともないので、なんとも言えない。

- 昔よりは社会が多様性を受け入れているようには見えますが、本当に受け入れているかは不明なため。

- 差別なのか区別なのかわからない場面が多すぎてわからない。

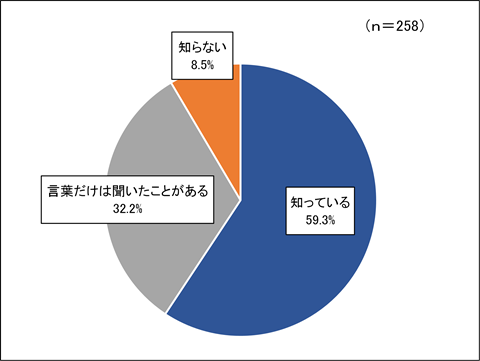

問4.あなたは、障害のある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員としてお互いを尊重し、支え合って暮らすことを目指す「共生社会」という考え方を知っていますか。(1つだけ選択)(回答者数:258人)

「共生社会」という考え方を知っているかたずねたところ、『知っている』が59.3%と最も多く、次いで『言葉だけは聞いたことがある』が32.2%でした。

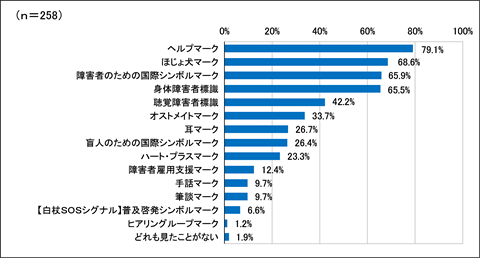

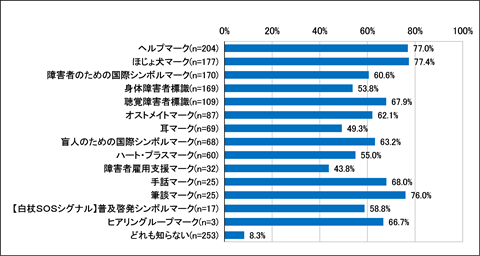

問5.障害者団体などでは、障害者を支援するため、さまざまなマークを作成し、周知に努めています。あなたは、この中で見たことがあるマークはありますか。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:258人)

見たことがあるマークをたずねたところ、『ヘルプマーク』が79.1%と最も多く、次いで『ほじょ犬マーク』が68.6%でした。

【参考(障害のある人に関するマーク一覧)】

【問5で「どれも見たことがない」以外を答えた方に聞きました。】

問6.問5で選択したもののうち、意味も知っているマークはありますか。

(あてはまるものすべて選択)

見たことがあるマークのうち、意味も知っているマークがあるかたずねたところ、『ほじょ犬マーク』が77.4%と最も多く、次いで『ヘルプマーク』が77.0%でした。

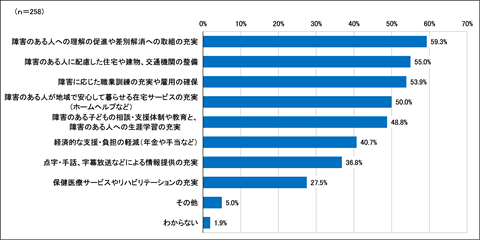

問7.障害のある人に関する取組のうち、もっと力を入れる必要があると思うものは何ですか。

(あてはまるものすべて選択)(回答者数:258人)

障害のある人に関する取組のうち、もっと力を入れる必要があると思うものをたずねたところ、『障害のある人への理解の促進や差別解消への取組の充実』が59.3%と最も多く、次いで『障害のある人に配慮した住宅や建物、交通機関の整備』が55.0%でした。

また、『その他』の答えの中には、「大人への周知はもちろんだが、学校などで幼いうちから障害への理解が深まるよう教育すべきだと思う。」、「障害者の保護者が亡くなった後も安心して暮らせるような制度」、「一般人が障害者施設に接する機会を増やす方策」などの意見がありました。

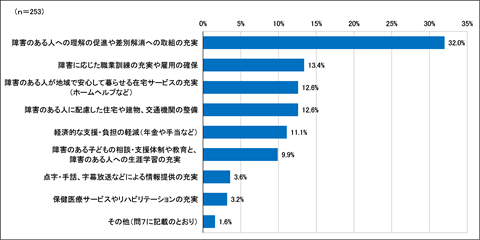

【問7で「わからない」以外を答えた方に聞きました。】

問8.問7で選択したもののうち、最も力を入れる必要があると思うものは何ですか。

(1つだけ選択)(回答者数:253人)

問7で選択したもののうち、最も力を入れる必要があると思うものをたずねたところ、『障害のある人への理解の促進や差別解消への取組の充実』が32.0%と最も多く、次いで『障害に応じた職業訓練の充実や雇用の確保』が13.4%でした。

たくさんのご意見ありがとうございました。

今回の調査では、障害を理由とした差別や偏見が減ってきていると感じる方が平成28年度の調査時の37.3%から今回54.7%と増えました。その一方で、『変わらない』と答える方が3割近くいることがわかりました。

また、障害のある人に関する取組のうち、もっと力を入れる必要があると思うものをたずねたところ、もっと力を入れる必要があると答える方が約半数を超える取組が5つあることがわかりました。

障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築を図っていくため、皆様からいただいたご意見は、今後の千葉県の障害者施策の推進に役立ててまいります。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください