ここから本文です。

![]()

更新日:令和7(2025)年5月7日

ページ番号:766972

カミツキガメの捕獲事業について

発表日:令和7年5月7日

環境生活部自然保護課

特定外来生物のカミツキガメについては、印旛沼周辺において繁殖が確認され、県では平成19年度から根絶に向けて防除事業を行っています。

この度、昨年度の事業実施結果及び今年度の事業内容を取りまとめましたので、お知らせします。

なお、今年度のワナによる捕獲事業を5月14日(水曜日)から開始します。

また、「千葉県におけるカミツキガメ防除実施計画」を改定しましたので、併せてお知らせします。

1.昨年度の実施結果

令和6年度は、1,350頭以上の捕獲を目標として捕獲を行い、1,510頭(メス498頭、オス755頭、不明255頭、欠測2頭)を捕獲しました。(「不明」とは、幼体のため雌雄の判別ができないもの。)

ワナによる捕獲を、カミツキガメが活動的になる6から7月に集中的に実施し、捕獲数全体の6割以上の926頭を捕獲し、適期での捕獲の効果が得られました。

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 県の捕獲事業による 捕獲頭数 |

19 |

88 |

430 |

473 |

191 |

108 |

65 |

6 |

15 |

23 |

7 |

7 |

1,432 |

| 市町村・警察等による 緊急捕獲頭数 |

15 |

26 |

17 |

6 |

5 |

3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 78 |

| 合計 | 34 | 114 | 447 | 479 | 196 | 111 | 65 | 7 | 15 | 27 | 8 | 7 | 1,510 |

| 年度 | 19から26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 県の捕獲事業による 捕獲頭数 |

2,782 | 793 | 1,187 | 1,259 | 1,998 | 1,425 | 1,385 | 1,323 | 1,499 | 1,439 | 1,432 | 16,522 |

| 市町村・警察等による 緊急捕獲頭数 |

925 | 174 | 273 | 170 | 261 | 172 | 268 | 133 | 152 | 105 | 78 | 2,711 |

| 合計 | 3,707 | 967 | 1,460 | 1,429 | 2,259 | 1,597 | 1,653 | 1,456 | 1,651 | 1,544 | 1,510 | 19,233 |

2.令和7年度の防除事業について

捕獲目標頭数:1,800頭以上(今後、5年間で生息数を半減させるために必要な年間の捕獲頭数)

(1)実施区域

印旛沼流域において広範囲に実施します。

特にカミツキガメが高い密度で生息している4か所(西印旛沼師戸地区、高崎川下流地区、飯重地区、手繰川地区)で、集中的に実施します。

(2)実施期間

通年(ワナによる捕獲は5月から9月)

(3)今年度の重点的な取組

カメの活動期である6月から7月にワナによる捕獲を集中的に実施します。

徹底的排除区※1内に設けた根絶モデル地区※2において、局所的根絶に向けた取組(移動個体の捕獲)を、昨年度に引き続き実施します。

※1徹底的排除区:生息密度の高い上記(1)の4か所の中でもカメが多く生息する箇所について、集中的な防除を行う地域として設定。

※2根絶モデル地区:徹底的排除区の一部区域について、生息環境(河川、池沼、農業水路)の特性に応じた捕獲方法等も活用し、局所的根絶に向けた取組を実施する地区として設定。

3.千葉県におけるカミツキガメ防除実施計画の改定(別記参照)

昨年度にカミツキガメ防除検討会を3回開催し、千葉県におけるカミツキガメ防除実施計画書を改定しました。

※防除実施計画書については、生物多様性センターのウェブサイトからダウンロードすることができます。

生物多様性センターウェブサイト![]()

(別記)千葉県におけるカミツキガメ防除実施計画の改定について

1.概要

千葉県カミツキガメ防除実施計画について、令和5年度に実施した印旛沼水系における生息数推定調査及び令和6年度に学識経験者を交えて開催した防除検討会での議論を踏まえ、今後5年間での生息数半減を目指し、令和7年3月末日付けで改定した。

2.主な改定内容

(1)計画期間(目途)

令和7から11年度(5年間)

(2)方向性

印旛沼水系においては、平成27年度以降、推定生息数が減少傾向にあることが改めて確認されたことを踏まえ、この傾向をより確かなものとし今後5年間での生息数半減を目指し、捕獲目標を引き上げ、関係機関と連携した集中的な防除を継続する。

(3)具体的な目標

当面の目標を「5年間で生息数半減」とし、毎年の目標数を1,800頭とする。

*年間の捕獲目標数については、これまで、毎年、捕獲開始前に、生息数減少のために必要な捕獲数を設定していた。

*今後は、中長期にわたり捕獲主体を計画的に確保しながら捕獲圧を高めるため、令和5年度に実施した生息状況調査結果を踏まえ、令和5年度の捕獲率(14%)の1.5倍の捕獲率(21%)の捕獲圧(1,800頭)をかけて算出した頭数を、計画期間内の各年度に共有した目標値として事前に掲げる。

<本計画期間内の捕獲目標等(頭)>

| 年度 |

令和5年 |

令和6年 |

令和7年 |

令和8年 |

令和9年 |

令和10年 |

令和11年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 捕獲目標 (捕獲数) |

1,200 (1,544) |

1,350 (1,510) |

1,800 |

1,800 |

1,800 |

1,800 |

1,800 |

| 推定生息数 |

9,123 |

7,633 |

6,652 |

5,799 |

5,054 |

4,404 |

3,839 |

※推定生息数は各年度末

(4)捕獲強化に向けた方策等

捕獲実績・状況に応じた捕獲期間・場所の見直し、機動的・持続的な捕獲のための捕獲体制強化について検討するとともに、必要な資材を増強する。

なお、具体的な捕獲手法については、これまで効果が見られた手法の継続を原則とするが、捕獲が進ちょくし生息密度が低下した地域においては、根絶に向けた効率的な手法について検討する。

ア)捕獲実施時期の検討

捕獲数の多い前半(6,7月)での捕獲に集中し、捕獲圧強化を目指す。近年低調な8月については、猛暑の影響も考慮し捕獲体制を再考する。

イ)柔軟な捕獲活動の実施

捕獲実績に応じ、捕獲箇所を柔軟かつ機動的に見直しできるような体制を構築する。(具体的には、委託契約の見直し、捕獲実績の迅速な共有等が必要。)

ウ)効果的な捕獲方法の推進

これまで検証した捕獲方法のうち効果が認められるものについては、広域・高密度で実施する。R7年度は、「移動個体の捕獲」(水路を区間封鎖して捕獲)を推進予定。

エ)捕獲主体の多様化

捕獲数増加のためには作業量の増加が必要不可欠であること、短期集中的な捕獲活動への対応、現行の捕獲者の高齢化等を考慮した持続可能な捕獲体制構築のため、捕獲主体の多様化(委託、農家、ボランティア等)を図る。

※事業者に委託する場合は委託経費の増額も想定される旨は、計画に記載

オ)捕獲資材の増加

短期間での捕獲圧強化、捕獲箇所の広域化に対応するため、捕獲資材を増強する。

カ)捕獲が進ちょくした地区における防除の方針

捕獲が進ちょくし個体数が減少すると、他の事例(マングース)と同様に捕獲個体数の減少や費用対効率の低下が見られるが、根絶を目指し、以下により捕獲を行う。

1.過去の防除実績に基づく捕獲場所の検討と捕獲の実施

2.生息密度が低下した環境での、防除手法の開発

(参考)

具体的な捕獲方法等について

ア)県による捕獲

誘引餌によるワナ捕獲

もんどりワナを使用し、誘引餌を用いて捕獲を実施する。

移動個体の捕獲

移動経路となる水路をもんどりワナやカニかごで封鎖し、移動個体を捕獲する。

越冬期による捕獲

カミツキガメが越冬しやすい場所において、手づかみで捕獲する。

イ)緊急収容

市民等から目撃情報等が得られた場合、主に市町村及び警察が捕獲を実施する。

ウ)局所的根絶の実施

大規模河川、小規模河川、沼・低地排水路、水田周辺水路の4つの異なる環境にそれぞれ「徹底排除区」を設け、他地域より高い捕獲圧をかける。また、その中に「根絶モデル地区」を設け、局所的根絶に取組む。

エ)生息域拡大の防止

市町村等に収容の協力を要請するとともに市民や土地改良区等の団体に周知し、情報収集する。

また、緊急収容等で得られた記録を解析し、生息が疑われる地域を精査し、必要があれば捕獲を検討する。

オ)市町村への支援

市町村等が捕獲を希望する場合は、「カミツキガメ生息実態調査支援実施要領」に基づき、県が捕獲道具の貸出しや技術指導などの支援を実施する。

3.令和5年度印旛沼水系におけるカミツキガメ個体数推定の結果について

1カミツキガメ個体数の推定結果

平成19年度から令和5年10月までの捕獲結果をもとに、階層ベイズ法*を用いて、生息個体数を推定しました。

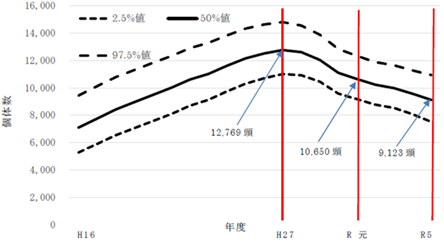

その結果、令和5年度末の個体数は、中央値で9,123頭(95%信用区間7,530~10,950頭)となり、平成27年度以降、減少傾向にあることが確認されました。

図.カミツキガメの個体数推定値の推移(防除実施地域単位の合算値)

| *階層ベイズ法について 野生動物の保護管理の分野で一般的に使用されている統計手法。明らかにしたい現象と誤差を伴って得られるデータの関係から、データをよく説明できるように道の変数を推定する。 県事業によるカミツキガメの捕獲データと市町村・警察による緊急捕獲データをもとに、これらの過去の推移が生息個体数や自然増加率を反映しているものとみなして、確率計算によって算出した。 推定値は、幅のある数値で示され、その幅が狭いほど、精度が高い数値となる。 |

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください