ここから本文です。

ホーム > 防災・安全・安心 > 交通安全対策 > 交通事故防止への県民参加 > 千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例

更新日:令和7(2025)年12月4日

ページ番号:482484

千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例

1背景

(1)条例制定

令和3年6月28日、本県八街市内において、下校途中の児童の列に飲酒運転のトラックが衝突し、5名の児童が死傷するという大変痛ましい交通事故が発生しました。

飲酒運転を根絶するためには、運転者一人一人のみならず、その雇用主等まで含めた徹底した法令遵守をはじめ、県民の飲酒運転根絶意識の向上を図るための啓発や県民総ぐるみで対策を講じるための体制を整備するなど、県、県民、事業者等が一体となって、飲酒運転の根絶に取り組む必要があります。

(2)条例改正

県や県警などでは、飲酒運転の根絶に向けた更なる取り組みを進めているところですが、残念ながらいまだに飲酒運転は後を絶ちません。そこで飲酒運転根絶に向けた取組を強化するため、条例が改正されました。

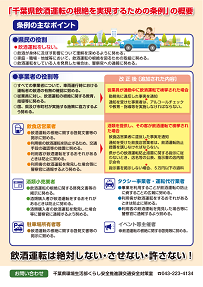

2条例の概要

(1)目的

飲酒運転の根絶に関し、県の責務及び県民、事業者等の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、飲酒運転の根絶を図るための施策を総合的に推進し、もって飲酒運転のない、県民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(2)公職にある者の率先垂範

ア 知事、県議会議員その他の県の特別職である者及び県職員

自らの行動を厳しく律するとともに、県民に範を示すべき立場であることを深く自覚し、飲酒運転をしない、させない、許さないという強固な決意をもって、飲酒運転の根絶に率先して取り組む。

イ 公職にある者※及びこれに準ずる者(前記アの者を除く。)

前記の趣旨を踏まえ、飲酒運転の根絶に率先して取り組むよう努める。

※公職選挙法第3条に規定する職にある者並びに国及び地方公共団体の職員をいう。

(3)各主体の責務等

ア 県

飲酒運転の根絶を図るための総合的な施策を策定し、及び実施する。

イ 県民

(ア)飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となること及び重大な違法行為であることを自覚した上で、以下の事項を遵守する。

- 飲酒運転をしないこと。

- 自動車等を運転することが見込まれる場合等には、飲酒しないこと。

(イ)飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深めるとともに、家庭、職場、地域等において、飲酒運転根絶のための取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。

(ウ)国、県及び市町村が実施する施策への協力に努める。

ウ 事業者

(ア)自動車等の運行に当たり、運転者の飲酒の有無を確認する等の措置を講ずるよう努める。この場合において、アルコール検知器等を活用するよう配慮する。

(イ)従業員に対し、飲酒運転の根絶に関する教育・指導に努める。

(ウ)国、県及び市町村が実施する施策への協力に努める。

(エ)従業員が飲酒運転の違反者となった場合には、その違反が通勤の途上の運転によるものであった場合、その違反の内容を事業者に通知する。

(オ)事業者は、(エ)の通知を受けた場合は、(ア)及び(イ)を実施しなくてはならない

エ 飲食店営業者

(ア)飲食店ごとに、啓発文書等を掲示するよう努める。

(イ)客の飲酒運転を防止するため、以下の措置を講ずるよう努める。

- 酒類の提供を求める客に対し、交通手段を確認すること。

- 確認した交通手段が自動車等の場合は、飲酒運転を防止するための措置を確認すること。

- 飲酒運転を防止するための措置が確認できない場合等には、酒類の提供をしないこと。

- 飲食店に駐車場が設置されている場合は、啓発文書を掲示すること。

(ウ)客が飲酒運転をするおそれがあると認めるときは、防止するために必要な措置を講ずるよう努める。

(エ)飲酒運転の違反者に対してその違反に係る酒類を提供していたことが判明した場合、飲食店営業者にその旨を通知する。

(オ)通知を受けた場合、(ア)及び(イ)を実施しなくてはならない。

(カ)通知を受けた飲食店営業者が(オ)を実施していない場合、県は必要な指示を出すことができる。

(キ)指示に従わない場合は、その旨を公表し、また指示書の掲示命令をする。

(ク)掲示命令に従わない場合は、過料を科す。

オ 酒類小売業者

(ア)販売場ごとに、啓発文書を掲示するよう努める。

(イ)酒類購入者が飲酒運転をするおそれがあると認めるときは、防止するために必要な措置を講ずるよう努める。

カ タクシー事業者及び運転代行業者

(ア)県民に対し、事業を利用することが飲酒運転の防止に資する旨の広報を行うよう努める。

(イ)事業を利用した者が飲酒運転をするおそれがあると認めるときは、防止するために必要な措置を講ずるよう努める。

キ 駐車場所有者等

路外駐車場ごとに、啓発文書を掲示するよう努める。

ク イベント等主催者

イベント等に参加する者に対し、飲酒運転の根絶に関する啓発等に努める。

(4)通報

ア 県民

飲酒運転をしている者又はその疑いのある者を発見したときは、警察官に通報するよう努めなければならない。

イ 飲食店営業者・酒類小売業者・タクシー事業者・運転代行業者等

客等が飲酒運転をしていることを確認したとき、又は、飲酒運転をするおそれがあることを認めたが、防止するための措置を講ずることができないとき、若しくは、防止措置を講じてもなお飲酒運転をするおそれがあるときは、警察官に通報するよう努めなければならない。

(5)その他

ア 教育及び知識の普及

県は、飲酒運転の根絶に関する教育の充実、知識の普及のための広報・啓発を行う。

イ 再発防止のための措置

県は、飲酒運転の再発を防止するための教育を行う。

ウ 情報の提供等

県は、飲酒運転による交通事故の発生状況等に関する情報の収集等を行い、県民、事業者等に対し、その結果を提供する。

エ 千葉県飲酒運転根絶連絡協議会

県は、県の執行機関、関係団体等により構成される千葉県飲酒運転根絶連絡協議会を置く。

オ 表彰

知事は、飲酒運転の根絶に関し顕著な功績があったと認められるものについて、表彰することができる。

カ 飲酒運転根絶計画

飲酒運転の根絶に関する教育や知識の普及、啓発などを盛り込んだ飲酒運転根絶計画を策定する。

(6)施行期日

令和4年1月1日

千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例(本文)(PDF:123.4KB)

千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例(QA)(PDF:116.7KB)

令和5年6月28日

千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例(本文)改正版(PDF:162.9KB)

条例周知用チラシ

千葉県飲酒運転根絶条例が改正されました!(令和5年6月28日施行)(PDF:2,452.1KB)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください