ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 市町村別の国・県指定および国登録文化財 > 安房エリアの市町 > 館山市の国・県指定および国登録文化財 > 石造地蔵菩薩坐像

更新日:令和7(2025)年1月24日

ページ番号:706797

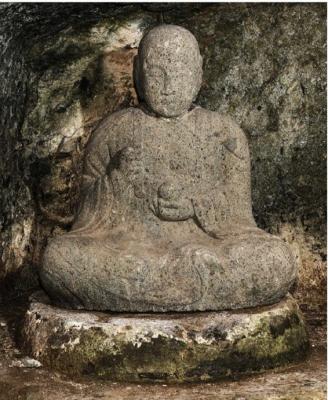

石造地蔵菩薩坐像

(せきぞうじぞうぼさつざぞう)

種別

県指定有形文化財(彫刻)

指定日

令和6年3月29日

所在地(所有者)

館山市安東504(安東区)

概要

館山市安東に所在する千手院やぐら群の1号やぐら内に安置された、総高83.3センチメートル、像高69.1センチメートルの石造の地蔵菩薩坐像である。1号やぐら内、奥壁壇の左端に、壇とともに造り出された半円形の台座上に西面して安置される。

本体は、背面まで1材より彫成された丸彫り像である。円頂(えんちょう)で、髪際は、こめかみ辺のみ、わずかに立ち上がりをあらわす。白毫相(びゃくごうそう)は、もとは別製のもとみられるが亡失している。三道相(さんどうそう)をあらわし、頸部には修理痕がめぐり、割損のため再接合されたあとを残す。耳垂は環状不貫である。覆肩衣、袈裟、内衣、裙を着ける。覆肩衣は、右胸下で少し弛ませるほか、右袖口の内側を右脚部まで大きく弛ませる。袈裟は、右肩に浅く懸かる。末端部は左肩に懸け左肩上で大きく折り返す。また、左肩より吊り具を下げ、左胸前で袈裟を吊り、末端を左前腕に懸ける。左手首から脚部にかけて大袖口があらわされる。覆肩衣や袈裟の着衣形式には、2年(1288)ないし3年(1289)、慶円作)との類似が認められる。像の背面は平彫りとし、衣縁や衣文などの彫りは省略される。左手は屈臂(くっび)して腹前で掌を仰ぎ、第1・2指を相捻(そうねん)して宝珠を載せ持つ。右手は屈臂して右胸の前で棒状持物を執る形とする。右手には持物用(じもつよう)とみられる孔が穿たれるが貫通しない。右脚を上にして台座上に半跏趺坐する。

本体背面には「文和二年[癸巳]卯月三日」(1353)の年紀が陰刻され、制作年代を示す紀年銘とみられる。

制作年代の判明する南北朝時代の在銘石仏として貴重であり、白毫・右手持物の亡失、頸部の亀裂補修などが認められるが、手先や持物を含め、概して欠損部や後補部が少なく、浅い彫りで両眼をあらわした面部など、制作当初の彫刻面がよく保存されている。当時の石彫の高い制作水準を示す優品として価値ある資料である。

関連リンク

- 現在情報はありません

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください