ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 市町村別の国・県指定および国登録文化財 > 海匝エリアの市 > 旭市の国・県指定文化財 > 熊野神社の神楽

更新日:令和6(2024)年8月29日

ページ番号:314680

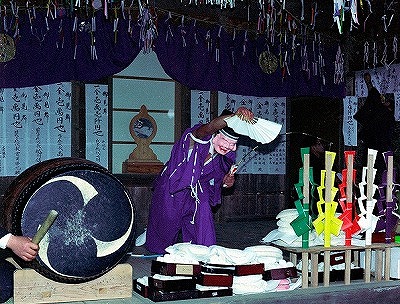

熊野神社の神楽

(くまのじんじゃのかぐら)

種別

県指定無形民俗文化財

指定日

昭和55年2月22日

伝承地

旭市清和乙(熊野神社)

概要

毎年3月21日、熊野神社で演じられる神楽である。元禄時代(1688~1704)に現在の形に整えられたともいわれている。明治時代初期までは社家によって奉納されていたが、その後氏子の青年達によって行われるようになり、現在は熊野神社神楽保存会によって伝承されている。熊野神社には面が12面あり、1面を一座と数えている。

当日は正午から旧神官宅でお祓いした後、神楽殿で次の13演目が演じられる。

「露払い(猿田彦)」、「児屋根命・太玉命」、「乙女」、「手力男命(岩戸開き)」、「八幡」、「荒神」、「鈿女命」、「榊葉(胡蝶の舞)」、「恵比寿(鯛釣り)」、「稲荷」、「種蒔き」、「保食神」、「七五三切り(素盞鳴命)」最後に番外として拝殿で面をつけずに、「ヒョウジョウ返し」が奉納されて夕方頃に幕を閉じる。古事記・日本書紀の神話を題材に、それらを舞踊化したいわゆる岩戸神楽、神代神楽である。舞の構成は仮面神による一人舞を基本としており、さまざまな採り物(持ち物)を使用する。囃子は笛と鋲打ち太鼓(大太鼓)、締太鼓(大皮)が用いられる。

演技、演奏とも太太神楽の古格をよく保持するとともに、農村の信仰をも融合した、地方的特色をもつ神楽といえる。

関連リンク

- 現在情報はありません

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください