ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 市町村別の国・県指定および国登録文化財 > 山武エリアの市町 > 九十九里町の国・県指定文化財 > 西ノ下の獅子舞

更新日:令和5(2023)年12月13日

ページ番号:315214

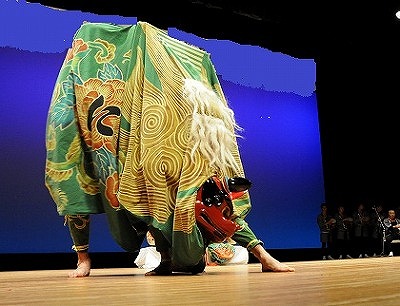

西ノ下の獅子舞

(にしのしたのししまい)

種別

県指定無形民俗文化財

指定日

昭和45年1月30日

伝承地

山武郡九十九里町片貝西ノ下(八坂神社)

概要

この獅子舞は、毎年旧暦2月7日の近くの土・日曜、2日間にわたって行われる八坂神社の祭礼で奉納されている。2人で1匹の獅子を演じる二人立ちの獅子舞で、神社のほか、西ノ下の集落の家々を1軒ずつ廻って舞う。普通は「序の舞」「布舞」「御幣の舞」「鈴の舞」「狂い」「下手」「大狂い」の7つから構成される「平神楽」を舞う。しかし、その他にも「連獅子(四ツ足獅子)」「玉取り獅子」「蛇がかり獅子」「蜘蛛がかり獅子」「花がかり獅子」「お染獅子」などの「芸獅子」や、「和藤内」「ばかされ岡崎」「中山おどり」「お伊勢まいり」「鳥さし」といった「面獅子」など数多くの演目が伝承されている。これらの演目はご祝儀が多い家などで特別に演じたりする。

また、八坂神社の祭礼では、役員達によってビシャと呼ばれる宴席が催され、即興の祝い歌などが披露される。またお仮屋での神事、神輿のお浜降りの時にもそれぞれ獅子舞が奉納される。

この獅子舞は、文政2年(1819)西ノ下の網元西ノ下の獅子舞が信仰していた東金市松之郷の八坂神社を分祀した際、取引先であった江戸の魚河岸の問屋から神輿が寄付され、その巡幸の露払いとして、町内の長男に獅子舞を習わせたのが始まりといわれる。毎年の例祭と5年ないし7年ごとの潮祭り、また御遷宮の祭礼にも演じられてきた。

関連リンク

- 現在情報はありません

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください