ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 市町村別の国・県指定および国登録文化財 > 海匝エリアの市 > 旭市の国・県指定文化財 > 鎌数の神楽

更新日:令和2(2020)年10月7日

ページ番号:314677

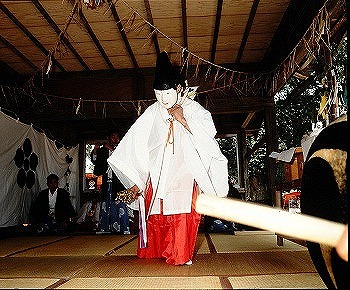

鎌数の神楽

(かまかずのかぐら)

種別

県指定無形民俗文化財

指定日

昭和40年4月27日

伝承地

旭市鎌数(鎌数伊勢大神宮)

概要

毎年3月27・8日の鎌数伊勢大神宮の大祭に演じられる十二座神楽である。

かつてこの辺り一帯は椿海とよばれる湖だったが、これを干拓しようとしたところ、工事がなかなか進まなかった。そこで、伊勢神宮から御神木と御札をいただいてきたところ、そのご利益で無事に干拓を遂げることができた。これを感謝して、寛文12年(1672)に鎌数伊勢大神宮が建てられ、この神楽が奉納されるようになったといわれている。当初は神主によって奉納されていたが、大正時代頃から神楽講の神楽師によって継承されてきている。神楽師は、垢離取り(水で身を清めること)をして祭礼に臨む。

当日は神職、神楽師、稚児らによるお練り(行列)が行われ、その後、境内の神楽殿にて神楽が奉納される。

演目は、「猿田彦」「鈿女」「オカメ」「手力雄命」「八幡」「三宝荒神」「榊葉」「田ノ神」「保食神」「種子蒔」「鯛釣」「出雲切」の12座があり、このほかに「幣束の舞」と「扇の舞」という2種の稚児舞が伝承されている。楽器は、太鼓、鼓、横笛だけで、曲によって謡が入る。

関連リンク

- 現在情報はありません

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください