ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 市町村別の国・県指定および国登録文化財 > 印旛エリアの市町 > 印西市の国・県指定および国登録文化財 > 木造薬師如来坐像1 薬師如来立像6(七仏薬師)

更新日:令和5(2023)年8月21日

ページ番号:315077

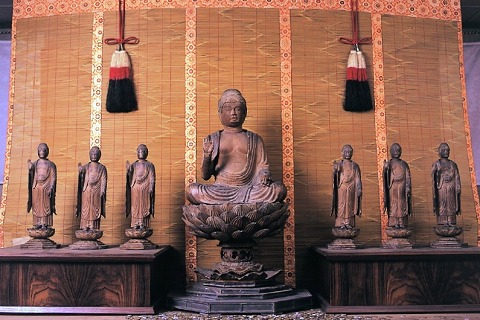

木造薬師如来坐像1 薬師如来立像6(七仏薬師)

(もくぞうやくしにょらいざぞう1・やくしにょらいりゅうぞう6)

種別

重要文化財(彫刻)

指定日

昭和34年6月27日

所在地(所有者)

印西市松虫7(松虫寺)

概要

坐像の中尊を中心に、脇に小さな立像が3躯ずつ左右に並ぶ形式で、平安時代初期に中央から地方に広まった、いわゆる七仏薬師と考えられる。いずれもカヤ材の一木造で、像高は、中尊坐像が54.3cm、立像はいずれも38cmの小像群である。

中尊と立像は、着衣の形において違いがあること以外は、作風や顔の形などはまったく同じであり、同一仏師による一具のものとして、平安時代末期に造像されたと考えられる。

普通は、七仏が光背に取り付けられたり、描かれたりする場合が多く、松虫寺のこの像のように坐像と立像の組み合わせの例は他に知られていない。古い様式の七仏薬師は全国的にみても珍しく、この松虫寺と滋賀県の鶏足寺だけである。

また、この像には次のような松虫姫の伝説が残る。「奈良の都で重い病にかかった聖武天皇の三女松虫姫の夢枕に、下総萩原の出戸の薬師如来を訪ねて祈願すれば必ず治るだろう、というお告げがあった。祈願の甲斐あって病は治り、松虫姫は都に帰られた。天皇は大変喜び、それまでは小さな祠にあった薬師如来のために、都から大工を遣わし寺を建てた。そして松虫姫の名前にちなんで、寺を松虫寺、寺のある辺りを松虫村と呼ぶようになった。

関連リンク

- 現在情報はありません

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください