ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 安全・保健・給食 > 学校給食・食育 > 食育・食に関する指導に関すること > 食育コラム > 令和7年度|食育コラム > 地域と繋がる鎌足の「食」

更新日:令和7(2025)年10月14日

ページ番号:805791

地域と繋がる鎌足の「食」

1 木更津市について

木更津市は千葉県の中央部に位置し、東は山に囲まれ、西は東京湾に面しています。現在の人口は13万6千人です。東京湾最大の干潟や里山などの自然豊かな地域で、潮干狩りやブルーベリー狩りなどを楽しむことができ、市内では米や野菜などの農産物も多く生産されています。

本市では「オーガニックなまちづくり」を推進しています。持続可能な未来をつくるために、地域や社会、環境などのことを考え、一人ひとりがこの木更津市を守り、はぐくむため、何ができるかを考えて行動することが「オーガニックなまちづくり」につながります。

2 木更津市の学校給食・食育推進について

給食の運営方式は、給食センター方式、自校親子方式及び自校単独方式にて、市内30校分の給食約11,500食分を調理しています。

令和4年度から令和8年度の5年間を計画期間とする「木更津市食育推進計画」が策定され、「いきる つながる 食育のチカラ」をキャッチフレーズにしています。子どもから大人まで、市民一人ひとりが食を大切にし、健康的な食生活を実践し、地域の農林水産物を食材として積極的に取り入れることで持続可能な社会の実現に向けた食育を推進しています。

3 鎌足小学校の食育の取組

本校は木更津市の東側に位置しており、農産物の生産が盛んな地域です。児童数は103名、市内に6校ある「きさらづ特認校」の一つです。「きさらづ特認校」とは、市内のどこからでも通学ができ、小規模校の特性を生かした特色のある教育活動を行っている学校です。本校は食育活動に力を入れており、給食の献立に地元食材を積極的に使用しています。また、各学年の生活科・総合的な学習の時間では、地域の生産者の方に講師として協力していただいています。鎌足地区の児童はもちろん、学区外の児童にも鎌足を知り、愛着を持ってもらえるよう、地域との繋がりを大切にしながら取り組んでいます。

(1)有機米・自校炊飯

本市の学校給食では、生産者や協力事業者と連携し、令和元年度より化学肥料と化学農薬を使用しない環境にやさしいお米「きさらづ学校給食米」の提供が開始されました。本校では令和5年度より、鎌足地区で生産された「きさらづ学校給食米」を自校の給食室で炊飯し、提供しています。令和5年度、6年度は生産者の方を招いて給食試食会を行い、児童と交流をしました。

給食試食会献立

・ごはん ・牛乳

・豚丼の具 ・野菜チップス

・ひとくちアセロラゼリー

(2)鎌足産野菜の使用・液肥

本校の給食は地産地消に力を入れており、使用している野菜は、学区にある高倉農産物直売センターから鎌足地区産、木更津市産を可能な限り納品してもらっています。毎日、給食時間に保健給食委員会の児童が「今日の鎌足産野菜」を紹介することで、より地域に親しみ、苦手な野菜を食べてみようという気持ちを持ってくれる児童が多くいます。

また、平成28年度から「学校給食廃棄物3R促進事業」の取組の一環として、レコテック株式会社のご協力のもと、給食調理で生じた野菜くずを活用し、学校敷地内の生ごみ処理機(コンポスト)で発酵させて「液肥」を作っています。この液肥は、地元農家の方の協力により学校給食用野菜の試作に利用されるほか、学校内での野菜栽培にも活用されています。そして、栽培した野菜は学校給食に取り入れられ、残った野菜くずは再び液肥となるという「循環型給食」が大きな特徴です。さらに、毎年11月頃に3年生が授業の中で地産地消について栄養士から、資源循環についてレコテックの方と学習する機会を設けています。

鎌足産・木更津産・千葉県産の食材を使用した千産千消デー献立(11月19日提供)

・ごはん ・牛乳

・豚肉のごま風味炒め ・つみれだんご汁

・木更津産焼きのり ・お米のムース

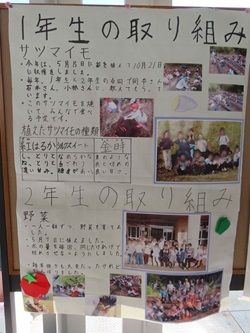

(3)1・2年生の取組

高倉農産物直売センターの方をはじめとした地域の農家の方を畑の先生に、さつまいもの苗植え、収穫を行いました。学校敷地内にある畑で活動を行い、土づくりの一部には(2)の液肥を使用しました。

収穫したさつまいもは学校給食に使用したり、1・2年生が中心となり全校児童や畑の先生を招待して焼き芋を振舞ったりしました。また、新型コロナウイルス対策が緩和され、5年ぶりに1年生保護者を対象とした給食試食会を行いました。当日の献立には児童が収穫したさつまいもを使用しました。日頃から学校ホームページで給食の紹介をしていることで親子間での給食の話題も多くありますが、共食の場を設けたことでより食に関する話題が増えたようです。

1年生保護者給食試食会 献立

・ごはん ・牛乳

・照りマヨチキン

(収穫したさつまいもを使用)

・豆腐とわかめのみそ汁

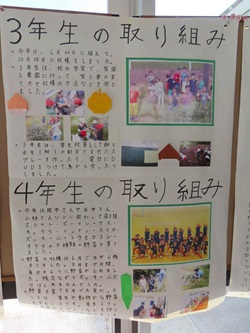

(4)3年生の取組

学区にある複合施設クルックフィールズの方を畑の先生として迎え、大豆の種植えや枝豆の収穫、大豆の収穫を行いました。収穫するまでの肥料作りや害虫対策について自分たちで調べ、さらに畑の先生からアドバイスをもらって育てました。

収穫後は、枝豆ピザやきなこトーストに調理して味わいました。まとめに栄養士と大豆の栄養・大豆製品について学習し、より理解を深めました。

(5)4年生の取組

高倉農産物直売センターの方を畑の先生に、夏野菜の苗植え・収穫を行いました。収穫した夏野菜は各家庭に持ち帰って家族で食べ、調理実習ではコンソメスープを作りました。また、学校職員を対象に野菜販売を行いました。価格設定や商品の配置、接客の仕方をまずは児童が考え、販売を行う中で職員から意見をもらい、販売方法を改善していきました。

まとめでは、野菜をよりよく育てる工夫を畑の先生から改めて教えていただき、栄養士から野菜の栄養やおすすめの食べ方等について学びました。その後、グループごとに新聞やポスター等を作成し、展示会場「夏野菜ミュージアム」にて、他学年、職員、保護者に見てもらいました。さらに、次年度に夏野菜作りに取り組む3年生に向けて発表を行いました。

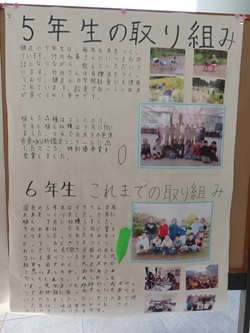

(6)5年生の取組

「きさらづ学校給食米」の栽培に携わっている生産者の方を先生に、「きさらづ学校給食米」の田植え・稲刈りを行いました。「鎌足のおいしいお米をたくさんの人に知ってもらおう」をテーマに、お米作りの工夫や苦労、お米の先生から学んだ田植えや稲刈りで気をつけること、給食と「きさらづ学校給食米」の関わりについて栄養士と学習したことを基にPR内容を考えました。発表は、次年度お米作りに取り組む4年生に向けて行いました。お米の先生にも感謝の気持ちを込めて発表しました。

収穫した「きさらづ学校給食米」は、5年生が試食を行ったほか、オリジナルラベルを作成し、4年生や職員にプレゼントしました。さらに、毎年木更津市で開催されている「木更津産米食味分析コンクール」(主催:木更津市、木更津市農業協同組合、木更津市農業委員会)に収穫した「きさらづ学校給食米」を出品し、「外観」「香り」「味」「粘り」「硬さ」の5項目について評価され、優秀賞を受賞しました。

(7)6年生の取組

各学年が行った栽培・収穫活動について工夫したこと、学んだこと、大変だったこと等を児童にインタビューし、掲示物やパワーポイントにまとめました。これを学区で毎年行われている地域密着型イベント「かまフェス」にて、鎌足小学校の食育の取組として、地域の方に向けて発表を行いました。

児童の活動は日頃から学校ホームページにて発信しており、地域の方も目にしてくれていますが、実際に児童の言葉で発信することで、より学校の取組に興味関心を持ってもらえる機会となりました。

4 おわりに

鎌足地区産・木更津産の食材を給食に活用する地産地消の取組だけではなく、実際に生産者から学び、取り組める環境は鎌足小学校ならではです。また、自身が学んだことを次の学年へ伝え、繋げていく活動は、児童のこれからの生活の中で生かされていくと考えています。

『地域と繋がる鎌足の「食」』の取組を大切にしながら、今後も地産地消を取り入れた給食献立の内容を充実させるとともに、おいしさや児童の食に関する学びに繋がるよう、一層努力していきたいと思います。

文責:木更津市立鎌足小学校・学校栄養職員・福原 有里恵

関連リンク

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください