ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 安全・保健・給食 > 学校給食・食育 > 食育・食に関する指導に関すること > 食育コラム > 令和2年度|食育コラム > 生涯にわたる健康づくりの基礎をつくる学校給食を目指して~白井市学校給食センターの取組~

更新日:令和6(2024)年3月25日

ページ番号:419480

生涯にわたる健康づくりの基礎をつくる学校給食を目指して~白井市学校給食センターの取組~

白井市の学校給食

白井市は千葉県北西部に位置し、千葉ニュータウン事業で整備された良好な街並みと100年以上の歴史がある梨づくりをはじめとした農地など、緑や自然との調和がとれた街です。

市のマスコットキャラクターにもなっている梨が有名で、その生産量は千葉県で一位を誇っています。

市内には小学校9校、中学校5校あり、そのうち小中各1校が自校方式で、あとは給食センター方式で給食の提供を行っています。白井市学校給食センターは平成31年度4月に新しいセンターとなり、市内児童生徒からの応募で決定した「なし坊キッチン」の愛称で親しまれています。学校給食センターは、現在約5,800食の給食を提供しております。

白井市学校給食センターの取組

児童生徒の実態

市内小中学校でのアンケート調査結果では、野菜やキノコ類を苦手とする児童生徒が多く、給食でも、特に野菜やキノコ類、豆類、そして魚類のメニューで残菜が多いのが現状です。残念ながら、苦手な食材には手を付けずに残菜となってしまうことがあります。

地元の白井でとれたおいしい農産物を学校給食で提供することで、生産者や食への感謝の気持ちを育み、野菜を食べようという意識につながるのではないかと考えています。

地産地消の給食

白井市は、地産地消を推進するために平成17年度から学校給食に地元の農産物を使用しています。学校給食センターでは農協からの出荷計画表に沿って年間16種類の白井市産の野菜を給食の献立に取り入れています。給食関係者と相談をしながら出来るだけ使用するようにしています。

また、年に一度、栄養士や調理員、農政部門の職員等が生産者の畑の見学や意見交換をする機会を設け、給食関係者が、農家の方の苦労話を聞いて、地場農産物について、より理解を深めたり、農家の方の話を児童生徒に伝えて、野菜を身近に感じてもらえるようにしたりしています。

7月には白井市内の生産者及び農協と協力し、学校ごとの順番で小学校1学年の児童に白井市産のとうもろこしの皮むき体験を実施しています。そして次の日の学校給食のメニューに取り入れ、給食時間の校内放送で児童に伝えています。

9月の給食では、白井特産の梨を提供し、1月の全国学校給食週間の時期には白井市産の自然薯を取り入れた献立を実施しています。予定献立表や給食関係の掲示物で白井市の特産であることを紹介し、児童生徒へ伝えています。給食で白井市産の自然薯を初めて食べたという児童生徒もいました。

〔7月とうもろこしの皮むき〕

〔生産者の畑の見学~自然薯~〕

〔生産者の畑の見学~かぶ~〕

〔生産者の畑の見学~大根~〕

〔生産者の畑の見学~ねぎ~〕

〔白井産のねぎ〕

〔白井産のこまつな〕

〔白井産のにんじん〕

給食献立の工夫

児童生徒が苦手とする食材を食べやすくするために、だしを効かせたり、味付けや調理方法を工夫したりして、新しいメニューに挑戦しています。また、学校での給食の意見や感想を聞きながら、献立作成の参考にしています。調理の現場でも子供たちが食べやすいように野菜の切り方や調理の仕方を工夫しているところです。

配付用予定献立表では、給食の人気メニューの紹介をするなど、家庭への発信もしています。

〔献立:ごはん、白井産自然薯入りけんちん汁、手作り唐揚げ 切干大根のごま和え、牛乳〕

学校での給食栄養指導

4時間目や給食の時間に学校給食センターの栄養士が小学校の各教室を訪問し、食べ物の3つの栄養の働きやその日の給食に使われている野菜や食材について、そして、各学年に応じて食育の話などをしています。

〔具体的な指導内容例〕

《1年生》4月~5月に給食についての紙芝居や給食を作る道具(スパテラやひしゃくなど)に実際に触れる体験などの実施

《2年生》苦手な食べ物でもチャレンジすることを目的にした紙芝居

《3年生》朝食の大切さについて

《4年生》食べ物の栄養が体の健康に関わっていることついて

《5年生》「ひみこのはがいーぜ」のフレーズを使って、よく噛んで食べることの必要性

《6年生》食事バランスガイドの内容を給食の献立と関連させた指導

また、給食の時間では配膳の様子や児童の食べている様子を見ながら、食器の並べ方や食べ方のマナーについて伝えたり、苦手な食べ物がある児童には、少しでも食べられるように声をかけたりしています。年間を通して小学校のすべての学級に訪問しています。

〔学校での給食栄養指導〕

予定献立表等の配布物や給食一口メモ、給食意見箱の設置

給食の予定献立表をはじめ、給食に関係する配付物や掲示物には、食に関する話題や給食で使用している食材やメニューについての一口メモなどを掲載し、給食の時間の際の放送原稿や各学級での食育の資料として活用してもらっています。

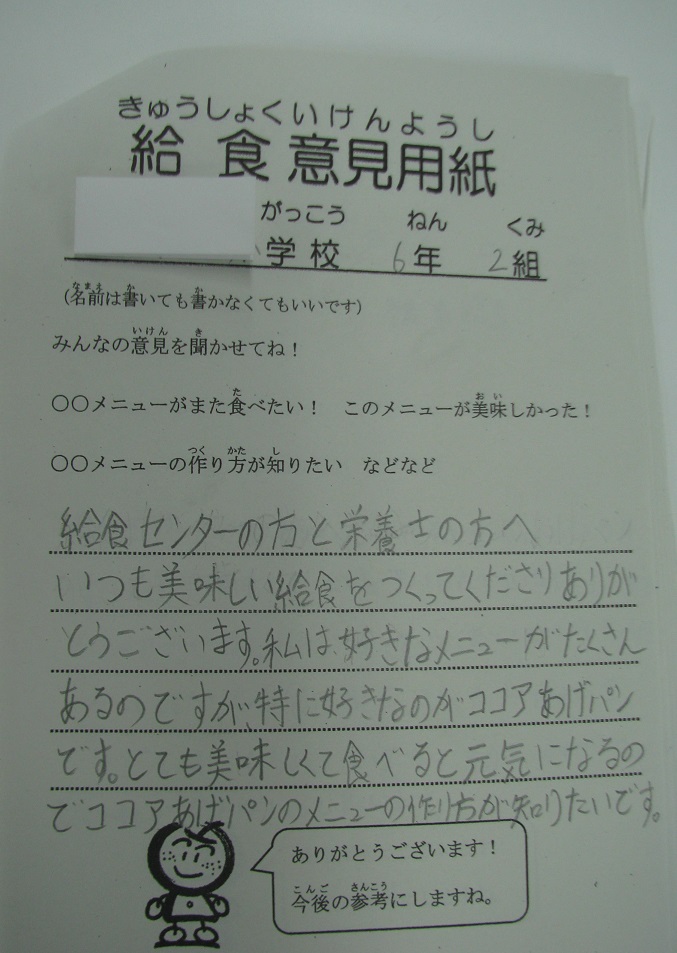

また、各学校に給食意見箱を設置しており、給食のメニューについての意見や感想などを記入し、意見箱に入れてもらっています。

「給食がおいしかった」「○○がまた食べたい」という感想、お礼の言葉や「メニューのレシピを知りたい」といったものなどもあり、給食を作る側にとってとても励みになっています。

〔児童からの給食意見用紙〕

保護者対象の試食会や施設の見学について

平成31年度には、学校給食センターで市内小中学校の保護者を対象に試食会を定期的に開催し、給食ができるまでの調理工程や家庭での食育について話をしました。

また、給食調理の見学コースがあることから、市内小学校の児童の皆さんも見学に来ています。

大量の材料を使って大きな釜で調理をしている場面を実際に見学することで、子供たちは驚きと迫力に感動しています。見学の後は「給食を残さないで食べるよ!」と言ってくれます。

〔給食センターの見学〕

おわりに

今年度は新センター開設2年目の年でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、とうもろこしの皮むき体験や生産者の畑の見学会・意見交換会、そして給食センターでの小学生の見学・保護者試食会は中止となり、思うような取組ができませんでした。

今後も、できる範囲で学校給食センターからの食育に関する情報を発信し、給食を通して子どもたちへ食べることの大切さについて伝えていきたいです。

文責:白井市学校給食センター 宇田川 淳子

関連リンク

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください