ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年1月16日

ページ番号:2160

障害者(児)の健康福祉

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービスの仕組み

障害福祉サービス(自立支援給付)

1支援費制度から障害福祉サービスへ

障害者総合支援法の施行を受け、障害者に対する個別給付サービスは、従前の支援費制度から障害福祉サービスに移行されました。平成18年度の改正では、障害者それぞれの利用者像に応じた支援が可能となるよう、また、障害の種別(身体障害者・知的障害者・精神障害者)にかかわらず、障害者が必要とするサービスを利用できるよう居宅系サービス・施設系サービスともに見直されています。また、就労支援が強化されたことも大きな特徴のひとつです。

新しい障害福祉サービスの利用にあたっても、従前の支援費制度と同様に、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供が基本とされています。事業者・施設との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとなっています。

そして、利用者のサービス提供や制度運営の公平性を確保するために、従前の支援費制度における経費の一部を補助する仕組みから、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)になりました。定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。なお、平成24年度の法改正で定率負担については、利用者負担金は利用者の属する世帯等の負担能力に応じてサービス料金の1割を上限として定められることとなりました。

また、障害福祉サービスを受けるためには、市町村から支給決定を受ける必要がありますが、障害支援区分の考え方の導入等により支給決定の仕組みが透明化・明確化されました。

2基本的な仕組み

障害者総合支援法による給付の仕組みは、利用者への個別給付である「自立支援給付」、「地域相談支援給付」、「計画相談支援給付」と、市町村及び県による地域の実情に応じた多様なサービスがある「地域生活支援事業」などがあります。個別給付である自立支援給付の主なものには、「介護給付」と「訓練等給付」の2つに分かれ、介護給付部分のサービスを受けるためには必ず障害支援区分の認定を受ける必要があります。

- 介護給付・訓練等給付費の支給申請

障害福祉サービスの利用を希望する者は、市町村に介護給付費・訓練等給付費の支給申請を行う。

市町村は、利用希望者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼する。 - 障害支援区分の認定

介護給付等、障害支援区分の認定を要するサービスを希望する場合は、市町村の認定調査員から認定調査を受け、障害支援区分の認定を受ける。 - サービス等利用計画案の提出

利用希望者は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を市町村に提出する。 - 支給決定と受給者証の交付

市町村は、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給を行うことが適切であると認めるときは、支給決定を行い、受給者証を交付する。 - 契約

利用者は、都道府県知事等から指定を受けた指定事業者・施設と契約する。 - サービスの提供

利用者は、契約した指定事業所等からサービスの提供を受ける。 - 利用者負担の支払

利用者は、サービスを受けた後、利用者負担額を指定事業者等に支払う。 - 介護給付費・訓練等給付費等の請求・支払

市町村は指定事業者等から請求を受け、介護給付費・訓練等給付費等を支払う。

※本来、給付費は利用者に支給され、利用者が指定事業者等へ支払う性格のものですが、指定事業者等が利用者に代わって請求し、受け取る代理受領方式を採っています。

3利用者負担の仕組み

利用者負担は、支援費制度おける所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(利用者の属する世帯等の負担能力に応じて定められた負担と所得に応じた負担上限月額の設定)に見直されました。また、従来障害種別で異なっていた食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなりました。

サービス利用負担・実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

※国のルールによる負担軽減策のほか、各自治体による独自の負担軽減策があるところもあります。

4障害者総合支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス

障害者総合支援法と児童福祉法のサービスは次のとおりです。

介護給付

1.居宅介護

居宅における介護(入浴、排泄及び食事等)、家事(調理、洗濯及び掃除等)、並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

2.重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方を対象に、居宅又は当該障害者が入院している病院等における介護(入浴、排泄又は食事等)、家事(調理、洗濯及び掃除等)並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助、並びに外出時における移動中の介護、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等を総合的に提供します。

3.同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等を対象に、外出時において、同行し、移動に必要な視覚的情報(代筆、代読を含む)の提供をするとともに、移動の援護、排泄、食事等の介護、その他外出する際に必要となる援護を行います。

4.行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方を対象に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な予防的援護、危険な行為等の不適切な行動や極端な行動の制御、排泄及び食事等の身体的介護、その他の該当障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

5.重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方を対象に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。

6.短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等を対象に、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護、その他の必要な支援を提供します。

7.療養介護

医療を要する障害者であって常時介護を要する方を対象に、主として昼間、病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援を提供します。

8.生活介護

常時介護を要する方を対象に、主として昼間、障害者支援施設等において、入浴・排泄・食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他必要な日常生活の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な支援を提供します。

9.施設入所支援

障害者支援施設に入所する障害者を対象に、夜間、施設において、入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援(生活介護などの日中活動と併せて、サービス提供する。)を提供します。

訓練等給付

10.自立訓練

(1)機能訓練

身体障害者又は難病等対象者を対象に、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、又は居宅の訪問において行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテ―ション、生活等に関する相談及び助言、その他必要な支援を提供します。

(2)生活訓練

知的障害又は精神障害を有する障害者を対象に、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所において、又は居宅の訪問において行われる入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営む為に必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を提供します。

11.就労移行支援

生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。

12.就労継続支援

(1)就労継続支援A型

雇用契約に基づく生産活動、その他の活動機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援の提供を行います。

(2)就労継続支援B型

雇用契約に基づかない生産活動、その他の活動機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援の提供を行います。

13.就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者を対象に、一定期間にわたり、一般就労先での就労の継続を図るため、当該就労先の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整や指導・助言等の支援を提供します。

14.共同生活援助(グループホーム)

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排泄又は食事の介護、その他必要なの日常生活上の支援を提供します。

15.自立生活援助

障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた障害者等で一人暮らしを希望する人を対象に、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、一定の期間にわたり、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を提供します。

児童福祉法に基づく給付

16.福祉型障害児入所支援

主に知的障害又は自閉症の児童を入所させてこれを保護し、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設です。

17.医療型障害児入所支援

主に肢体不自由又は重症心身障害のある児童を入所させてこれらを保護し日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設です。

18.児童発達支援

主に未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援、その他必要な支援又はこれに併せて治療を行います。

19.放課後等デイサービス

就学(幼稚園及び大学を除く)している障害児を対象に、授業の終了後又は学校の休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

20.保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応の為の専門的な支援、その他必要な支援を行います。

21.居宅訪問型児童発達支援

重症の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児を対象に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

地域相談支援に係る給付

22.地域相談支援

施設入所・精神科病院入院者を対象とした地域移行支援計画を作成し、また居宅において単身で生活している障害者等には常時の連絡体制の確保・緊急時の支援を行います。

障害者総合支援法、児童福祉法に基づく計画相談支援に係る給付費

23.相談支援

- サービス利用支援

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 - 継続サービス利用支援

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)、サービス事業者等との連絡調整を行います。

地域生活支援事業

地域生活支援事業は市町村及び県が地域の実情に応じて柔軟に事業を展開し、地域の特性に沿ったサービスを行うものです。なお、基本的に障害支援区分の判定は必要ありません。

1市町村地域生活支援事業

市町村が地域の実情に応じて事業の内容や水準を決定し展開できるところですが、以下のものが主なものとして掲げられております。

-

理解促進研修・啓発

障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行います。 -

自発的活動支援

障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。 - 相談支援事業

障害のある人、その保護者・介護者からの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 - 意思疎通支援事業

視覚・聴覚・言語等に障害があり意思疎通に支障がある人に対して、手話通訳や要約筆記などの派遣を行います。 - 日常生活用具給付等事業

障害のある人に対し、ストーマ用装具等の日常生活用具を給付又は貸与します。 - 移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある人について、ガイドヘルパーなど外出のための支援をします。 - 地域活動支援センター

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 - 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者で、補助を受けなければこの制度の利用が困難である方に補助することで、成年後見制度の利用を支援します。 -

成年後見制度法人後見支援

市民後見人を活用した法人後見人を支援するための研修等を行います。 - その他の事業

福祉ホーム事業や日中一時支援事業等市町村の判断により障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な事業を行います。

2都道府県地域生活支援事業

発達障害や高次脳機能障害等の高度な専門性を必要とする相談支援事業の市町村域を超える広域的な支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、サービス管理責任者研修等の人材育成など、県の実情やニーズに応じた事業を行います。

※障害児施設の入所は、平成18年10月から契約制度に移行しました。

しかしながら、虐待等契約になじまない児童については、これまでどおり措置制度により行われます。

手帳の交付

身体障害者手帳

身体障害者が各種の援護を受けるために必要な手帳です。

対象者

上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓に障害があるため、日常生活が著しく制限を受けている方です。

主な支援(援助)

身体障害者手帳により受けられる主な支援(援助)は次のとおりです。

なお、制度の内容等変更がある場合や所得等の制限がある場合もありますので、対象者・利用手続き等の詳細は各実施機関にお問い合わせください。

- 心身障害者扶養年金への加入

- 国税・地方税の諸控除及び減免

- 公営住宅の優先入居

- NHK受信料の免除

- NTTの電話番号案内料の免除

- 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃、航空旅客運賃、有料道路通行料金の割引

申請手続

次の書類をそろえて市又は区の福祉事務所、町村役場に申請してください。

- 身体障害者手帳交付申請書

- 指定医の診断書(指定医の意見書)

- 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)

療育手帳

知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方に対する各種の援助措置を受けやすくするため手帳を交付します。

対象者

児童相談所又は障害者相談センターにおいて知的障害であると判定された方に対して交付されます。

主な支援(援助)

療育手帳を提示することにより受けられる主な支援(援助)は次のとおりです。

なお、制度の内容等変更がある場合や所得等の制限がある場合もありますので、対象者・利用手続き等の詳細は各実施機関お問い合わせください。

- 特別児童扶養手当(重度障害の場合に、申請に必要な診断書が省略できます。)

- 心身障害者扶養年金への加入

- 国税・地方税の諸控除及び減免

- 公営住宅の優先入居

- NHK受信料の免除

- NTTの電話番号案内料の免除

- 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃、航空旅客運賃、有料道路通行料金の割引

申請手続

次の書類をそろえて市又は区の福祉事務所、町村役場に申請してください。

- 療育手帳交付申請

- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)

精神障害者保健福祉手帳

手帳を取得することにより、各種の税制上の優遇措置や障害者総合支援法に基づくサービス等を受けることができ、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ります。

対象者

精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方(知的障害者を除く。)に対して交付されます。

主な支援(援助)

精神障害者保健福祉手帳を提示すること等により受けられる主な支援は次のとおりです。

なお、制度の内容等変更がある場合や所得等の制限がある場合もありますので、対象者・利用手続等の詳細は各実施機関にお問い合わせください。

- 心身障害者扶養年金への加入

- 国税・地方税の諸控除及び減免

- 公営住宅の優先入居

- NHK受信料の減免

- NTTの電話番号案内料の免除

- 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃、路線バス運賃の割引

申請手続

次の書類をそろえて障害者本人の居住地の市町村に申請してください。

- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書

- 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル

- 所定の様式の診断書又は障害年金を受給されている場合は関係書類

更新について

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新手続が必要です。更新手続は有効期限の3カ月前から行えますので、申請手続と同様の手続を行ってください。

障害者(児)の手当等

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

| 支給

|

|

|

|---|---|---|

| 所得 |

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。 |

|

| 支給額 |

|

|

| 支給月 |

年4回支給2月、5月、8月、11月 |

|

| 申請 |

申請書が市役所、町村役場にありますので、それに記入して提出してください。 |

在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当

在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。なお、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。

| 支給対象

|

|

|---|---|

| 所得制限 |

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。 |

| 手当額 |

市町村によって異なります。 |

| 申請手続 |

申請書が市役所、町村役場にありますので、それに記入して提出してください。 |

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

| 支給要件

|

|

|---|---|

| 所得制限 |

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。 |

| 支給額 |

月額16,100円(令和7年4月から) ※年度又は年度途中で改定される場合があります。 |

| 支給月 |

年4回支給2月、5月、8月、11月 |

| 申請手続 |

申請書が市役所、町村役場にありますので、それに記入して提出してください。 |

特別児童扶養手当

精神又は身体に重度又は中度の障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図ることを目的として、家庭でその児童を監護している父母若しくは養育者に支給される手当です。

| 支給要件

|

父母については、重度又は中度の障害児を監護していること。 |

|---|---|

| 所得制限 |

本人若しくは配偶者又は扶養義務者の所得が一定額を超える場合には手当は支給 されません。 |

| 手当額 |

児童1人あたり月額 ※年度又は年度途中で改定される場合があります。 |

| 支払月 |

年3回支給(4月・8月・11月) |

| 申請手続 |

申請書類は市役所又は町村役場の福祉担当課にありますので、必要書類を添えて申請してください。

|

心身障害者扶養年金

心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。

(加入資格)

県内に居住する65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。

- 知的障害

- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害

-

精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1又は2の者と同程度と認められる方

(掛金の額)

月9,300円から23,300円(2口加入の方18,600円から46,600円)

(支給額)

- 年金

20,000円(2口加入している者については40,000円)

(加入者が死亡し又は重度障害となったとき障害児(者)の生存中毎月支給) - 弔慰金

加入期間に応じた額

(加入者の生存中、障害児(者)が死亡したとき) - 脱退一時金

加入期間に応じた額

(加入者が任意に脱退するとき)

(加入申込手続)

各市役所・町村役場障害福祉担当課

障害者のための生活支援

駐車禁止規制適用除外

公安委員会では心身に障害があり、

- 身体障害者手帳

- 療育手帳

- 精神障害者保健福祉手帳

をお持ちの方に対し、指定の駐車禁止規制(標識による規制)の対象から除外する措置をとっています。

除外の対象

(1)身体障害者手帳

| 障害名 | 等級 |

|---|---|

| 視覚機能 | 1級、2級、3級、4級の1 |

| 聴覚機能 | 2級、3級 |

| 平衡機能 | 3級 |

| 上肢機能 | 1級、2級の1及び2級の2 |

| 下肢機能 | 1級、2級、3級、4級 |

| 体幹機能 | 1級、2級、3級 |

| 運動機能(上肢・移動) | 1級、2級(一上肢のみの場合を除く) |

| 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸 | 1級、3級 |

| 肝臓 | 1級、2級、3級 |

| 免疫機能 | 1級、2級、3級 |

(2)療育手帳

![]() 、

、![]() 1、

1、![]() 2、A、A1、A2

2、A、A1、A2

(3)精神障害者保健福祉手帳1級

障害の内容・等級により、除外を受けることができる場合とできない場合がありますので、詳しくは千葉県警察ホームページ「駐車除外及び駐車許可制度の運用について」をご確認下さい。

申請・問い合わせ先

- 手帳の住所を管轄する警察署

- 千葉県警察本部交通部交通規制課

ちば障害者等用駐車区画利用証制度

公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難又は移動に配慮が必要と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。申請方法は下記のとおりです。

- お住まいの市町村窓口

窓口で申請書を受け付け、原則即日交付します。 - 千葉県

郵送で申請書を受け付け、2週間程度で申請者へ利用証を送付します。

(身体障害)

身体障害者補助犬の育成・給付

身体障害者補助犬を育成し、給付することにより、重度身体障害者の就労等社会活動への参加を促進することにより、その福祉の増進を図ることを目的にしたものです。

- 申込み方法

身体障害者補助犬の給付を希望する方は市福祉事務所又は町村役場に身体障害者補助犬給付申請書を提出してください。

手話通訳者の派遣

聴覚障害者のコミュニケーションを円滑にし、市町村が実施する手話通訳者派遣事業を補完するため、複数市町村にまたがる団体が主催する集会、会合等へ手話通訳者を派遣します。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会に委託) - 問い合わせ・申込み先

社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会

〒260-0022千葉市中央区神明町204-12

電話:043-308-6372

ファックス:043-308-5562

要約筆記者の派遣

聴覚障害者が社会生活を営む上で必要な地方公共団体の主催する会合に出席するなどの場合において、円滑な意思の疎通を図るため要約筆記者を派遣します。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会に委託) - 問い合わせ・申込み先

社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

〒260-0022千葉市中央区神明町204-12

電話:043-308-6372

ファックス:043-308-5562

盲ろう者向け通訳・介助員の派遣

盲ろう者の自立と社会参加を促進するため、重度の盲ろう者に通訳・介助員を派遣して情報保障及び移動等の介助を行います。

- 事業の実施主体

千葉県(NPO法人千葉盲ろう者友の会に委託) - 問い合わせ・申込み先

NPO法人千葉盲ろう者友の会

〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5

千葉県社会福祉センター内

電話・ファックス:043-310-3008

盲ろう者向け生活訓練事業

盲ろう者一人ひとりの能力や障害の程度に応じて、歩行訓練やコミュニケーション訓練を実施します。

- 事業の実施主体

千葉県(NPO法人千葉盲ろう者友の会に委託) - 問合せ・申込み先

NPO法人千葉盲ろう者友の会

〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5

千葉県社会福祉センター内

電話・ファックス:043-310-3008

盲ろう者向け相談支援事業

盲ろう者の自立と社会参加の促進を目的とし、盲ろう者やその家族等からの相談に対応します。

- 事業の実施主体

千葉県(NPO法人千葉盲ろう者友の会に委託) - 問合せ・申込み先

NPO法人千葉盲ろう者友の会

〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5

千葉県社会福祉センター内

電話・ファックス 043-310-3008

日常生活用具給付等事業

重度障害児・者に対し、日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として、市町村が実施します。

- 種目及び対象

日常生活用具の給付等種目及び対象要件となる障害程度については、各市町村において定められています。 - 費用徴収

各市町村の基準により、費用の一部を徴収します。 - 申請手続

詳しくは、各市町村の障害者福祉担当課へお問い合わせください。

(知的障害)

障害者生活ホーム

独立した生活を求めている知的障害者あるいは家庭における養育が困難な知的障害者に対し居室等を提供し、日常生活及び社会適応に必要な各種援助を行います。

- 入居対象者

- 満15歳以上の知的障害者であって、就労あるいは通所施設等に通所している者

- 家庭で養護・監護等のサービスが受けられない者

- 費用

入居者は、飲食物費、家賃、光熱費、共益費等の実費を負担していただきます。 - 申込み先

各市町村

障害児等療育支援事業

在宅の障害児等に対し、障害児(者)施設等の職員が、外来及び訪問の方法により各種の相談に応じるとともに、障害児保育を行う保育所等に赴き、発達療育支援や、自立生活に向けて必要な助言、指導を行います。

申込み先は、県から指定を受けた障害児(者)施設等です。

心身障害児(者)歯科保健巡回診療指導事業

心身障害児(者)施設の入所者や在宅心身障害児(者)に対し、巡回歯科診療車(ビーバー号)により歯科診療及び歯科保健指導を行う事業です。

障害者のための医療・補装具

自立支援医療費(更生医療)の支給

身体障害者が、障害の程度を軽くし又は取り除き、あるいは障害の進行を防いで職業上、及び日常生活の便宜を増すために必要なとき給付する医療です。

- 対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者です。 - 給付内容

次のような給付を受けられます。

- 診察

- 薬剤、又は治療材料の支給

- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

- 看護

- 移送

- 利用者負担

基本は1割の定率負担ですが、所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されます。 - 助成方法

市福祉事務所、町村役場に申請し、判定を受けてから自立支援医療受給者証の交付を受け、指定医療機関で診療を受けてください。

補装具費の支給

職業その他日常生活の能率向上を図るために補装具を必要とする身体障害者(児)に対し、補装具費の支給を行います。

- 対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児)です。 - 補装具種目

次の補装具費を対象とします。

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼・眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)、補聴器、車いす、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、歩行補助つえ、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

※借受けの対象となる種目

- 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品

- 重度障害者用意思伝達装置の本体

- 歩行器

- 座位保持椅子

- 費用

原則として1割を利用者が負担します。ただし、所得に応じた月額負担上限額が設定されています。 - 費用の支払方法

補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要した費用については原則償還払いとしており、利用者は購入等に要した費用を業者に支払い、また、市町村に対して要した費用の百分の九十相当額を請求します。ただし、業者が市町村と代理受領の手続を行っている場合は、利用者は業者に対し、要した費用のうち自己負担分を業者に支払い、業者が市町村に残りの額を請求することができます。

詳しくは、各市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。 - 申請手続

市町村の障害福祉担当課が申請の窓口となります。補装具の交付を申請される場合には、原則として指定自立支援医療機関又は保健所の医師の診断が必要です。また、種目によっては障害者相談センターでの判定書(児童の場合は意見書)が必要となります。申請し、市町村から補装具費決定通知書及び補装具費支給券の交付を受けてから、業者に補装具費支給券を提出し契約を結んだ上で補装具の購入等を受けます。

詳しくは、各市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。

重度心身障害者(児)医療費の助成

身体障害者手帳1・2級の者、療育手帳A・Aの1・Aの2の者又は精神障害者保健福祉手帳1級の者が診療を受けた場合に、保険診療に係る医療費を助成します。

- 対象

身体障害者手帳1・2級を有する者又は療育手帳A・Aの1・Aの2を有する者又は精神障害者保健福祉手帳1級を有する者。ただし、65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された者は対象外となります。 - 給付内容

保険で決められた診療内容に限られます。 - 給付方法

現物給付方式により実施しており、医療機関の窓口で受給券を提示することにより、受給券に記載された自己負担金額のみで医療サービスを受けることができます。(受給券の提示がない場合や県外の医療機関で受診した場合は、償還払いとなります。)

※市町村により助成対象や給付内容が異なることがあるので、詳しくは、各市町村障害福祉担当課にお問い合わせください。

自立支援医療(精神通院医療)の支給

精神の疾患により通院治療を受けている方が、指定の医療機関で保険診療を受けた際に、医療費の一部を公費で負担する制度です。

- 対象者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する者(ICD-10精神および行動の障害のF0から9、G40の疾患の方) - 有効期間

1年間です(始期は申請日から、終期は1年後の受付日前月の末日までとなります)。有効期限が切れる3か月前から再認定のための申請ができます。 - 自己負担額

窓口での自己負担は原則1割です。課税状況・所得・診断名により、月ごとの自己負担上限額が設定されます。

※受診時に「自立支援医療受給者証」を提示する必要があります。 - 申請手続

市町村の障害福祉担当課が申請の窓口になります。申請にあたり、所定の申請書、診断書、世帯の所得の確認できる書類、個人番号カード等が必要になります。

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。(実施主体は各市町村となります。)

- 対象者

次の要件をすべて満たす18歳未満の方が助成の対象となります。

- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

- 世帯内に市町村税の所得割46万円以上の方がいないこと。

- 助成額

各市町村より基準価格の範囲内で、購入価格の3分の2を助成します。 - 申請手続

詳しくは、各市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。

障害者のための生活訓練等

身体障害者生活行動訓練

身体障害者に対して各種講習会、訓練等を組織的に行うことにより、在宅身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、次の事業を実施しています。

- キャンプ訓練

- スポーツレクリエーション講習会

- 福祉講座

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人千葉県身体障害者福祉協会に委託) - 問い合わせ・申込み先

社会福祉法人千葉県身体障害者福祉協会

〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5 - 千葉県社会福祉センター内

電話:043-245-1746

ファックス:043-245-1578

音声機能障害者発声訓練

喉頭摘出により、音声機能に障害のある方々に対して発声訓練を行い、再び発声ができるように音声機能障害者発声講習会を開催します。

- 事業の実施主体

千葉県(京葉喉友会に委託) - 実施期間

通年、月3から4回 - 対象者

疾病により喉頭摘出した音声機能障害者 - 問い合わせ・申込み先

京葉喉友会事務局

〒264-0006千葉市若葉区小倉台2-4-13

電話・ファックス:043-231-9583

視覚障害者社会生活訓練教室開催

視覚障害者の方に日常生活上必要とされる諸能力について訓練指導等を行うことにより、その感覚又は日常生活能力の改善を図るとともに、社会生活に必要な知識の習得や体験交流等が行える場を設けることにより、視覚障害者の方の福祉の増進を図るための事業です。

(1)教育講座の開催

年間を通じて専門の講師を依頼し、知識教養を身につけるとともに、生活に必要な技術を高めることを目指して各種講座を開催します。

- 生活と暮らしのマナー

- 手芸

- 料理

- 生け花

- 健康体操

- 社会見学

- その他

(2)スポーツ教室の開催

- ボウリング大会

- サウンドテーブルテニス 原則として毎月第2金曜日

- グランドソフトボール 原則として毎月第2日曜日

- その他

事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会に委託)

問い合わせ・申込み先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

視覚障害者生活向上支援事業

視覚障害者が生きがいを持って生活できるよう、更生援護相談や教養・文化講座等を開催し、生活の質の向上を図るための事業です。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会に委託) - 問い合わせ・申込み先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

オストメイト社会適応訓練

人工肛門・人工膀胱造設者を対象に、講習会を開催し、装具等の使用について正しい知識を身につけるための講演や生活上の基本的事項について相談に応じます。

- 事業の実施主体

千葉県(公益社団法人 日本オストミー協会千葉県支部、同協会千葉市支部に委託) - 問い合わせ・申込み先

公益社団法人日本オストミー協会千葉県支部

〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5

千葉県社会福祉センター内

電話:043-309-7571 (月曜・水曜・金曜 午前10時から午後4時)

ファックス:043-309-7572

公益社団法人日本オストミー協会千葉市支部

〒264-0024千葉市若葉区高品町899-1 1-606

電話・ファックス:043-287-5783

身体障害者の自動車運転免許

身体障害者が自動車の運転免許を受けようとする場合は、まず、千葉県運転免許センター内適性相談室において適性検査(月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分から11時、午後1時から4時、持参するものは身体障害者手帳、現有免許証)を受けます。

適性検査によって身体に適応した自動車の条件が示されますので、その条件に合った自動車によって免許試験を受けることができます。

なお、詳しくは、下記適性相談室にお問い合わせください。

- 問い合わせ先

千葉県運転免許センター内適性相談室

〒261-0025千葉市美浜区浜田2-1

運転免許本部試験課

電話:043-274-2000(内線352)

身体障害者のための無料自動車運転教習

就職するため自動車運転免許を取得したい身体障害者の方を対象に、「身体障害者運転能力開発訓練センター」が募集する無料運転教習もあります。

- 対象

ハローワークに求職登録している身体障害者手帳所持者で、適性検査に合格し、「身体障害者運転能力開発センター」が入所を認めた方 - 期間

3か月間(入所日は1、4、7、10月の各月初め。申込締切は前10日まで。) - 定員

各期25人(年間100人) - 費用

教習費は無料(検定料など自己負担約3万5千円) - 宿舎

身体障害者専用宿舎あり(有料) - 問い合わせ先

身体障害者運転能力開発訓練センター

〒352-0023埼玉県新座市堀ノ内2-1-46

電話:048-481-2711

教育

千葉県総合教育センター

千葉県総合教育センターは、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行うとともに、県民に対し、教育に関する奉仕を行うことにより、千葉県の教育の振興に資することを目的としています。

調査・研究事業

各教科・学校運営等に関する基礎的・実践的な調査研究と社会の変化や本県の教育課題に即応した実践的な調査研究を行っています。

研修・能力開発事業

教育関係者の資質向上・能力開発を図るための専門的で実践的な研修を行っています。各キャリアステージ別に位置付けた基本研修、専門研修や課題研修、国・県等の動向を踏まえた研修、社会の変化に対応する研修等を行っています。

学校支援事業

学校運営や学習指導上の様々な課題解決・教職員の能力開発に資するため、学校や教職員等への支援及び助言を行っています。また、カリキュラム関連情報の収集・提供を行い相談に応じています。

教育相談事業

特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒及び保護者や教員等を対象として、教育・養育上のニーズに応じて相談を行っています。相談内容によっては、医師による相談や千葉県子どもと親のサポートセンターと連携した相談も行っています。

相談の内容

- 発達に関すること(言葉の遅れや発音・聞こえ方や見え方・体の動き等)

- 家庭及び学校生活のこと(コミュニケーションを取ることが難しい、学習の遅れや偏りがある等)

- その他(発達障害の疑いのあるお子さんへの支援方法、就学先や進路先等)

相談の方法

- 来所相談(予約制:月曜から金曜日 午前9時から午後5時 休・祝日、年末年始を除く)

・申込みの際は、住所、氏名、学校名、保護者名などの他に、相談の概要をお知らせください。

・相談者のニーズ等に応じて、精神科医等による医療相談も行っています。 - 電話相談(月曜から金曜日 午前9時から正午、午後1時から午後4時30分 休・祝日、年末年始を除く)

- メール相談(24時間受付)

・件名に「相談」という文字を入れてください。

・返信には一週間程度お時間をいただきます。

※申込み先

千葉県総合教育センター 特別支援教育部

所在地

〒263-0043千葉市稲毛区小仲台5-10-2

電話:043-207-6025(教育相談専用)

メール:sose-inage01@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県総合教育センターホームページ

障害のある子どもたちの教育の場

平成19年度からスタートした「特別支援教育」は、発達障害を含む障害のある子どもたちの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子どもたち一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行います。

主な教育の場としては、「通常の学級」、「通級による指導(通級指導教室)」、「特別支援学級」、「特別支援学校」があり、それぞれの場で一人一人の教育的ニーズに応じられるよう、合理的配慮の提供や支援体制の整備をしています。

通級による指導

小学校・中学校・義務教育学校・高等学校では、在籍している通常の学級で各教科等の指導を受けつつ、一部、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服し自立を図るため、個々の障害に応じた特別の指導を特別の場で受けることができます。

対象の障害種は、言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、注意欠陥多動性障害者、肢体不自由者、病弱及び身体虚弱者です。

詳しくは、居住地の市町村教育委員会、高等学校については千葉県教育庁統一ダイヤルにお問い合わせください。

特別支援学級

小学校・中学校・義務教育学校には、知的障害者、肢体不自由者、病弱及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症・情緒障害者を対象とした学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行う学級があります。

特別支援学級では、障害のある児童生徒と、障害のない児童生徒とが、相互のふれあいを通じて経験を広め、社会性や豊かな人間性を育むために、通常の学級との交流及び共同学習も行っています。

詳しくは、居住地の市町村教育委員会にお問い合わせください。

特別支援学校

特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)を対象とした、障害のある児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養うことを目的とした学校です。

県内には、下記の「特別支援学校一覧」のとおり、県立、市立及び国立大学付属の特別支援学校が46校(市立の分校を含む)あります。また、障害が重度又は重複しているなどの理由で学校に通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対しては、特別支援学校の教員が家庭や病院等を訪問して授業を行っています。

詳しくは、小学部と中学部への入学は、居住地の市町村教育委員会、幼稚部と高等部への入学は、千葉県教育庁統一ダイヤルにお問い合わせください。

- 千葉県教育庁統一ダイヤル

電話:0120-23-1008

※県立特別支援学校については、上記ダイヤルへお問合せください。それ以外の学校については、当該校へ直接お問い合わせください。

障害者のための施設

障害者総合支援法に基づく各種サービスを実施する事業所のほかに、障害者支援施設等があります。

障害者支援施設

介護を必要とする障害者が入所して、入浴、排せつ又は食事の介護等を受けるための施設です。

- 入所要件

- 満18歳以上(特別の場合には、満15歳以上)の障害者

- 障害者総合支援法に基づく介護給付等の支給決定を受けていること

- 費用

入所者本人及び扶養義務者の負担能力に応じた利用者負担(市町村が決定します。)があります。 - 相談

各市又は区の福祉事務所、町村役場福祉担当課障害者総合支援法に基づく介護給付等の支給決定は市町村が行います。

福祉ホーム

低額な料金で、現に住居を求めている障害者に対して、居室その他の設備を利用していただくとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設です。

- 入所要件

家庭環境、住宅事情等の理由により家族との同居が困難であるため、現に住居を求めている者。 - 費用

入居者は、利用料の負担があります。 - 相談

市役所、町村役場福祉担当課

千葉県立障害者施設の運営法人

社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団

この事業団は、社会福祉法に基づいて設立認可され、現在は指定管理者として県が設置した身体障害者(児)関係の施設・リハビリテーション医療施設の管理運営を行っています。

- 事業内容(施設名、入所定員)

千葉リハビリテーションセンターの管理経営

医療型障害児入所施設愛育園132名

児童発達支援センター16名

障害者支援施設更生園56名

補装具製作施設

リハビリテーション医療施設110名 - 問い合わせ先

〒266-0005千葉市緑区誉田町1-45-2

電話:043-291-1831

ファックス:043-291-1857

障害者のための就業の場の確保

以下に記載されているほかに、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの仕組みのページに記載されている地域活動支援センターにおいても、障害者のための生産活動の機会を提供しています。

知的障害者の職親委託

知的障害者の更生援護に熱意を持っている事業経営者で希望する方を職親として登録し、知的障害者を委託して生活指導及び技能習得訓練を行う制度です。

- 職親登録

職親になることを希望する方の申込みに基づき、市町村長が職親登録の適否を審査し適当と認めたときに登録します。 - 委託料

知的障害者が委託されている職親の方に対しては委託料が支払われます。 - 相談

各市町村障害福祉担当課

千葉障害者就業支援キャリアセンター

障害者を雇用している(又は雇用を検討している)企業に対する各種支援のほか、地域の支援機関と連携しながら、障害者本人やその家族等からの就労相談にも対応しています。

また、就業を希望する障害者を対象に、施設内や協力事業所において職業準備訓練を行っています。

- 費用

無料(ただし、利用に伴う交通費などは自己負担となります。) - 開所時間

午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く。) - 所在地

〒261-0002千葉市美浜区新港43-1-1

電話:043-204-2385

ファックス:043-246-7911

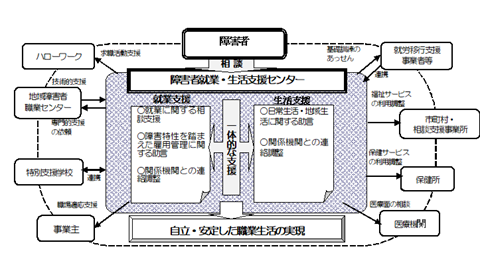

障害者就業・生活支援センター

就職を希望する障害者を対象に、身近な地域で、就業面の支援と生活面の支援を一体的に行うため、雇用、福祉、教育等の関係機関と連携しながら、障害者の就業及び就業に伴う生活に関する指導・助言、就業前準備訓練のあっせんなど、障害者の職業生活における自立を図るための支援を行っています。

- 費用

無料(ただし、利用に伴う交通費などは自己負担となります。) - 利用方法

最寄りのセンターにお問い合わせください。 - 障害者就業・生活支援センター一覧(産業人材課のホームページ)

障害者のための文化・レクリエーション

点字県広報の発行

重度の視覚障害者に点字による県民だより等を発行(月1回)しています。

- 事業の実施主体:千葉県(社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会に委託)

- 問い合わせ先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

点字・音声即時情報ネットワーク

活字による情報収集の困難な視覚障害者に対し、パソコンを利用して点字・音声による情報を提供することにより、社会参加を促進し、福祉向上を図ります。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会に委託) - 問い合わせ・申込み先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

点字図書館

眼の不自由な人たちの教養と福祉の増進を図るため、点字図書及びテープ図書の無料貸出しを行う図書館です。

- 事業内容

点字図書・テープ図書を全国の視覚障害者に無料で郵送貸出しをし、中途失明者の更生を図るために、点字の読み書きの指導を行うとともに、毎月全国の盲学校小学生に「小さな童話」を無料配布しています。また、奉仕者を養成し、点訳奉仕会(活字の本を点字に写しかえる点訳活動)、朗読奉仕会(本や雑誌をテープに吹き込む)の仕事もしています。 - 利用方法

直接下記にお問い合わせください。 - 問い合わせ先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

点字出版所

無料又は低額な料金で点字刊行物を出版する施設です。

- 事業内容

千葉県民だより、千葉県議会だよりの点字版の出版をしています。御希望の方は直接下記にお申込みくだされば無料でお送りします。このほか一般の点字印刷物の注文も受けています。

- 問い合わせ・申込み先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人 千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

録音県広報の発行(声の広報紙)

重度の視覚障害者に録音テープ又はCDによる「県民だより」等を発行(月1回)しています。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会に委託) - 問い合わせ・申込み先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

字幕入り映像ライブラリーの設置

聴覚障害者に対する情報提供のため、テレビ番組等に字幕を入れたDVD等の無料貸付(返送にかかる郵送代は自己負担)を行っています。

- ビデオテープの種類

ドラマ、ドキュメント、漫画、料理番組等 - 問い合わせ・申込み先

千葉聴覚障害センター(社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会)

〒260-0022千葉市中央区神明町204-12

電話:043-308-6372

ファックス:043-308-5562

パラスポーツ指導者の養成

パラスポーツに関する指導を行う者を対象とした研修会や「パラスポーツ指導員(初級指導員)」を養成するための講習会を開催しています。

- 実施主体

千葉県 - 申込み先

一般社団法人千葉県障害者スポーツ協会

〒263-0016千葉市稲毛区天台6-5-1

電話:043-287-2037

千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンター

障害者の自立や社会参加の促進を図るため、障害者のスポーツ・レクリエーション活動及び文化活動の場として設置された施設です。一般の方にもご利用いただき、障害者との交流を図っています。

- 施設内容

- 多目的室

研修・会議などに利用できます。またレクリエーションも可能です。 - 教養文化室(和室)

会議や茶道、詩吟、囲碁、将棋などに利用できます。 - 音楽室

器楽・コーラス練習などに利用できます。 - 体育室

卓球(視覚障害・車椅子・一般)、バスケットボール、バレーボール、ショートテニス、バドミントン、インディアカ等のスポーツやスポーツ以外の各種行事にも利用できます。

- 利用時間

午前9時から午後9時(日曜・祝祭日は午後5時まで) - 休館日

毎週月曜日(ただし月曜日が祝祭日の場合は開館し、翌日休館)

年末年始(12月29日から1月3日) - 申込み先・所在地

〒263-0016千葉市稲毛区天台6-5-1

電話:043-253-6111

空調設備工事に伴う体育室等の利用不可期間について

体育室の空調設備工事が行われています。(工期は令和8年3月19日までを予定しています。)

詳しくは、千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンターのホームページをご確認ください。

何かとご不便をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

- 空調設備工事場所

体育室 - 利用不可となるエリア

体育室・駐車場の一部とその周辺

(駐車場の台数が少なくなっていますので、公共交通機関の御利用に御協力をお願いいたします。)

障害者を支援するためのボランティア等の養成

点訳奉仕員の養成

視覚障害の福祉に理解と熱意を有する方に点訳の指導を行うことにより、点訳奉仕員を養成し、視覚障害者の福祉の増進を図るための事業です。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会に委託) - 対象者

視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する方です。 - 講習内容

点字図書の知識について

点字の理論について

点字実技について

身体障害者の福祉について - 問い合わせ・申込み先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

朗読奉仕員の養成

重度の視覚障害者に「声の図書」を提供するため、講習会を開催し朗読奉仕員を養成しています。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会に委託) - 対象者

視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する方です。 - 講習内容

声の図書の知識について

朗読の方法及び実技について

身体障害者の福祉について - 問い合わせ・申込み先

視覚障害者総合支援センターちば(社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会)

〒284-0005四街道市四街道1-9-3

電話:043-424-2501

ファックス:043-421-5179

手話通訳者等の養成

聴覚障害者及び音声、言語機能障害者と健聴者とのコミュニケーションを円滑に行えるよう手話通訳者を養成します。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会に委託) - 問い合わせ・申込み先

社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

〒260-0022千葉市中央区神明町204-12

電話:043-308-6372

ファックス:043-308-5562

要約筆記者の養成

手話習得の困難な中途失聴者や難聴者と健康者とのコミュニケーションを円滑に行えるよう要約筆記者を養成します。

- 事業の実施主体

千葉県(社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会に委託) - 内容

講義、実習 - 受講申込み先

社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

〒260-0022千葉市中央区神明町204-12

電話:043-308-6372

ファックス:043-308-5562

盲ろう者通訳・介助員の養成

情報の取得が極めて困難な盲ろう者の自立と社会参加を促進するため、盲ろう者向け通訳・介助者を養成します。

- 事業の実施主体

千葉県(NPO法人千葉盲ろう者友の会に委託) - 内容

講義、実習、演習 - 受講申込み先

NPO法人千葉盲ろう者友の会

〒260-0026千葉市中央区千葉港4-5

千葉県社会福祉センター内

電話・ファックス:043-310-3008

お問い合わせ

*****各項目内容に関するお問い合わせは、それぞれに記載されているお問い合わせ先にお願いいたします。*****

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください