ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年7月25日

ページ番号:4439

後期高齢者医療制度について

1制度の概要

高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じて公平に負担することが必要であることから、医療制度改革として平成20年4月から運用が開始された、75歳以上の高齢者等を対象とする医療保険制度です。

2運営

県内全市町村(54市町村)で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給等の事務を行っています。

3対象者(被保険者)

具体的には県内に住所を有する次の方が対象となります。

- ア 75歳以上の方(75歳の誕生日から)

- イ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)

現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

4被保険者証(保険証)

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」が1人1枚交付されてきましたが、従来の被保険者証は令和6年12月2日以降交付されなくなりました。今後は、マイナンバーカードの健康保険者利用(マイナ保険証)か、「資格確認書」で受診していただくことになります。なお、令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず「資格確認書」が交付されます。

詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)をご覧ください。

5患者の窓口負担(一部負担金)

1割、2割または3割(現役並み所得者)

詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)をご覧ください。

千葉県後期高齢者医療広域連合 医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について![]()

6運営の財源

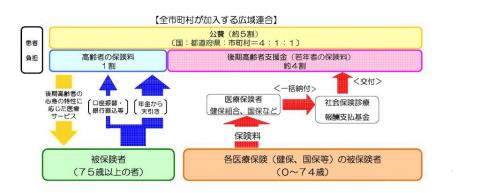

患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(約1割)となります。

7保険料

- (1)後期高齢者の方々一人ひとりが、皆、負担能力に応じて公平に保険料を負担していただくこととなります。

県内は均一の保険料となります。

令和6年度及び令和7年度保険料

均等割額:43,800円

所得割率:9.11%

なお、1人当たりの保険料額については、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページで試算が可能です。 - (2)所得の低い方については、世帯の所得水準に応じて保険料(均等割額)が軽減されます。

軽減の基準額

同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の基準を下回る場合は、均等割額が軽減されます。

7割軽減:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合

5割軽減:43万円+(30.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合

2割軽減:43万円+(56万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合

※ 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。

- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。

- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

(3)後期高齢者医療制度の被保険者となる前日において、被用者の子供と同居するなどにより被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、2年間5割軽減された均等割のみを負担することとなります。

- (4)保険料の徴収事務については市町村が行います。

年額18万円以上の年金受給者は、原則年金からの天引き(特別徴収)となります。

ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、天引きになりません(納付書による納付(普通

徴収)となります。)。

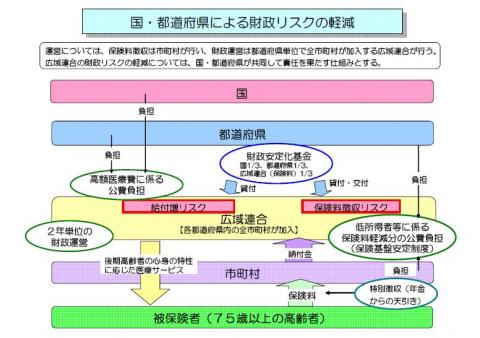

8広域連合の財政リスクの軽減措置

国及び県が共同して責任を果たす仕組みとなっています。

- ア 高額医療費に係る公費負担

(国4分の1、県4分の1) - イ 保険料未納、医療給付費の増加等に係る財政安定化基金

(国3分の1、県3分の1、広域連合3分の1) - ウ 低所得者等に係る保険料軽減分の公費負担(保険基盤安定制度)

(県4分の3、市町村4分の1)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください