ここから本文です。

ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化施設 > 美術館・博物館 > 県立美術館・博物館のイベント・展示情報 > 生物の進化を島が支える-シマクイナが明かす、日本列島が大陸集団の存続を支える仕組み-

![]()

更新日:令和7(2025)年11月18日

ページ番号:814777

生物の進化を島が支える-シマクイナが明かす、日本列島が大陸集団の存続を支える仕組み-

発表日:令和7年11月18日

県立中央博物館

県立中央博物館(千葉市)の 小田谷嘉弥(おだやよしや) 研究員が参加した共同研究グループは、ユーラシア大陸東部と日本の湿地に生息する絶滅危惧種の鳥・シマクイナの進化の歴史を解明し、日本列島の集団が大陸の集団の個体数や遺伝的多様性を「支える源」になったことを明らかにしました。

本成果は、日本列島という一見すると大陸よりも小さな自然環境であっても、長い生物の歴史では大陸規模の進化や生物多様性の維持に重要な役割を担うことを示すもので、日本の自然の持つ価値を改めて浮き彫りにしました。

本研究成果は、2025年8月25日にJournal of Biogeography誌でオンライン公開されました。

関東地方の越冬地で捕獲されたシマクイナ(環境省の許可のもと捕獲)

掲載誌・論文タイトル

掲載誌 Journal of Biogeography

論文タイトル Phylogenomics supports island contribution to metapopulation dynamics in a predominantly continental bird species.

リンク先![]() (英文ページ)

(英文ページ)

当館職員の役割

関東地方及び釧路湿原におけるシマクイナの捕獲調査と血液のサンプリングを行いました。

本研究のポイント

- 最先端のゲノム研究によって北東アジア固有で絶滅危惧種のシマクイナの進化の歴史を復元

- 日本列島が大陸(北東アジア)の遺伝的供給源となって本種の数十万年の存続に貢献した可能性

- 「島=進化の袋小路」という従来の考えを覆す成果

- 面積の限られた島の自然環境が、大陸の生物の歴史、そして未来を支える可能性

シマクイナについて

ツル目クイナ科の渡り鳥で、全長13センチメートルのスズメほどの大きさの鳥です。下草が生い茂った湿地で繁殖するため、かつてはその分布は大きな謎に包まれていました。特徴的な鳴き声を持つことから、ロシア及び北日本の繁殖地や、関東以西の越冬地などが徐々に明らかにされています。環境省レッドリストでは絶滅危惧種に選定されています。

研究グループ(連名順)

青木大輔(国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所)

先崎理之(北海道大学)

安藤温子(国立研究開発法人 国立環境研究所)

小田谷嘉弥(千葉県立中央博物館)

Wieland Heim (Swiss Ornithological Institute, University of Zurich,University of Oldenburg)

北沢宗大(北海道大学、国立研究開発法人 国立環境研究所)

Tom Wulf(Institute of Integrated Natural Sciences)

Daronja Trense(Koblenz-Landau University)

Marc Bastardot(University of Lausanne)

福田篤徳(日本野鳥の会茨城県)

高橋雅雄(岩手県立博物館、NPO法人おおせっからんど)

今藤夏子(国立研究開発法人 国立環境研究所)

本件に関する問い合わせ先

発表内容詳細・本件に関する問い合わせ先は、森林総合研究所ほかの報道発表資料をご確認ください。

リンク先![]() (森林総合研究所ホームページ)

(森林総合研究所ホームページ)

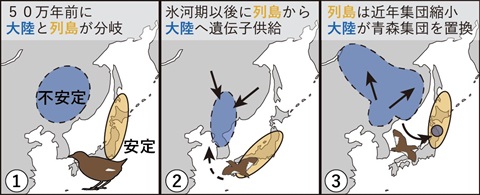

〈参考〉研究内容の模式図

シマクイナが大陸と日本列島で枝分かれしてからの複雑な進化の歴史に関する模式図。楕円は種分布モデルによって予測された繁殖地分布を模式的に示したもの(実線:安定、点線:不安定)を示す。矢印は分布の変化(実線)や遺伝子の供給(点線)を示す。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください