ここから本文です。

ホーム > イベント情報 > イベント・講座・セミナー > 県立美術館 令和7年度企画展「民藝MINGEI-美は暮らしのなかにある」

![]()

更新日:令和7(2025)年4月8日

ページ番号:757848

県立美術館 令和7年度企画展「民藝MINGEI-美は暮らしのなかにある」

発表日:令和7年4月8日

県立美術館

約100年前の思想家・柳宗悦(やなぎむねよし)は日常生活のなかで用いられてきた手仕事の品々に美を見出し、「民衆的工藝―民藝」の考えを提唱しました。

全国巡回展示である本展は、民藝について「衣・食・住」をテーマにひもとき、暮らしで用いられてきた美しい民藝の品々約150件を展示します。また、いまに続く民藝の産地での作り手と手仕事や、現代のライフスタイルと民藝を融合したインスタレーション(空間展示)を通じて、現在の民藝のひろがりを紹介します。

あわせて、千葉会場限定企画として、柳宗悦が我孫子市で過ごした時代にスポットをあて、日本民藝館から特別にお借りした作品や当館のコレクションを展示し、千葉と民藝の関わりも紹介します。

開催期間

令和7(2025)年4月22日 (火曜日)

から令和7(2025)年6月29日 (日曜日)

開館時間:午前9時から午後4時30分(入場は午後4時まで)

休館日:月曜日(ただし、5月5日(月曜日)は開館)、5月7日(水曜日)

開催場所

| 名称 | 千葉県立美術館 |

|---|---|

| 住所 | 千葉県千葉市中央区中央港1-10-1 |

| 電話 | 043-242-8311 |

| ホームページ | 県立美術館ホームページ |

内容

スリップウェア鶏文鉢 イギリス 18世紀後半

日本民藝館蔵 Photo: Yuki Ogawa

(左から)角酒瓶 小谷眞三 倉敷(岡山) 1979年/酒瓶 小谷眞三 倉敷(岡山) 1985年頃/栓付瓶 メキシコ 20世紀中頃

いずれも日本民藝館蔵 Photo: Yuki Ogawa

展示概要

1941生活展―柳宗悦によるライフスタイル提案

1941年、柳宗悦は自身が設立した日本民藝館(東京・駒場)で「生活展」を展開。民藝の品々で室内を装飾し、今でいうテーブルコーディネートを展示しました。本章では「生活展」の再現を試み、実際に出品された作品を中心に、柳が説いた暮らしの美を紹介します。

日本民藝館「生活展」会場写真 1941年

暮らしのなかの民藝―美しいデザイン

柳宗悦は、日本のみならず朝鮮半島、中国、欧米などの各国を訪ね、陶磁、染織、木工などあらゆる工芸品のほか、絵画や家具調度など多岐にわたる手仕事の美を集めました。本章では民藝の品々を「衣・食・住」に分類し、それぞれに民藝美を見出した柳の視点をひもときます。

刺子稽古着 江戸時代 18-19世紀

日本民藝館蔵

ひろがる民藝―これまでとこれから

柳宗悦の没後も民藝運動は広がりを見せました。本章では、濱田庄司らによる書籍『世界の民芸』で紹介された世界各国の品々や、日本各地の工芸の産地で働く人々の「いま」を紹介します。また、現在の民藝ブームの先駆者ともいえるテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Art ディレクター)による、民藝と現代の暮らしを融合した「これからの民藝スタイル」をインスタレーション(空間展示)で提案します。

八尾和紙(富山、製作風景:桂樹舎)

Photo: Yuki Ogawa

千葉会場限定企画

「民藝運動前夜―我孫子時代の柳宗悦 朝鮮美術と白樺派」

柳宗悦は1914年から1921年まで、千葉県我孫子市で過ごしました。民芸運動が本格化する直前にあたるこの時期に、柳は陶磁器などの朝鮮の民藝品の収集と、雑誌『白樺』に注力していました。日本民藝館から特別にお借りした作品や、千葉県立美術館のコレクションを通して、千葉と民藝の関わりをご紹介します。

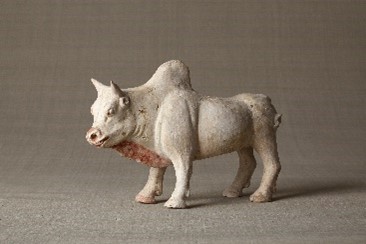

《陶俑加彩牛(とうようかさいうし)》

唐時代7世紀 日本民藝館蔵

関連イベント

オープニングイベント

本展覧会の開幕を記念し、オープニングイベントを開催します。担当学芸員が展示を案内し、民藝の魅力を紹介します。

日時 4月22日(火曜日)午後2時30分から

参加費 無料(別途入場料が必要です)

講演会「暮らしのなかの民藝」

講師 森谷美保氏(本展監修/美術史家)

日時 5月11日(日曜日)午後2時から午後3時30分

定員 180人(事前申込制)

参加費 無料

トークイベント「MOGI Folk Artディレクターに聞く、豊かな暮らしのつくり方」

講師 テリー・エリス氏/北村恵子氏(MOGI Folk Artディレクター)

日時 5月24日(土曜日)午後2時から午後3時30分

定員 180人(事前申込制)

参加費 無料

費用

入場料:一般500円、高校・大学生250円

※中学生以下、65歳以上、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1人無料