ここから本文です。

ホーム > イベント情報 > イベント・講座・セミナー > 貴重な初版本&直筆原稿などを展示! 中央博物館トピックス展 「民俗学の父・柳田國男(やなぎたくにお)-本から読み解く 暮らしへのまなざし-」

![]()

更新日:令和7(2025)年4月4日

ページ番号:757257

貴重な初版本&直筆原稿などを展示! 中央博物館トピックス展 「民俗学の父・柳田國男(やなぎたくにお)-本から読み解く 暮らしへのまなざし-」

発表日:令和7年4月4日

県立中央博物館

県立中央博物館(千葉市)では、民俗学者・柳田國男(やなぎたくにお)の生誕150周年となる今年、トピックス展を開催します。

本展では、令和5(2023)年に当館へ寄贈された平野亥一(きいつ)氏蒐集(しゅうしゅう)による柳田國男著作初版本コレクションを軸に、民俗学者・柳田國男と千葉の関わりや、柳田がなぜ民の暮らしに関心をもち、いかにしてそれを明らかにしようとしたかを紹介します。

また、本展開催に向けた調査で発見された柳田の直筆原稿などを合わせ、約50点の貴重な資料を展示します。

開催期間

令和7(2025)年4月15日 (火曜日)

から令和7(2025)年6月15日 (日曜日)

開館時間:午前9時から午後4時30分(入館は午後4時まで)

休館日:月曜日(月曜日が祝休日の場合は翌平日)

開催場所

| 名称 | 千葉県立中央博物館 |

|---|---|

| 住所 | 千葉県千葉市中央区青葉町955-2 |

| 電話 | 043-265-3111 |

| ホームページ | 千葉県立中央博物館ホームページ |

内容

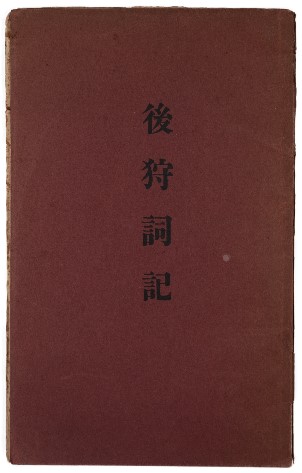

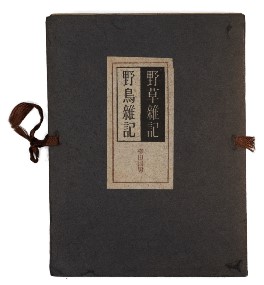

『後狩詞記(のちのかりことばのき)』(当館蔵)

宮崎県椎葉村の狩猟習俗を報告。柳田の民俗学初期三部作の一つ。明治42(1909)年刊行。

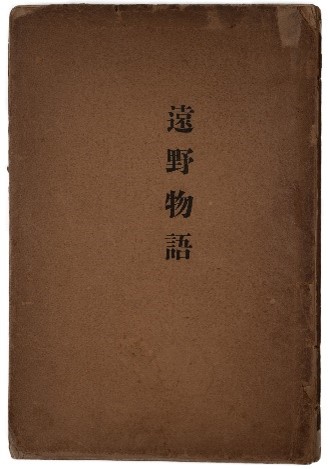

『遠野物語』(当館蔵)

岩手県遠野地方の民話や伝説などを収録。柳田の民俗学初期三部作の一つで限定350部発行。明治43(1910)年刊行。

(左)柳田國男、(右)成田に住んだ作家の水野葉舟 、昭和16(1941)年撮影(個人蔵)

展示構成

柳田國男(やなぎたくにお)と平野亥一(きいつ)コレクションについて

平野亥一コレクションとは、令和5(2023)年に当館へ寄贈された平野亥一氏(1899-1977)蒐集による柳田國男初版本からなるコレクションです。平野氏が初版本を蒐集するに至った経緯についてご紹介します。

幼少期の好奇心

利根川のほとりで幼少期を過ごした柳田は、そこで自然や書籍に親しむとともに、あるものを目にして衝撃を受けます。のちの柳田に影響を与えたこども時代の体験を資料から辿ります。

主な展示資料:『利根川図志』『故郷七十年』(当館蔵)

「民の暮らし」へのまなざし

官僚や朝日新聞社社員としての旅によって全国各地の暮らしに触れた柳田は、そこで見聞きしたことを書籍や朝日新聞紙面で発表し始めます。柳田の民俗学初期三部作をはじめ、暮らしの実態を調査し始めた時期の書籍を展示します。

主な展示資料:初期三部作と呼ばれる『後狩詞記(のちのかりことばのき)』『石神問答(いしがみもんどう)』『遠野物語』(当館蔵)

『石神問答』(当館蔵)

柳田の民俗学初期三部作の一つ。明治43(1910)年刊行。

あつめて くらべる

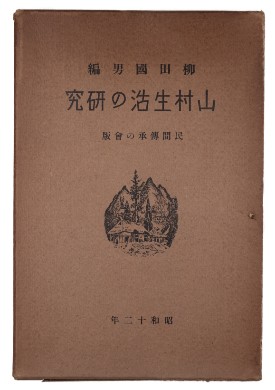

柳田は、ことばの収集や全国各地での聞き書き調査などを行うことで、暮らしの実態を解明しようと取り組みました。千葉県を含む全国各地の沿岸集落30箇所を対象に実施された「海村調査」(昭和12年度-昭和14年度)で使われた採集手帖(てちょう)の内容や報告書を紹介します。

主な展示資料:『採集手帖(沿海地方用)』『山村生活の研究』(当館蔵)、『海村生活の研究』(千葉県立中央図書館蔵)

『山村生活の研究』(当館蔵)

こどもたちのことば

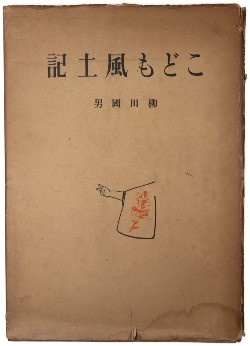

柳田はこどもたちが使う言葉へ興味を持つとともに教育にも関心を寄せ、小学校・中学校・高校用の国語や社会科教科書の監修にも携わりました。柳田監修の国語教科書の一部を展示します。

主な展示資料:『こども風土記(ふどき)』(当館蔵)、『あたらしいこくご』をはじめとする柳田監修の国語教科書(御宿町蔵)

『こども風土記』(当館蔵)

書籍を彩った人々-装幀(そうてい)・挿画・題字-

柳田編著作の装幀や挿画を手がけた人物について紹介します。柳田の弟である松岡静雄と松岡映丘(えいきゅう)がそれぞれ題箋(だいせん)と口絵を書いた『退読書歴(たいどくしょれき)』。装幀を恩地孝四郎(おんちこうしろう)、挿画を岡本帰一(きいち)や石井了介、早川孝太郎、橋浦泰雄などの画家が担当した『日本児童文庫』シリーズなどを展示します。

主な展示資料:日本児童文庫『日本昔話集(上)』、『退読書歴』(当館蔵)

『退読書歴』(当館蔵)

柳田國男と千葉

利根川のほとりで幼少期を過ごした柳田は、その後も何度か千葉を訪れました。昭和16(1941)年に作家の水野葉舟(ようしゅう)が関わる印旛郡国語教育研究会に招かれて成田市の遠山小学校で講演をしたほか、柳田による最後の公開講演は千葉市で行われています。また、兄の松岡鼎(かなえ)は医師として布佐(ふさ)町(現在の我孫子(あびこ)市布佐)の発展に寄与しました。彼やその兄弟たちと千葉との縁を紹介します。

生きものへのまなざし

柳田は、身近な草花や野鳥をはじめさまざまな生きものや自然にも興味を持ち、その呼び名の豊かさや、信仰や遊びの中でどのように使われていたかについても関心を寄せていました。著作に登場する生きものについて、標本と共に紹介します。

主な展示資料:『野草雑記・野鳥雑記』(当館蔵)

『野草雑記・野鳥雑記』(当館蔵)

柳田國男直筆原稿・メモ

本展に向けた調査の中で、柳田直筆の原稿や執筆時のメモなどが新たに発見され、現在は当館に所蔵されています。昭和12(1937)年刊行の『婚姻習俗語彙(こんいんしゅうぞくごい)』執筆にあたって書かれたと思われるメモ、昭和26(1951)年刊行『大白神考(おしらがみこう)』の原稿、『遠野物語』の語り手・佐々木喜善(きぜん)から柳田に宛てた書簡や、ロシア出身の言語学者・民俗学者であるニコライ・ネフスキーが柳田に宛てた書簡の封筒を展示します。

『大白神考』原稿(当館蔵)

関連行事 ミュージアムトーク(展示解説)

担当学芸員が展示内容について解説します。

日時 4月20日(日曜日)、5月4日(日曜日・祝日)、5月17日(土曜日)、5月31日(土曜日)、6月14日(土曜日) 各日とも午前11時から11時30分、午後2時30分から3時

料金 無料(別途入場料が必要です)

柳田國男(やなぎたくにお)(1875-1962)

兵庫県神崎郡福崎町出身、12歳で長兄を頼り茨城県利根町布川に転居、利根川のほとりで幼少期を過ごしました。農商務省・法制局参事官・貴族院書記官長という官僚時代を経て朝日新聞社に勤務、国連委任統治委員も務めました。

文字による記録だけでは分からない、口伝えや行動で伝承される民衆の歴史を解明するために「郷土研究」を提唱、のちに日本民俗学と呼ばれる学問の基礎を築きました。官僚時代の視察、朝日新聞記者としての旅行、外遊、さまざまな文化人・研究者などとの交流を通じて得た経験や調査をもとに、研究と出版活動を行いました。これらの功績により、昭和26(1951)年に文化勲章を受章しています。

平野亥一(きいつ)コレクションとは

平野亥一氏(1899-1977)が収集した柳田國男の初版本からなるコレクションです。

平野氏が東京帝国大学文学部美術史学科の助手であったときに、植物学者の白井光太郎(しらいみつたろう)(1863-1932)より、柳田國男著『後狩詞記(のちのかりことばのき)』『遠野物語』を譲られました。この2冊には、親交のある白井にあてた柳田による献呈署名が記されています。亥一は柳田の仕事にかねてより関心を持っていたことから、これをきっかけとして柳田の著書初版を熱心に蒐集(しゅうしゅう)するようになりこのコレクションが成立しました。

柳田國男は、出版された本に加筆修正案を書き込み改訂版の出版に生かしていました。書籍によっては改訂にあたり大きな加筆修正が加えられたものもあるため、初版と改訂版を読み比べることで、柳田の思索の変化などを確かめることができます。

費用

入場料 一般300円、高校・大学生150円

※中学生以下・65歳以上・障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1人は無料