ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年1月16日

ページ番号:775637

水道料金の改定について

令和8年4月1日から水道料金を改定します

県営水道では、今後、老朽化した水道施設の更新・耐震化に係る事業費の増加が見込まれるとともに、近年の物価高騰に伴い様々な費用も上昇しており、令和8年度から収支の赤字や資金不足が想定されたことから、水道料金の見直しを進めてきました。(見直しの必要性やこれまでの経緯については下記1から4をご覧ください。)

このたび、千葉県水道事業給水条例の改正案が、12月定例県議会において12月17日に可決されたことから、令和8年4月1日以降の使用分から水道料金を改定させていただくことになりました。

物価高騰の中、利用者の皆様にはご負担をお願いすることとなりますが、今後も管路や施設の更新・耐震化にしっかりと取り組み、安心して水道をご利用いただけるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

改定内容

水道料金は基本料金※1と従量料金※2により構成されており、今回の改定は、基本料金と従量料金を合算した全利用者の平均で18.6パーセントの料金引上げとなります。

基本料金と従量料金の新しい料金表は下記のとおりとなります。

※1…基本料金は、使用する水の量にかかわらずメーターの大きさ(口径)によりお支払いいただく料金です。

※2…従量料金は、使用する水の量に応じてお支払いいただく料金です。

【水道料金表】(1か月あたり・税抜)

| 口径 | 現行 | 改定後 | 改定額 |

|---|---|---|---|

| 13mm | 380円 | 470円 | +90円 |

| 20mm | 890円 | 1,103円 | +213円 |

| 25mm | 1,590円 | 1,970円 | +380円 |

| 40mm | 6,350円 | 7,866円 | +1,516円 |

| 50mm | 14,400円 | 17,837円 | +3,437円 |

| 75mm | 33,100円 | 41,001円 | +7,901円 |

| 100mm | 63,900円 | 79,153円 | +15,253円 |

| 150mm | 177,600円 | 219,993円 | +42,393円 |

| 200mm | 360,000円 | 445,932円 | +85,932円 |

| 250mm | 641,000円 | 794,007円 | +153,007円 |

| 300mm | 1,027,000円 | 1,272,145円 | +245,145円 |

| 使用水量 | 現行 | 改定後 | 改定額 |

|---|---|---|---|

| 1m3から10m3まで | 57円 | 67円 | +10円 |

| 11m3から20m3まで | 150円 | 175円 | +25円 |

| 21m3から40m3まで | 244円 | 285円 | +41円 |

| 41m3から100m3まで | 326円 | 380円 | +54円 |

| 101m3から500m3まで | 404円 | 471円 | +67円 |

| 501m3から | 441円 | 514円 | +73円 |

| (公衆浴場用) 1m3から |

57円 | 67円 | +10円 |

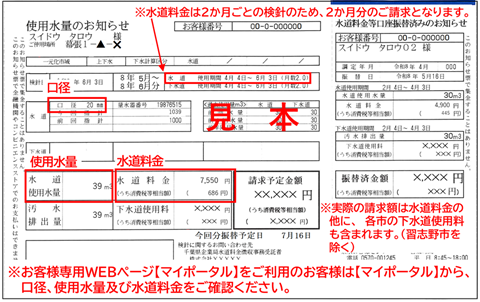

※現在、使用している「口径」や「使用水量」は、検針時にお配りしている「検針票(使用水量のお知らせ)」からご確認いただけます。 お客様専用WEBページ【マイポータル】をご利用のお客様は【マイポータル】から、「口径」や「使用水量」をご確認ください。

※スマートフォン等から使用水量や水道料金の確認、お支払いなどができる、お客様専用WEBページ【マイポータル】のご利用 についてはマイポータル案内ページをご覧ください。

改定モデルケース

料金改定によってどのくらい水道料金が変わるのかを、モデルケース別に示しています。なお、本モデルケースは一例であり、実際の使用口径や使用水量によって、料金や改定率は変動します。

| モデルケース (使用口径) |

現行 【使用水量例】 |

改定後 (差額・改定率① |

|---|---|---|

| 単身(13mm) | 910円 【月8m3】 |

1,100円 (+190円、+20.9%) |

| 2人家族(20mm) | 2,590円 【月16m3】 |

3,100円 (+510円、+19.7%) |

| 3人家族(20mm) | 3,250円 【月20m3】 |

3,870円 (+620円、+19.1%) |

| 4人家族(20mm) | 4,320円 【月24m3】 |

5,120円 (+800円、+18.5%) |

| 飲食店等(25mm) | 6,710円 【月30m3】 |

7,960円 (+1,250円、+18.6%) |

| 工場等(75mm) | 221,110円 【月450m3】 |

260,440円 (+39,330円、+17.8%) |

| ホテル等(100mm) | 978,180円 【月1,945m3】 |

1,145,320円 (+167,140円、+17.1%) |

各ご家庭等の料金改定額について

上記の改定モデルケースは一例であり、実際の水道料金は、2か月分でのご請求になります。各ご家庭等の料金改定額(2か月分)についてお知りになりたい場合は、下記の「水道料金改定額の早見表」※3や「水道料金計算ツール」※4をご参照ください。参照にあたっては、ご使用の口径や使用水量の情報が必要になりますので、あらかじめ検針票やマイポータルで確認をお願いします。

※3…水道料金改定額の早見表は、口径や使用水量に応じた水道料金(基本料金と従量料金の合算)を確認できる一覧表です。

※4…水道料金計算ツールは、任意の口径や使用水量を入力すると、水道料金(基本料金と従量料金の合算)を自動で計算できるツールです。

- 水道料金改定額の早見表(2か月・税込)(口径13mmから150mm・使用水量2,000m3まで)

水道料金改定額の早見表(口径13mmから40mm)(PDF:401.4KB)

水道料金改定額の早見表(口径50mmから150mm)(PDF:423.9KB)

- 水道料金計算ツール(2か月・税込)

※水道料金の一部免除制度をご利用されているお客様は、水道料金改定額早見表や水道料金計算ツールに記載されている料金とは異なりますので、詳しくは県水お客様センターまでお問い合わせください。

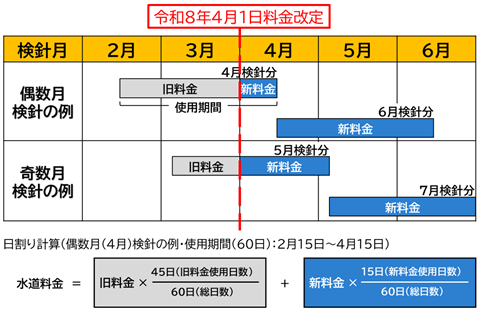

新料金適用の時期

令和8年4月1日以降の使用分から新料金が適用されます。水道料金は2か月分のご請求となります。そのため、請求対象期間(使用期間)に、3月31日までの旧料金期間と4月1日以降の新料金期間が含まれている場合は、新・旧料金による日割計算を行います。

水道料金の一部免除制度について

生活保護世帯や障害者世帯のうち、免除要件に該当する世帯の方に対しては、お申出により料金の一部を免除する制度があります。詳しくは免除制度の案内ページをご覧いただくか、県水お客様センターまでお問い合わせください。

水道料金改定に関するQ&A

水道料金のお問い合わせ

県水お客様センター(受付時間 平日8時45分から18時・土曜日8時45分から17時)

電話番号0570-001-245(ナビダイヤル) ナビダイヤルをご使用できない場合043-310-0321

◆水道料金見直しの必要性やこれまでの経緯については下記1から4をご覧ください◆

1.水道を維持していくには様々なコストがかかります

私たちは、日々のくらしの中で、水道の蛇口をひねればいつでも安全な水を安心して使うことができます。

こうした状態を維持していくためには、十分な水を確保できるダム等の水源、多くの浄水場や給水場、網の目のように張り巡らされた水道管、水をきれいにする薬品、水を送るための動力となる電気などが必要になるとともに、様々な機器の運転や点検、水質の管理などに、職員をはじめとした人手も必要になります。

特に浄水場・給水場などの施設の建設や水道管の布設には多くの時間や資金が必要になるだけでなく、いずれ老朽化するため、新しいものに作り替える時期がきます。その際には、性能の向上や物価の上昇などから、最初に作ったときよりも多くの事業費がかかることがほとんどです。

こうした費用は、水を利用している皆さまからいただく料金でまかなっています。

2.近年、千葉県営水道を取り巻く環境が変化しています

県営水道では、平成8年度に料金を改定して以来、約30年間、現在の料金水準を維持しながら運営することができました。

その背景には、平成5年度に福増浄水場(市原市)が完成してからは、能力の拡大を伴う新たな浄水場の建設が無かったことや、水道管をはじめとする水道施設も整備からの年数が浅く、更新が必要なものが少なかったため、施設整備費用を低く抑えることができたということがありました。さらに、長く続いたデフレ経済により、資材や運営に係るさまざまな費用も低く抑えられてきました。

一方で、高度経済成長期以降に集中的に水道施設を整備したため、いずれこうした施設が次々と更新時期を迎え、将来的には水道施設の更新や耐震化に多くの費用が必要になると想定していました。

なお、東日本大震災以降は、大規模な自然災害に備え、管路の耐震化を前倒して行ってきましたが、それまで蓄積していた資金を活用しながら、計画的に実施することで、現行の料金水準を維持することができました。

しかしながら、近年の物価高騰に伴う様々な費用が上昇しており、水道施設の更新・耐震化費用の増加とあいまって、想定以上の速さで、県営水道を取り巻く経営環境は変わりつつあります。

3.水道料金の見直しを行わない場合、財務状況が大幅に悪化します

県営水道では、今後、厳しい財務運営が見込まれるため、令和8年度から5年間の収支見通しを算定したところ、初年度から収支が赤字となり、資金の残高も不足する試算結果となりました。

水道事業は、税金を財源とする一般の行政サービスと異なり、水道を利用される方々に、水道管の太さ(口径)や水の使用量に応じてご負担いただく料金によってまかなわれています。将来にわたって安全な水を安定供給するためには、水道料金収入は欠かすことができません。

このため、県営水道では、老朽化した水道施設の更新や耐震化を着実に進め、将来にわたって安全な水を安定してお届けするためには、水道料金の見直しが避けられないと判断し、外部有識者等の委員で構成される「千葉県水道事業運営審議会」において、水道料金の見直しについて議論してきました。

4.水道事業運営審議会から料金改定は妥当との答申をいただきました

水道料金の見直しについては、これまでに審議会を3回、部会を4回開催し、議論されてきましたが、10月16日に水道事業運営審議会から料金引上げ幅18.6パーセントは妥当であることなどを含む答申をいただきました。

・「今後の県営水道の料金水準と料金体系のあり方について」の答申

答申内容を踏まえ、県で再度検討した結果、令和8年4月から料金引上げを行うこととし、12月定例県議会に千葉県水道事業給水条例の一部を改正する条例案を提案しました。

・県営水道の料金引上げについて(令和7年11月5日報道発表案件)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(PNG:218.7KB)

(PNG:218.7KB) (PNG:104.2KB)

(PNG:104.2KB) (PNG:108.4KB)

(PNG:108.4KB) (PNG:155.3KB)

(PNG:155.3KB)