ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年9月5日

ページ番号:7088

農作業安全対策について

近年は、農業機械の導入が進み、農業経営において生産性向上に大きな役割を果たしています。その一方で、依然として農業機械の利用に伴う農作業事故が発生し、全国では毎年250名から350名の農作業死亡事故が発生しており、県内においても年10名程度の方が尊い命を失っています。こうした農作業事故をなくすためには、農業者一人一人の安全対策の意識を高めていく必要があります。

1.農作業事故の現状

(1)全国の概要

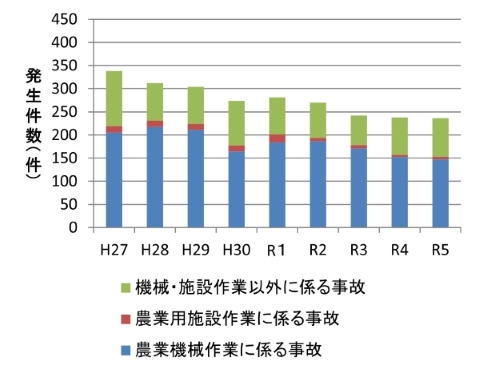

全国の農作業中の死亡事故件数は、10年間で2,845件発生しています。令和5年では、農業機械作業に係る事故が147件(全体の62.3パーセント)、農業用施設作業に係る事故が6件(2.5パーセント)、機械・施設以外に関する事故が83件(35.2パーセント)となっています(図1)。

図1.農作業中の死亡事故発生件数(全国)

(2)農作業死亡事故の発生原因(全国)

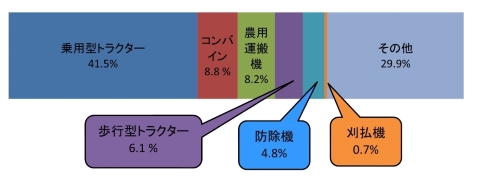

農業機械作業に係る事故を機械の種類別でみると、乗用型トラクターが最も多く、次いでコンバイン及び農用運搬機となっています(図2)。原因別では、「機械の転落・転倒」が「機械事故」の約4割を占めています。乗用型トラクターでは、「機械の転落・転倒」が最も多く、自脱型コンバインでは、「機械の転落・転倒」が最も多く、次いで「ひかれ」と「回転部等への巻き込まれ」がそれぞれ同数、農用運搬車では、「機械の転落・転倒」が最も多く、次いで「挟まれ」と「ひかれ」がそれぞれ同数となっています。

図2.農業機械に係る事故の機械の種類別割合(全国・令和5年)

(3)高齢者の事故

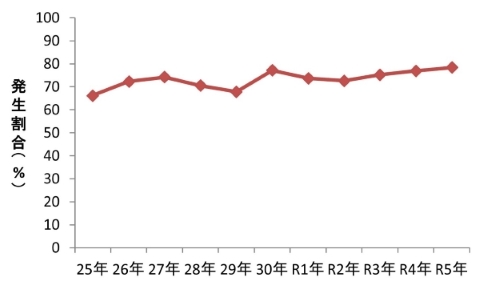

農業従事者の高齢化が進む中、高齢者の農作業事故が多くなっています。農作業による死亡事故のうち70歳以上の死亡事故発生割合の推移をみると、毎年高い状況にあり、令和5年は78.4パーセント(185件)となっています(図3)。

図3.70歳以上の死亡事故発生割合(全国)

(4)県内の農作業事故の現状

千葉県では、年平均約10件の死亡事故が発生しています(表1)。死亡事故の多くは農業機械作業に係る事故で、「機械の転落・転倒」、「機械への巻き込まれ」、「挟まれ」等によるものです。近年は熱中症が原因の死亡事故も増えてきております。

|

区分 |

平成27 |

平成28 |

平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和5 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 農業機械に係る事故 | 6 |

6 |

4 |

7 |

8 | 3 | 5 | 2 | 1 |

| 農業用施設作業に係る事故 | 0 |

0 |

0 |

0 |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 機械・施設作業以外に係る事故 | 8 |

0 |

1 |

3 |

6 | 1 | 0 | 2 | 5 |

| 合計 | 14 |

6 |

5 |

10 |

14 | 4 | 5 | 4 | 6 |

※平成27から令和5の平均 7.9件

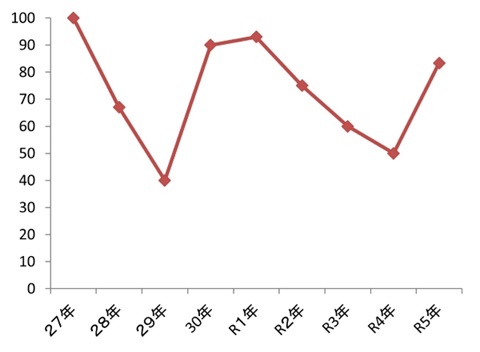

また、高齢者の事故が多く、70歳以上の方の死亡事故が多くなっています(図4)。

図4.70歳以上の死亡事故発生割合(千葉県)

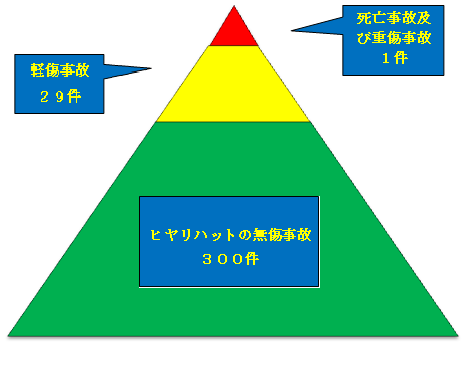

(5)ハインリッヒの法則

ハインリッヒの法則によると、農作業事故による死亡事故及び重傷事故1件が発生する背景には、29件の軽傷事故があり、300件のヒヤリ・ハットの無傷事故やインシデントがあると言われています(図5)。

図5.ハインリッヒの法則

(アメリカの労働災害研究者のハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが1931年に提唱した労働災害の理論)

2.農作業事故防止に向けた県の取組

(1)農作業安全推進の取組

県内において毎年10件程度の農作業死亡事故が発生していることから、農作業事故を減少させることは喫緊の課題となっています。そのため、千葉県農作業安全推進実施要領に基づき、関係機関が連携し、県内において統一の目標をもって農作業安全推進を図ることとします。

- 千葉県農作業安全推進実施要領(PDF:50.2KB)

- 令和7年度千葉県農作業安全推進実施計画(PDF:95.5KB)

- 死亡事故調査様式(エクセル:420.8KB)死亡事故調査様式(PDF:254.7KB)

- 千葉県農作業安全チェックシート(ワード:55.7KB)千葉県農作業安全チェックシート(PDF:166.4KB)

(2)農業機械士の育成確保

農業機械に優れた知識と技能を持ち、指導的役割を果たす農業機械士を育成確保するため、農業大学校機械化研修科において、農業機械士育成研修等を実施しており、毎年40名程度を認証しています(表2)。

| 年度 | 平成26 |

平成27 |

平成28 |

平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 |

令和4 | 令和5 | 令和6 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 認定者数(人) | 44 |

37 |

37 |

43 |

53 |

40 |

48 | 55 | 52 | 51 | 45 |

| うち学生(人) |

20 |

17 |

20 |

20 |

23 |

21 |

26 | 26 | 22 | 27 | 21 |

(3)農業機械に関する各種研修の実施

農業大学校機械化研修科では、農業機械の基本操作、点検整備や安全知識の習得、トラクター基本研修などの各種研修を実施しています。

(4)農作業事故ゼロ研修会の開催

農作業安全の重要性について再確認していただくとともに、農業機械に係る情報について理解を深め、農作業事故防止を図ることを目的として、毎年、水稲の作業が始まる前に研修会を開催しています(表3)。

| 開催日 |

開催方法 |

主な研修内容 |

参加人数 |

|---|---|---|---|

| 令和7年2月7日 から2月28日 |

|

|

516名 |

| 令和6年2月7日 から2月28日 |

|

|

530名 |

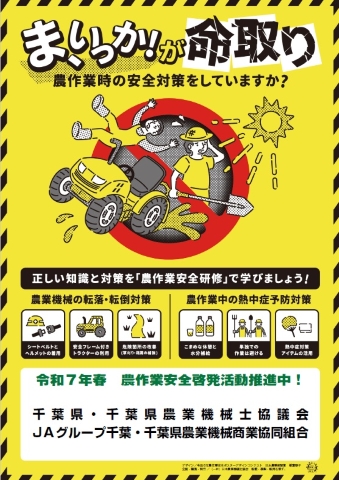

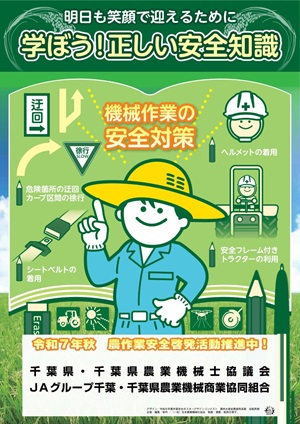

(5)春・秋の「農作業安全運動」の取組

毎年、農繁期となる春(水稲の田植え時期)と秋(水稲の収穫時期)に「農作業安全運動の実施期間」を定め、ポスター(図6,7)等を活用し、農業者へ農作業安全の啓発を行い、事故防止に努めています。

図6.令和7年春の農作業安全運動ポスター 図7.令和7年秋の農作業安全運動ポスター

令和7年千葉県春の農作業安全運動実施要綱(PDF:71.3KB)

令和7年千葉県秋の農作業安全運動実施要綱(PDF:67.1KB)

3.農作業事故防止のための留意事項

(1)農業者自身の「注意」と「具体的な対策」が必要

農作業安全のため、今すぐ自分で出来る有効な手段は、作業者自身の「注意」です。また、作業に適した服や防護眼鏡の着用、緊急時の連絡手段の確保等、具体的な対策を一つ一つ実施することが必要です。

(2)農業機械作業の主な注意点

- 〈1〉農業機械は年々新しい機種が販売されています。取扱い説明書をよく読んで機械の特性を知り、正しい操作技術を身につけましょう。

- 〈2〉機械作業中に詰まった物を取り除く場合や、機械の点検整備を行う時は、必ずエンジンを止めて作業しましょう。

- 〈3〉点検は安全作業の第一歩です。日常点検、定期点検は必ず行いましょう。

- 〈4〉作業は体にピッタリあった服装で行いましょう。

- 〈5〉コンバインによる収穫などの組作業では、声をかけ合ってから機械を動かしましょう。

- 〈6〉作業開始後2時間が経過した頃から事故の割合が高くなっています。疲労やあせりは事故につながります。こまめに休憩を取りましょう。

(3)安全フレーム・安全キャブの装着、シートベルト着用の徹底

乗用型トラクターによる死亡事故の主な原因は、トラクターが転倒し、落下して下敷きになるというものです。万が一の場合に身を守る手段として、安全フレームや安全キャブの装着が有効です。また、運転の際、シートベルトを必ず着用するよう徹底して下さい。

(4)道路走行上の注意点

農業機械による死亡事故のうち道路走行中の事故が増加しています。事故の原因としては、一般車との追突、接触等があり、夕暮れ時から夜間時にかけて多く発生しています。速度の遅い農耕車が一般の道路を走る場合は、交通法令に基づいた走行と、反射材など危険を回避するための機材を利用して事故を未然に防ぎましょう。

また、トラクターが作業機を装着したまま一般の道路を走行する際には、一定の条件が必要ですので注意して下さい。

(5)高齢者の注意事項

高齢者の農作業死亡事故が増えています。「気持ちは若くても体がいうことをきかない」など高齢化による、視力、聴力、皮膚感覚などの機能、平衡機能、筋力の低下など体の変化は止めることができません。

このことを常に意識して、機械の作業速度を合わせ、こまめに休憩をとるなど無理のない作業を心がけることが大切です。

(6)夏季熱中症対策

夏季の熱中症事故も毎年発生しています。特に気温の高い7月、8月には、注意が必要です。休憩をこまめに取り、水分補給や帽子の着用、通気性の良い服装を心がけましょう。

図8.令和5年度『熱中症声かけプロジェクト』との共同作成ポスター(農林水産省)

(7)保険の加入

事故を起こさないことが一番ですが、万が一起こしてしまった時のために、労災保険や損害保険などに加入しておくことも必要です。

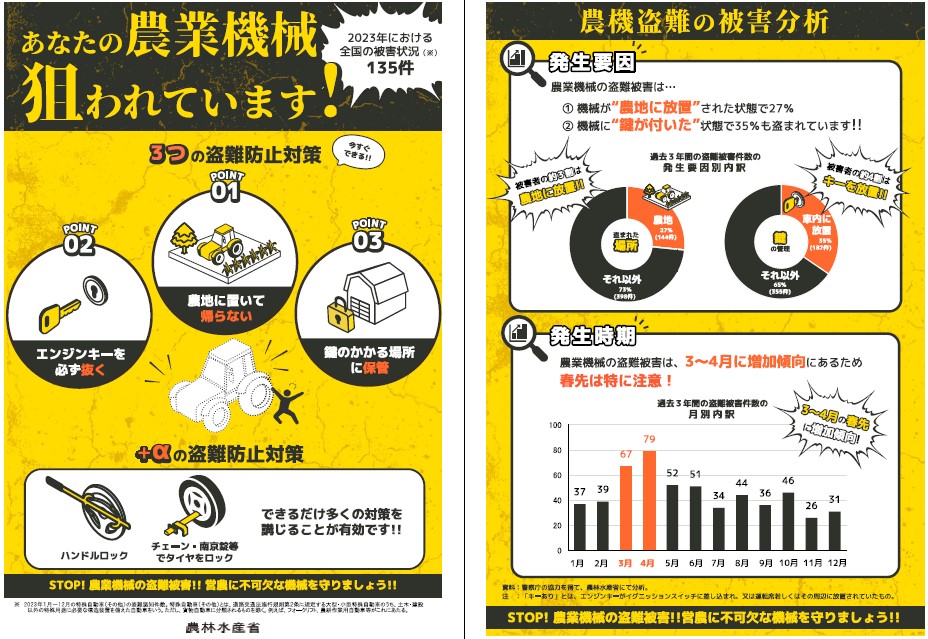

(8)農業機械の盗難防止

トラクター等の農業機械は、農業経営になくてはならない重要な資産です。盗難被害を防ぐために、下記の点に注意しましょう。

トラクターを倉庫にしまおう

盗難の多くは田んぼや畑で発生しています。ほ場にトラクターを放置せず、鍵がかかる倉庫にしまいましょう。

トラクターに鍵をかけよう

盗まれているものの多くは施錠されていませんでした。トラクターを離れる際は必ず施錠しましょう。

農業機械盗難防止対策チラシ(農林水産省)(PDF:1,115.2KB)

作業者やトラクターに目印をつけよう

侵入者を見分けるためにも、作業者は腕章等の目印を付けましょう。また、トラクターにもステッカー(例:「○○農園」)等の目印を付けましょう。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください