ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年11月20日

ページ番号:7054

畦畔を取り除いた大区画ほ場における乾田直播栽培~経営規模拡大に向けて、新たな技術に挑戦!~

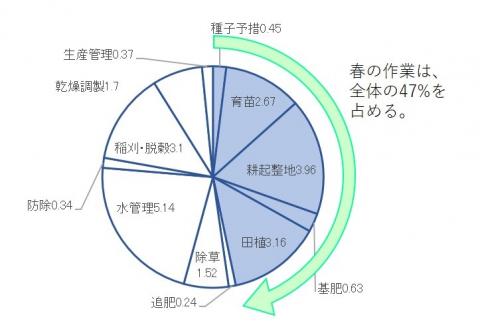

水稲栽培において、春先は水田の準備、苗づくり、田植え等で10アールあたりの作業時間の47%を占め、水稲栽培の大半の作業が集中しています。

(図1:千葉県の水稲10アールあたり作業別労働時間(平成27年))

経営規模を拡大していく上では、この春先に集中している各作業が制限要因となるため、作業効率をあげ、さらに、作業を分散させる必要があります。そこで、作業の効率化と分散が可能な乾田直播栽培に取り組みました。

乾田直播栽培の取り組み

宙(そら)から見たほ場とほ場の均平状況

グーグルマップでみた大区画ほ場です。

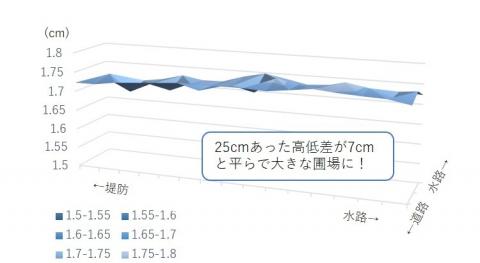

畦畔がなくなり、耕起、ほ場の高低差2センチメートルを目標に整地されたほ場です。ほ場の均平は、水管理、効果的な雑草対策のためにとても重要なことです。

(図2:レベラ整地後の2.5ヘクタールほ場の田面高)

夏にインターン実習生とともに高低差を測定しました。

畦畔除去する前に測定したところ、高低差が25センチありましたが、整地後は7センチでした。まだ、少し不均平ですが、次作以降もレベラをかけることで、より均平なほ場になっていきます。

基肥の施用

乾田直播では、出芽するまで時間がかかるので、水稲の生育に合わせてゆっくり効くタイプの肥料を用いた方が水稲は養分を効率的に吸収できます。そこで、基肥は、ブロードキャスタを用いて、肥効調節型肥料とようりんを散布しました。

ドリルシーダによる播種

飼料用米の「夢あおば」で挑戦です。

種子は3日浸漬し、風乾したのち、チウラム水和剤(キヒゲンR-2フロアブル)を塗布しました。

畑状態の水田にドリルシーダーで播種します。畦幅30センチとし、播種量はヘクタールあたり40キログラムです。

1ヘクタールのほ場の播種に要した時間は、約1時間でした。

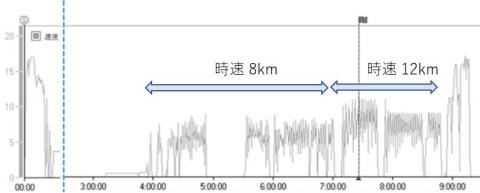

データーロガーの記録では、播種作業は時速8キロメートル、田植機は時速2キロメートルでしたので、作業スピードは4倍です。しかも、苗の補給が必要ないので、作業効率がバツグンです。

(参考:データロガーによる播種作業の軌跡)

(図3:データロガーで記録した速度分布)

出芽率と漏水防止のための鎮圧

播種後のケンブリッジローラーによる鎮圧は、種子周りの土壌の乾燥を防ぎ、出芽率を高める効果と、漏水防止の効果があります。

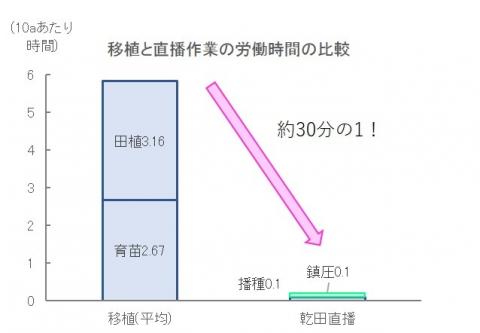

直播栽培は苗を作る手間がなく、田植機で移植する手間もないので、30分の1の時間で作業は終了です。

(図4:移植と直播作業の10aあたり労働時間の比較)

出芽と入水

4月15日に播種した水稲は、5月に入って、芽を出し始めました。

5月17日、入水直前の状況です。苗立ち数は平方メートルあたり98本で、筋状に見えるようになりました。

5月23日に入水しました。

2つのほ場1枚ずつ水を入れていた給水栓から、一気に1枚の大きなほ場に水を入れます。

1日でほ場全体に水が入りました。(5月25日)

生育状況

入水して約1か月、順調に生育し、茎数は平方メートルあたり268本と増えてきました。(6月20日)

播種から3か月、平方メートルあたり344本と茎数が少な目ですが、移植栽培と遜色ない生育です。(7月12日)

リモートセンシングによる生育診断とラジコンヘリによる追肥

7月10日にドローンを飛ばし、上空から水稲の生育状況を確認しました。

(ヤンマー株式会社、コニカミノルタ株式会社報道発表資料より)

7月20日ラジコンヘリで水稲の生育状況に応じ、施用量を変えて、穂肥を施用しました。

水稲の幼穂長約1センチで、穂肥時期としてはピッタリでした。1ヘクタールあたり約2時間の作業です。

出穂

まもなく早生品種の稲刈りが始まりますが、ようやく穂が出てきました。(8月14日)

穂数は平方メートルあたり320本、稈長92センチ、穂長21センチです。

ドローンで上空80メートルから撮影すると、ほ場内の生育ムラがはっきり!(8月14日)

収穫

周りのほ場ではすでに稲刈りが終了していますが、乾田直播を行ったほ場が最後の刈取りの予定で、立毛乾燥中です。(9月29日)

収量は1ヘクタールあたり6トンでした。ちょっと少なめな収量でしたが、倒伏もなく、収穫できました。

まとめ

半日の直播作業は8条の乗用田植機の4日分の作業に相当します。

苗もつくらなくてよいので、作業効率があがりました。

また、代かきが始まる前に播種できたことで、作業も分散できました。

収穫期も移植栽培よりも遅くなり、また、飼料用米ということで立毛乾燥させることで、収穫作業も分散できました。

播種量がちょっと少なかったため、苗立ち数、茎数が少なく、収量も目標には達しませんでした。

直播栽培の課題とその対応策はつかめました。

来年度は、播種時期をもう少し早め、播種量を増やし、また、直播栽培面積を増やす予定です。

みんなで考えよう!現地検討会の開催

平成29年7月19日に、水稲の担い手や関係者など130名を集め、現地検討会を開催しました。

2.5ヘクタールの大区画ほ場と乾田直播による水稲の生育状況を実際に見て、感じてもらいました。事業に取り組んだ農業生産法人・沼南ファームの橋本英介さんから、「高低差が25センチと思ったよりあって、時間はかかったがレーザーレベラで均平にした。水稲の生育にムラがあるが、区画を大きくしていかないと全国的な価格競争には勝てない」と経過を話していただきました。

併せて、室内検討では、県農地・農村振興課から自力施行でほ場の区画拡大に取り組める「農地耕作条件改善事業」の概要、株式会社スガノ農機からレーザーレベラによる整地のポイント、日本政策金融公庫・JAグループ千葉県域担い手サポートセンター・JA全農ちばから担い手向け関連施策等、水稲低コスト化に向けた情報をまとめて提供しました。

多くの生産者が自ら整地した大きな区画に驚き、感心するとともに、移植栽培と遜色ない水稲の生育状況を見て、今後の水稲生産を考える機会となりました。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください